近年来,随着数字经济的飞速发展,人工智能、云计算等技术的广泛应用,全球范围内对数据中心的需求急剧增加。数据中心不仅承担着海量数据的存储和计算任务,还对现代社会的信息基础设施发挥着不可或缺的作用。然而,巨大的计算能力伴随着高能耗和高热量产生,导致数据中心在运营过程中面临巨大冷却挑战。为了应对这一难题,中国率先探索了将数据中心置于海洋中的创新方案,利用海水的自然冷却能力,打造节能环保的数字基础设施新模式。中国在数字产业快速扩展背景下,构建低碳、环保的数据中心解决方案已刻不容缓。传统陆地数据中心往往位于干燥地区,借助干燥环境减少设备因湿度引起的故障,但同时这些地区水资源稀缺,数据中心冷却系统对水的消耗巨大,给本已紧张的水资源带来更大压力。

据报道,典型数据中心的水消耗每天可达数万至数十万加仑,这与人类基本生活用水和农业用水形成激烈竞争。而中国选择将数据中心置于水资源最丰富的海洋中,极大程度上缓解了这一矛盾。这一大胆创新首先在海南海域进行了试点,随后更先进的海洋数据中心项目已在上海近海启动建设,预计将于2025年投入商用运营。海洋环境为数据中心的冷却带来了显著优势。通过管道直接将海水引入服务器机架背后的散热器中,海水能够高效吸收和带走服务器产生的废热,节约了传统空调系统所需的大量电力。数据显示,采用海洋冷却技术后,数据中心能耗总体降低30%以上,实现了显著的节能效果。

同时,这些海底或近海数据中心配套使用了风力发电,最大限度地利用可再生能源,进一步提升绿色化水平。上海海洋数据中心的发言人指出,项目计划借助附近海上风电场,满足近97%的能源需求,实现真正的低碳运营。据悉,该数据中心一期预计包含198个机架,可部署数百至近千台具备人工智能运算能力的服务器,计算能力相当于一天内完成训练大型语言模型GPT-3.5的任务量。虽然规模尚小于常见陆地超大规模数据中心,但其作为创新示范意义重大。事实上,海洋数据中心概念并非中国首创。十多年前,微软曾发起名为“Natick项目”的试验,在苏格兰海岸投放一个密闭舱体,内置800多台服务器,验证海洋冷却的可行性。

实验结果表明,海底数据中心不仅稳定可靠,还能减少设备故障率,主要得益于缺乏空气氧化和机械干扰。然而微软目前已暂停该项目,中国企业海蓝云正致力于将这种理念升级为商业化应用,并在政府的支持下加快部署速度。中国项目在推进速度和规模创新方面均领先微软,展现出强烈的市场竞争力和政策推动力。面对海洋数据中心,环境保护问题备受关注。局部海水温度升高虽较为有限,但在极端气候事件如海洋热浪期间,废热排放可能威胁水下生态平衡。此外,水生生物呼吸氧气减少的潜在影响尚需进一步研究,确保技术进步不损害海洋环境的可持续发展。

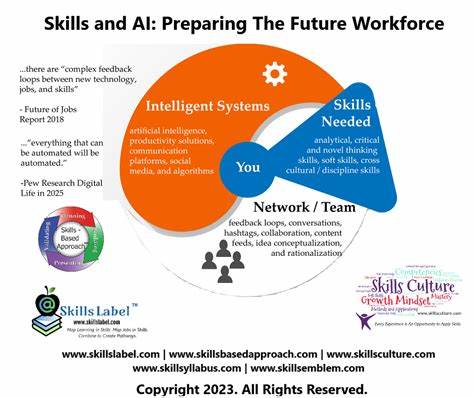

在安全层面,研究表明特定频率的水下声波能对海底数据中心造成物理损害,引发恶意攻击的风险,为系统的防护设计提出新挑战。为应对这些问题,海蓝云声称其测试装置已表明对海洋环境影响极小,且将继续完善安全防护措施。海洋数据中心的发展已引发国际关注。除中国外,韩国、日本、新加坡等亚洲多个国家和地区亦表达了建设海洋或浮动数据中心的兴趣与计划。未来,这些国家将如何平衡技术可行性、生态保护及法规监管,将成为推动数据中心绿色转型的关键所在。综合来看,中国将数据中心置于海洋,利用自然传导冷却,与风电等绿色能源结合,展现出数字经济与生态保护融合发展的新路径。

这不仅有助于缓解水资源供需矛盾,还能显著降低碳排放,为构建低碳社会提供技术典范。尽管仍有环境和安全隐忧待解,但这一创新尝试为全球数据中心产业转型升级树立了榜样。展望未来,随着技术进步和监管体系完善,海洋数据中心有望成为推动绿色数字基建的重要力量,助力实现碳中和目标,为全球绿色科技发展贡献中国方案。