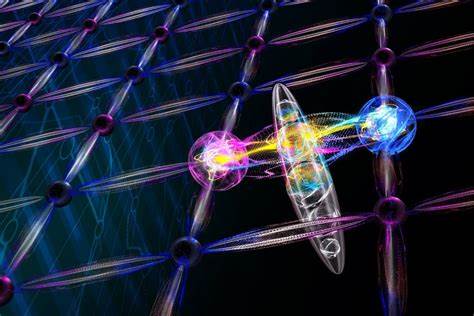

在人类科技发展的长河中,每隔一段时间便会出现革命性的突破技术,从蒸汽机到信息时代,从传统计算机到人工智能,每一次进步都深刻影响了人类生活和产业形态。如今,量子计算作为一种基于量子力学原理的全新计算范式,正逐渐走进人们的视野,激起广泛关注。随着2025年的到来,业界和学术界纷纷探讨:这一年,会不会成为量子计算真正腾飞的起点?要解答这一问题,必须先回顾量子计算的科学根源、技术挑战及其潜在应用价值。 量子计算的科学基础源自20世纪初,德国物理学家马克斯·普朗克在解决黑体辐射问题时提出能量量子化的概念,打破了经典物理学的连续能量观念,为量子力学奠定了理论基础。量子力学揭示了微观世界的非经典规律,例如叠加态和纠缠态,这些性质直接成为量子计算的核心构建要素。量子比特(qubit)与传统计算的二进制比特不同,能够同时处于多种状态,使得量子计算机能够并行处理大量信息,理论上能大幅提升解决复杂问题的效率。

传统计算机自20世纪40年代引入冯·诺依曼架构以来,性能提升依靠晶体管缩小和电路优化,然而经典计算面临物理和算法的固有限制。举例来说,传统超级计算机即使拥有极大的计算能力,在对大数进行质因数分解时仍需耗费数十亿年时间,这正是保持现代互联网安全的基础。量子计算通过使用叠加和纠缠等量子效应,让某些计算任务能同时探索多种可能路径,极大提升算法效率,带来破解加密、优化模拟的潜力。 尽管量子计算前景诱人,但实践中的技术难题仍然巨大。量子比特极其脆弱,容易受到外界环境影响而发生退相干,导致信息丢失。如何稳定保持大量高质量的量子比特,进行有效的误差纠正,是当前科研的主要瓶颈。

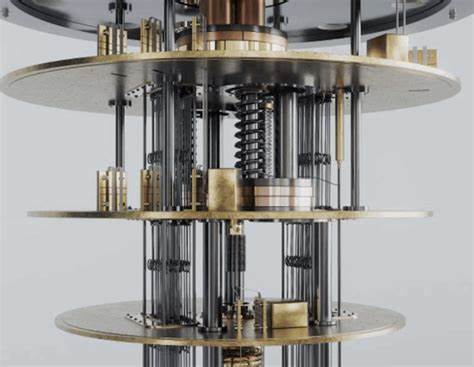

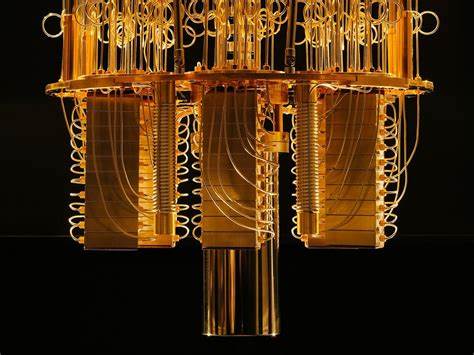

另外,量子计算系统需要精密的冷却技术和复杂的硬件架构,造价昂贵且难以规模化。尽管如此,近年来谷歌等科技巨头及众多研究机构在量子芯片设计、误差降低、量子算法开发等方面实现了显著进展。 2025年,量子计算领域出现了诸多技术突破和里程碑事件,代表性如谷歌推出的“Willow”芯片成功扩大了物理量子比特阵列规模,同时有效降低了误差率,为实现实用量子计算奠定基石。虽然当前量子处理器的量子比特数量依然有限,但复合性能和稳定性的提升为未来商业化应用提前铺平道路。可预见的是,短期内量子计算机将主要以云服务形式出现,作为传统计算资源的强力补充,促进混合计算模型的发展。 量子计算对多个行业的影响值得期待。

在网络安全领域,量子计算可实现对现有加密算法的快速破解,促使密码学界加快开发与量子计算抗衡的新型加密技术,开启“后量子密码学”时代。此外,量子计算与机器学习的结合或将催生更高效、更智能的人工智能系统,革新数据分析和决策支持。在能源领域,利用量子计算模拟分子和材料结构,有望推动核聚变、绿色能源及新材料的研发,使科技创新与环境保护实现双赢。 药物研发是量子计算展现价值的重要方向之一。由于分子相互作用极其复杂,传统算法受限于计算资源,很难精准模拟多体系统。量子计算能更真实地再现量子态,显著提高药物筛选效率,缩短研发周期。

类似地,材料科学借助量子计算可设计更具功能性的高性能材料,推动制造业和电子工业的发展。 尽管进步看似可喜,量子计算仍处于雏形阶段,离真正普及和取代传统计算尚有距离。技术研发的高门槛、成本控制、生态系统建设以及应用场景的实际落地,都是必须面对的问题。未来几年,业界需持续解决量子硬件稳定性、量子软件编程语言、量子算法优化等核心难题,同时培养具备量子计算复合能力的人才,形成完整产业链生态。 量子计算的哲学意义也引人深思。它挑战了我们对现实的根本认知,反映了微观世界中的概率特性和不确定性,对科学方法论提出新的思考。

量子计算不仅是技术革命,也可能引领我们重新审视宇宙的本质与认知边界,激发科学、哲学多领域的融合创新。 总结来看,2025年既非量子计算的终点,也非完全实现的一年,但毫无疑问,它将成为加速量子技术突破和产业化进程的关键节点。随着科研成果逐步转化为实际产品和服务,量子计算将从理论走向现实,开始对人类社会产生深远影响。技术人员和企业需紧密关注量子领域的动态,积极布局未来,抢占量子时代的先机。量子计算的时代正在悄然来临,人类文明即将迎来全新的计算纪元。