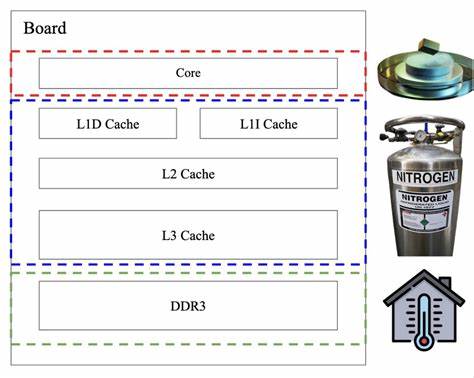

随着计算需求的不断增长,计算机体系结构领域正迎来新的技术变革。高频核心与高速缓存作为提升处理器性能的关键元素,一直是研究的重点。近年来,低温半导体计算和超导电子技术的兴起,为实现高频率、高性能处理器提供了全新视角。这些新兴技术有望突破传统半导体器件在高温和高频率下的性能瓶颈,实现更高效、更低功耗的计算。然而,伴随着潜力的释放,也存在诸多挑战和局限,需要深入探讨与应用。 传统半导体技术在高温环境下面临显著的泄漏电流问题,电子迁移率降低导致性能下降,极大限制了频率的提升空间。

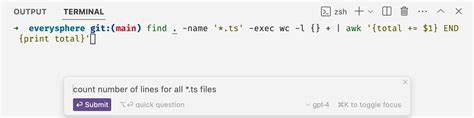

而将半导体器件工作温度降至低于-150℃(123.15K)后,泄漏电流显著减少,电子迁移率同步提升,从而能够提升处理器的工作频率及能效比。同时,超导电子技术依赖于材料在极低温度下(低于10K)实现无电阻电流传输,理论上可以实现超低功耗和极高速度的计算操作。 这些技术的结合推动了对超高频率处理器核心的开发,使得传统计算架构中的时钟瓶颈和能耗问题得到缓解。研究人员使用gem5这一主流模拟平台,构建了高频率下顺序执行与乱序执行处理器核心模型,结合代表性的计算负载如NPB基准、SPEC CPU2006和GAPBS图计算框架,系统评估了不同核心设计的性能表现。 评测结果显示,在理想条件下,基于超导电子和低温半导体技术的核心能够实现比常规室温处理器更高的时钟频率及性能提升。这些高频核心在处理浮点计算和大量数据操作时表现尤为突出,显示出巨大潜力。

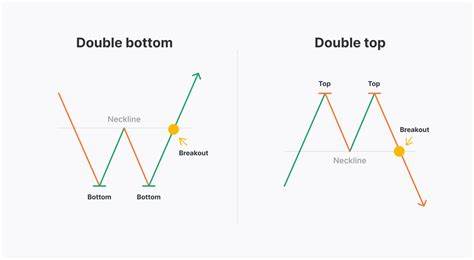

通过提升处理速度,同时降低功耗,这类技术为高性能计算中心及云数据服务带来革命性可能。 然而,高频核心的发展并非没有瓶颈。其中最为关键的限制因素之一是缓存带宽不足。随着核心频率的提升,处理器对缓存的数据需求急剧增加,缓存系统若不能同步升级,瓶颈将严重制约整体性能。缓存带宽不足会导致处理器频繁等待内存数据,降低流水线利用率,削弱高频率核心的预期优势。此外,缓存容量、访问延迟和功耗也成为制约因素。

另一个制约因素是极低温条件下的系统复杂性和成本。超导器件需要昂贵的制冷设备和稳定的极低温环境,限制了这些技术在普通消费级设备中的应用范围。尽管数据中心或特定科研领域可能受益,但广泛商用仍需克服技术与经济双重难关。 此外,设计高频处理器核心所需的电路技术复杂度也更高,需处理信号完整性、电磁干扰以及多核同步等难题。传统设计方法难以满足新技术的高要求,促使计算机架构与微电子设计迈向更深层次融合。 总体来看,低温半导体与超导电子技术为高频核心与缓存带来了前所未有的性能提升机遇,但其实际效益受限于缓存带宽、系统冷却成本及设计复杂性。

为了发挥这些技术的最大潜力,研究者必须在缓存设计、系统架构和材料科学等多方面协同创新,平衡性能与成本,推动方案的工程化落地。 未来,高频核心的发展有望结合机器学习优化技术、异构计算架构及先进存储方案,缓解数据传输瓶颈。新材料和冷却技术的进步也将降低超导电子系统的实现难度,使其更加实用。随着计算机性能需求向极端高性能和能效方向迈进,低温计算技术可能成为下一代计算平台的重要支撑。 总结来看,高频核心与缓存技术在未来计算体系结构中的潜力巨大,能够实现突破性的性能提升,尤其是在科学计算、大数据分析及人工智能领域。然而,必须正视其带来的挑战,包括硬件设计复杂度、缓存系统瓶颈以及极端工作环境的限制。

通过持续研究与跨学科合作,高频技术与冷温电子的融合有望引领计算革命,塑造新一代高效能计算机的发展方向。