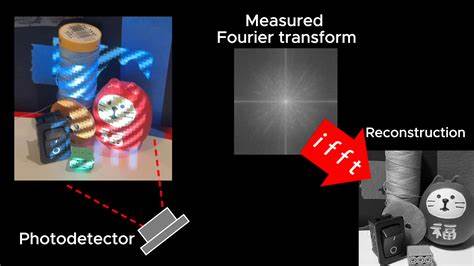

在现代影像技术中,传统的相机依赖多像素感光元件捕捉场景细节,而单像素相机的出现打破了这一固有印象。令人匪夷所思的是,这种相机仅使用一个光敏元件便能重建出完整、高质量的图像。结合纸面反射与动态投影技术,这一新兴成像方式呈现出令人惊叹的视觉效果,逐渐成为前沿科研和工程领域的研究热点。 单像素相机的工作原理源于压缩感知技术和傅里叶变换的数学基础。其核心思路不是像传统相机那样直接“拍摄”物体,而是通过投影仪投射特定的光学图案,通常是复杂的正弦波形,将光波依次扫过目标物体。在投射光线照亮目标并反射回时,位于固定位置的单个光敏元件(如光电二极管或光敏电阻)接收反射光的强度变化。

随后,将这些强度信号经过傅里叶变换分析,即可重构出目标物体的图像信息。 值得关注的是,单像素相机成像是以投影仪为“视角”,而非单纯依赖传感器的位置。这意味着照射光线的路径和强度分布决定了成像的角度和效果,甚至通过反射,非直视对象也能被“捕捉”成像。例如一张普通的白纸通过反射就能成为成像的媒介,极大拓展了无直接视线拍摄的可能性。 传统感光元件一般要求快速、线性的传感响应以确保高质量成像,但一些实验中使用了光敏电阻这一响应较慢但动态范围大的元件。虽然响应速度的限制导致采样时间延长,但其宽广的光强适应能力为灵敏度和信号稳定性提供了保障。

实验中,通过适应性调整扫描速率及采样数量,弥补了响应速度不足带来的影响。未来改进方向包括采用响应更快的光电二极管,提升成像速度和精度。 单像素相机技术的优势不仅体现在硬件简单,成本低廉,还隐藏在其基础算法深厚的数学理论中。傅里叶变换通过将空间光强信号转换到频域,使得复杂的图像信息编码在分布于各频率成分上的光强变化中。这与CT扫描和某些3D打印技术的数学原理有异曲同工之妙,通过逆变换重建图像,推开了一扇从数学走向现实的创新之门。 光的多路径反射现象在这种成像过程中也是一个值得注意的问题。

与声纳等领域类似,当光在环境中折射、漫反射甚至透射时,传感器接收的信号可能包含直接反射和多次反射的信息叠加。多路径现象在一定程度上增加了信号复杂性和噪声水平,影响成像的准确性。然而,先进的信号处理算法和压缩感知框架能够有效分离有用信号和干扰,从而保持图像重建的稳定性。 对实际应用而言,这种拍摄方式拥有许多潜在优势和创新场景。比如,在不可直视区域的监控、低光环境下的成像,甚至是通过反射非透明物体间接捕捉隐藏信息等领域都展现出广阔的前景。此外,它还为未来新型成像系统的设计提供了理论基础和实现思路,帮助突破传统相机空间约束和硬件依赖。

然而,技术的成熟和普及也伴随着隐私和安全层面的讨论。如评论中提及,结合投影与信号分析,可能产生类似“窥视”的功能,这在未来的智能监控、安防体系中提出了新的伦理挑战。设计和使用这些技术时,如何确保合法合规,并尊重个人隐私,是科研与产业必须共同面对的问题。 综合来看,基于单像素光敏元件和动态投影的成像技术是一场摄影技术与数学算法相结合的革新。它颠覆了成像工具依赖高分辨率传感器的传统观念,通过精巧的物理布局与强大的数字处理能力,实现光学成像的新模式。未来,随着硬件性能的提升、算法优化和应用场景的拓宽,单像素相机有望在视觉感知、医疗诊断、安全监控、以及艺术创作等多个领域发挥重要作用。

更值得期待的是,通过色彩通道的多次扫描,这一成像系统甚至能够捕捉丰富的彩色图像,进一步接近传统彩色相机的效果。同时,信号的记录与回放研究也为存储与远程传输单像素图像信息奠定技术基础,促使成像设备设计向更加智能化和便携化方向发展。 在这项技术背后,深厚的数学理论支撑和物理光学理解齐头并进,充分体现了跨学科研究的力量。从飞行点扫描器到现代数字傅里叶成像,科学家不断拓展人类感知的边界,让我们有机会用更简单的工具见到更丰富的世界画面。单像素相机与纸面反射的结合揭示了未来成像技术的无限可能,也激励更多技术爱好者和科研人员投身于这场光与数学的奇妙旅程。