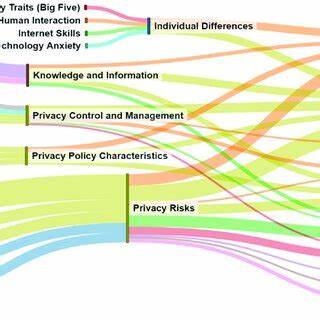

随着互联网和智能设备的普及,个人隐私保护话题愈发受到关注。然而,面对形形色色的安全建议和繁杂的隐私守护手段,许多人渐渐产生了所谓的“隐私疲劳”现象——内心期待保护数据安全,却因信息的复杂性和执行难度而感到无所适从甚至放弃。隐私疲劳已经成为数字时代亟需解决的现实问题。理解隐私疲劳的根源,才能更好地制定可行的对策,帮助人们以合理的方式管理个人信息,逐步重塑对数字安全的信心。 隐私疲劳的本质源于信息过载和操作复杂性。当面对启用双重认证、检查应用权限、审查隐私政策、使用加密通讯工具这些相互交织的技术措施时,普通用户往往感到迷茫。

繁多且专业的操作步骤无疑增加了学习和执行门槛,使得保护隐私不再是一件轻松的事情。尤其是当人们觉得这类似于“必须拥有网络安全博士学位才能理解”的负担时,放弃尝试便成为了一种自我保护的自然反应。这样一来,尽管用户内心依然渴望保护隐私,却因为过度压力而无法行动,形成了隐私疲劳的恶性循环。 破解隐私疲劳,关键在于分阶段、分层次地调整隐私保护策略,而非一味追求全面且复杂的技术方案。简单有效的基础措施往往带来最大的安全收益。首先,使用密码管理工具是绝大多数人避免密码混乱、重用风险的首选方案。

现今许多浏览器或专业软件如1Password提供便捷的密码存储和自动填写功能,不仅极大降低了记忆负担,还能帮助打造强大且唯一的密码组合。这样,人们能够轻松摆脱“记不住密码又怕被盗号”的烦恼,而且密码管理器还能跨设备同步,方便日常使用。 接下来,用户应当关注自己的社交媒体和常用应用的隐私设置。虽然现代社交平台已成为人们维系关系的重要渠道,但其默认隐私权限通常较为开放,导致个人信息被广泛共享。通过调整这些设置,用户可以更好地掌控允许他人访问的信息范围,避免不必要的泄露风险。此外,应用程序权限的审查同样重要。

手机上的许多应用请求位置、通讯录等权限,但不一定真的需要这些信息才能正常运行。合理筛选权限,不仅保护了个人隐私,也优化了设备的性能与电池寿命。 在隐私保护的进阶阶段,用户可以考虑采用更具技术含量的手段以提升数字生活的安全感。加密通讯工具的普及便是一个重要方向,它们通过端对端加密确保信息传输过程安全,成为防止信息被窃取的有效盾牌。同时,定期对账户进行安全审计,包括检查登录活动和密码强度,有助于及时发现异常并采取补救措施。切换至注重隐私保护的邮件服务提供商同样能显著减少数据泄露的风险。

像Fastmail这样的服务,承诺不扫描用户邮件内容、不出售用户数据,强化了邮件作为数字身份核心的安全保障。 然而,隐私保护并非一朝一夕可成,它需要用户保持持续关注和逐步完善的过程心态。完美的安全几乎不存在,但通过每一个小改变,都能显著降低遭受隐私入侵的概率。最重要的是,要学会根据自身需求和能力选择合适的保护策略,而非盲目追求所有先进技术,避免因过度焦虑而无所作为。隐私保护是一场持久战,只有适度、科学、可持续地应用手段,才能真正实现信息安全与生活便捷的平衡。 此外,营造健康的数字生态环境亦是缓解隐私疲劳的关键。

企业和服务提供商在设计产品时,应坚守隐私优先原则,简化用户操作,提供友好且透明的隐私选项,比如自动化隐私扫描、一键权限管理等,从而助力用户更顺畅地实现信息安全管理。政府监管的完善和公众教育的普及,也能为普通用户提供保护屏障,减少隐私泄露事件发生,进而增强公众参与隐私保护的积极性。 总的来看,隐私疲劳现象反映了现代社会在面对高速信息技术发展时所遭遇的适应难题。它警示我们,技术进步背后必须注重人性化设计和用户体验,隐私保护措施应以便捷实用为前提,而非单纯增加复杂度。成功应对隐私疲劳,需要个人积极采纳简单、高效的工具和习惯,并在此基础上逐步进阶,同时期待行业和监管政策共同营造更加可信的数字空间。如此,才能帮助每一个数字时代的使用者安心驾驭海量信息,实现真正的隐私自主和数字自由。

。