近年来,社交媒体成为公众舆论和政治讨论的焦点,许多人坚信社交媒体是导致美国政治极端化、社会信任崩塌、民主动摇的罪魁祸首。无论是政界人物还是知名智识分子,都纷纷表达对Facebook、Twitter(现X)、YouTube及TikTok等平台负面影响的担忧。然而,仔细审视这些观点背后的证据后,我们发现指责社交媒体“破坏”美国的论断其实际支撑力远比表面看上去要弱得多。社交媒体确实带来了许多挑战,但将其视为单一的技术灾难或导致社会裂痕的“毁灭者”,未免过于简化和草率。美国当前面临的政治与社会问题,乃是历史和结构性因素长期积累的结果,而非一夜之间由新兴传播工具独自引发。 观察历史,我们会发现政治极化、制度信任下降、虚假信息的泛滥等问题早已存在其根源。

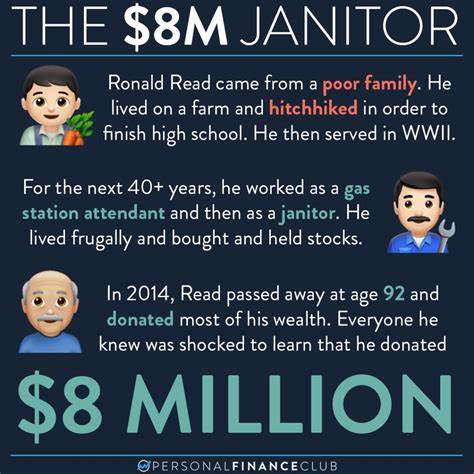

即使在互联网和社交媒体普及之前,美国的政治分歧就逐渐加深,民众对政府和传统机构的怀疑持续升温。相比于把社会裂痕全部归咎于社交媒体,不少研究更指出,教育水平差异、经济结构变迁以及社会文化认同衍变才是更根本的推动力。尤其值得关注的是美国独特的“文凭鸿沟”现象,民主党日益成为受过大学教育的都市专业人士的聚集地,而共和党的支持基础则转向了没有大学文凭的白人群体。教育背景差异带来的价值观和信任体系落差,使得部分保守派对科学、主流媒体和学术机构产生排斥甚至敌意,这种不信任远比单纯社交媒体的影响范围更加深远。 极化并不是社交媒体平台独有的问题,也不是所有人口或国家的普遍现象。事实上,在许多社交媒体极为流行的国家,政治极化程度与美国大相径庭,或者甚至呈现某种缓和态势。

如此差异提示我们,社交媒体的作用往往是与国家的历史背景、政治体系、文化传统等复杂因素交叉影响的结果,而非单刀直入的因果关系。大量的随机实地实验也表明,调整人们在社交媒体上的浏览体验对其政治态度几乎没有显著影响。人们的政治偏好和价值观念是经过长期社会化和经历形成的,不会轻易被短期的网络内容所撼动。更重要的是,现代个体显著具备选择性接收信息的能力,他们往往主动筛选符合既有认知和兴趣的信息源,媒体偏见本质上是供需双向作用的结果。 此外,社交媒体平台的算法设计虽确实倾向于促进内容的极端化与分裂性传播,推动争议与情绪化话题以获取用户关注,但这样的机制并非第一次出现在信息传播史上。从报刊到电视,再到网络论坛,各个媒介时代都有过信息失真的潮流和对公众认知的挑战。

社交媒体只是加速了信息流通的速度与范围,使得旧有问题以更高频率展现出来,而非创造了这些问题的新本质。在分析社交媒体与政治极化关系时,必须防止以偏概全的归因误区。 另外,尽管社交媒体确实为某些边缘或反体制声音打开了大门,减弱了传统媒体和权威机构的把控力,但从整体上看,这种信息去中心化同样带来了积极一面。普通用户能够更自由地表达意见,弱势群体获得更多关注的机会增多,公共议题的讨论场域得到扩展。如何在信息开放与质量保障之间找到平衡,才是社会各界需要着力解决的真正难题。社交媒体并非自然法则般的“邪恶机器”,而是人类社会复杂互动的产物。

对于美国当下政治环境中的极端保守派异象,不能简单地归咎于社交媒体的发展。正如多位学者指出,右翼阵营中的极端化与反制度态度主要源于文化身份的危机和对精英阶层的反感,这种反感在全球化、移民及经济不平等等大背景中激化。而社交媒体只是成为了他们表达意见的平台之一,而非根本原因。许多“阴谋论”与虚假信息更是通过特定政治领导人与有影响力的传媒人物放大,社交媒体算法只是助推其传播的工具,而非创造者。 同时,社会经济因素与地区差异仍是理解政治极化不可或缺的视角。美国的城乡隔阂、教育资源差别以及经济机会不均,导致了不同群体之间认知边界的扩大与对彼此的不信任。

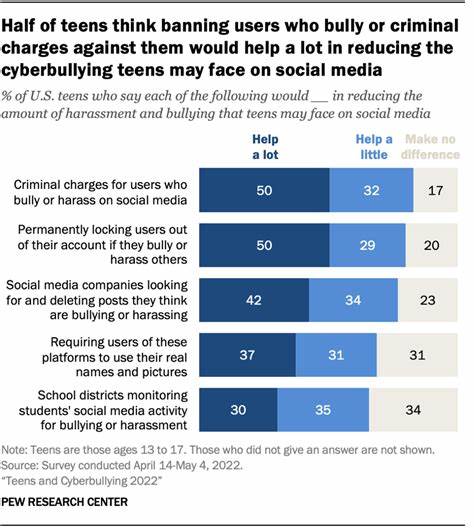

社交媒体固然可能将不同区域的民众推向彼此关注甚至冲突的“同一房间”,但矛盾的根源并非是这种“相遇”的结果,而是历史积累的身份与利益冲突。 当然,持有不同观点的人们仍然可以对社交媒体带来的负面效应保持警觉。虚假信息泛滥、极端主义传播,以及社交媒体上形成的回音室效应,的确给社会带来诸多挑战。未来社交媒体平台应当探索更多负责任的算法设计,加强内容审核,提高信息透明度和用户素养。同时,公众自身也应更加理性批判地消费信息,避免陷入片面和情绪化的认知陷阱。 总体来看,社交媒体作为现代信息生态的重要载体,其影响是多元且复杂的。

将美国政治和社会问题简单归咎于社交媒体的论调,缺乏系统的社会科学实证支持,是一种过于简化的解释。推动社会进步的关键在于正视深层次的社会结构矛盾,强化公民教育,促进跨群体的理解和沟通,而非单纯地妖魔化某一技术工具。理解与应对社交媒体的双重作用,需要远远超出恐慌性的叙事,带来更加务实和全面的公共讨论。