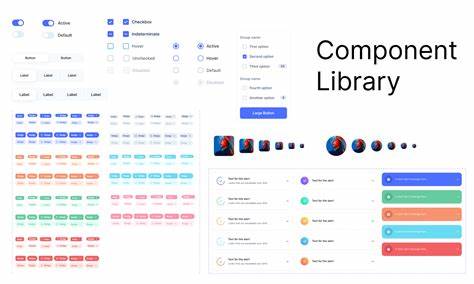

随着现代前端开发的日益复杂,设计与开发的协同成为提升项目效率和产品一致性的关键因素。设计工具与代码库之间的桥梁搭建,尤其是在采用Figma等设计平台以及自定义UI组件库的场景中,更显重要。而Figma的Model Context Protocol(简称MCP)作为一种设计到代码转化的现代标准,因其灵活性和扩展性受到关注。本文将深入探讨如何有效地将Figma MCP组件映射到定制化的UI库,例如基于React和TypeScript开发的OMNI UI,从而实现设计系统一致性的代码生成和维护便捷。首先,理解Figma MCP的核心价值至关重要。MCP不仅能够传递设计层级和组件结构信息,更多地是为设计数据的标准化表达和动态转化提供基础架构。

这种通用协议能够让代码生成工具或自动化方案识别组件语义,并据此进行智能映射。而在大多数设计团队眼中,Figma中的组件虽具备一定的语义,但它们和项目实际使用的自定义组件库往往存在差异。组件命名、属性配置、样式变量,甚至交互行为都难以一一匹配。因此,单纯依赖Figma的导出代码,往往产生的是冗余且风格统一性不足的HTML/CSS片段,缺乏复用价值。为此,构建一个“映射层”成为关键所在。该映射层的目标就是将Figma MCP中的组件及其属性“翻译”成对应的自定义UI库组件调用及参数配置。

映射过程不仅仅是名称替换,更要考虑设计Token与组件属性的对齐,例如颜色变量、间距配置、字体样式等。设计Token作为桥梁,具有承上启下作用。它确保设计系统中定义的 spacing、color、typography 等元素在代码端能保持一致。合理运用设计Token,可以极大简化映射复杂度,通过集中管理设计变量,避免重复定义。同时,加强命名规范的统一,将Figma组件名称策略与前端组件库保持同步也尤为重要。只有当设计稿中的组件名称、变体和状态,能够一一对应到代码库中的组件标识,自动化工具才能高效识别并准确调用。

除此之外,对自动化代码生成工具的配置也影响最终映射效果。GitHub Copilot虽然能有效辅助生成代码,但其对自定义组件库的识别与调用需借助额外的提示和上下文配置,例如项目中组件的导入声明、类型定义以及示例用法。合理设置项目模板文件和自定义代码片段,有助于引导Copilot优先使用自定义组件而非生成原生标签,从而提升生成代码的质量和可维护性。对于跨仓库管理的组件库,例如OMNI UI托管于独立的GitLab仓库,映射方案更需考虑组件的版本管理和代码依赖同步。自动生成的代码应确保引用的组件版本与实际库版本匹配,避免因为版本差异引发兼容性问题。同时,结合持续集成流水线,实现设计变更触发代码更新,保障设计与实现的实时同步,也是一种可行的策略。

在实际应用中,市场上已有一些成功案例为我们提供借鉴。例如Builder.io旗下的CLI工具能通过扫描Figma设计自动生成映射,尽管准确率尚未百分之百,但结合人工校验极大减轻了开发负担。类似的自动化工具也值得关注与尝试,结合组织自身工作流定制开发,能够形成高效的设计编码闭环。从技术角度而言,开发一个基于Figma MCP的映射插件或中间件,可以净化设计数据,对照自定义UI库的接口规范自动转换组件调用。该插件能识别设计Token并注入对应变量,生成组件层级的调用树,从而直接输出符合开发规范的代码片段。结合类型检查工具与格式化工具,确保代码质量稳定。

对于团队流程的改造,也必不可少。设计、前端和后端工程师应达成协议,共同定义设计Token的结构、命名规则及自动生成策略,保持组件库文档和设计资源的同步更新。定期进行映射规则的调整与代码质量审查,确保自动生成的代码能够长期维护。最后,从企业战略角度出发,将Figma设计与自定义UI库紧密集成,不仅提升了设计到代码的转化效率,还增强了产品的视觉一致性和用户体验统一。它能够大幅度减少代码冗余和维护成本,在敏捷开发节奏中保持高效迭代。总结而言,将Figma MCP组件映射至自定义UI库是一项跨领域的挑战,需要设计Token管理、组件命名规范、自动化映射工具配合以及团队协同的共同作用。

通过合理规划和工具支持,完全有可能实现设计与代码的无缝连接,打造出高品质的前端交付体系。未来,随着设计与开发工具的不断升级,这一过程将更加智能与自动化,从而推动整个数字产品开发效率迈上新台阶。