在我们的生活中,书籍不仅是知识的载体,更承载着深厚的情感和记忆。对于许多书籍爱好者和收藏者来说,打造属于自己的个人图书馆是一种生活方式,也是一种精神寄托。然而,随着时间的推移,生活环境和自身状况的变化,保存与舍弃这些心爱的藏书成为一项异常艰难的任务。尤其是年纪渐长或受到身体状况限制时,这种抉择更充满了无奈与痛苦。 以彼得·沃茨曼的亲身经历为例,他在纽约格林威治村的一个四楼阁楼公寓里,积累了数百本珍贵的书籍。这些书籍有的是自己购买,有的是朋友赠送,还有不少是曾经经过火灾损毁但仍可阅读的废弃书籍。

每一本书,都像是一具包裹着回忆的木乃伊,封存着过去的时光与情感。然而,身体逐渐衰弱——帕金森症和神经病变严重影响了他的行动能力——促使他不得不面对离开这片“蜂巢般的藏书天地”的现实,也不得不忍痛决定哪些书留下,哪些必须放弃。 对于热爱文字、沉迷写作的沃茨曼而言,放弃任何一本书甚至是一张被涂写的纸张,都如同剥去了手上的皮肤般痛苦。书籍的封面是否完好,对他而言不仅仅是保护书籍的外衣,更是对文字尊严的敬重。他难以接受因为书籍的损坏就随意丢弃。然而房东要求在月底前腾出房屋,时间的压力与空间的限制让他不得不做出权衡,这是许多有藏书的人在生活转折点常常会遇到的难题。

曾经的这座公寓,是他近半个世纪的精神堡垒。窗外静谧的庭院、靠近书桌的北向光线,都构成了他创作和沉思的背景。这里也见证了他从使用传统钢笔、打字机到现代电脑的写作过程。而那一墙的书架,曾是他在充满书香和回忆的环境里,与文学巨匠们如荷马、但丁、波、卡夫卡等展开无数次亲密的对话场所。离别不仅是空间的转换,更是与过去岁月的割舍。 沃茨曼的故事让人深刻感受到书籍作为时间胶囊的象征意义。

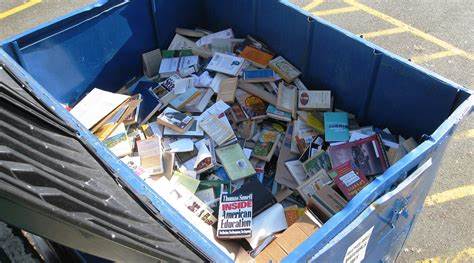

一本书的损坏往往反映了它曾经历过的风霜与岁月,也承载了主人的故事。数十年来,他曾多次从纽约书店火灾后的垃圾箱中捡拾那些遭受毁灭但尚能读的书籍,这样的经历不仅彰显了他对书籍的珍视,也体现了城市文化的流动性和易逝性。书店的消逝、街区的变迁、商业的更替,都如同灯光下的宠物,承受着被遗忘的命运。 城市中的文化地标消失,使得个人藏书的意义更加突出。它不仅是知识的贮藏,更是个人经历和城市记忆的见证。然而,当藏书变得庞大且无法移动时,如何选择留下的内容,如何处理那些破损不堪却有情感价值的书籍,成了跨越心理和实践两重障碍的难题。

现代的图书馆或二手书店因损坏程度限制,多数无法接受这些陈旧破败的收藏品。即使本人极力维护,对于外界而言,这些书可能已失去流通价值。于是,收藏者不得不在文学情感与现实需求之间寻求平衡。沃茨曼最终决定将部分文学稿件和手稿提交至收藏他的文学档案的图书馆,余下的则不得不遗弃。他的抉择揭示了藏书管理中一种无比复杂的心路历程。 此外,藏书的保管与舍弃牵涉到更多家庭与社会因素。

沃茨曼的子女难以理解父亲对这座小公寓和藏书的执着,这反映了代际之间对收藏意义的认知差异。对于后辈而言,单纯的数据和资产评估或许远远不及致敬一段历史和对文化身份的认同感重要。此种代际冲突也许在更多拥有丰富个人藏书的人群中普遍存在。 藏书的维护需要空间、时间和精力,这对年迈的收藏者来说是一大挑战。疾病和行动不便使得日常管理及搬运变得艰难。大家在面对身体与精神衰退时,该如何处理自己珍视的藏品,是否应该寻求第三方帮助,如何做好传承规划,值得业界和家庭深思。

此外,也应鼓励更多社会组织建立机制,为那些拥有宝贵个人藏书但无力继续管理的藏书者提供支持,避免珍贵文学遗产的流失。 书籍在过往的岁月中连接了作者与读者,也串联起过去与未来。每一本书的页眉与页脚,字里行间的墨迹,都深深刻画着收藏者的情感轨迹。在信息数字化的时代,实体书依然有着不可替代的触感与温度。它们是时间沉淀的实物证据,是混乱世界里的精神避风港。保存这些记忆载体,既是对过去的尊重,也是给予未来的馈赠。

最终,舍弃并非简单的丢弃,而是一场关于告别与回忆的仪式。收藏者在这一过程中重新认识了自己的价值观与人生历程。沃茨曼对书籍的珍爱与无奈,既展现了个人对书籍的深厚情感,也折射出更广泛的文化流变与城市记忆的消长。书籍虽物理上会被迫离开书架,但它们在心灵深处的光芒永远不会熄灭。 对于所有热爱阅读与收藏的人们来说,学习如何理智地保存和舍弃,或许是一门必修课。它需要理解书籍背后蕴含的精神内核,也要结合现实状况做出切实可行的安排。

无论是将藏书捐赠给图书馆,还是转赠给有需要的人群,都能让爱书的精神得以延续与传承。如此,书籍的生命才不会止步于某一时刻的放弃,而将化作文化的涓涓细流,滋养着未来更多人的心灵。