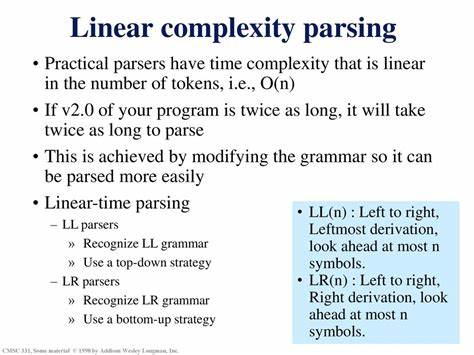

在计算机科学领域,解析技术作为编程语言处理和编译器设计的核心环节,一直以来都备受关注。传统的上下文无关文法解析方法普遍面临实现复杂度、理论时间复杂度以及实际执行效率之间的矛盾。近年来,解析导数法(parsing with derivatives)作为一种新兴的解析技术,以其清晰的理论模型和相对简洁的实现方式引起了广泛讨论。解析导数法起源于对正规表达式的导数计算理论的扩展,通过将上下文无关文法视为递归的正规表达式,将导数的概念推广到了更为复杂的语法结构上。尽管其理论基础源于布热左斯基(Brzozowski)在1964年提出的正规表达式导数,但解析导数法在处理上下文无关语言层面展现出独特优势。最初,解析导数法被认为存在较大的性能瓶颈,某些观点甚至认为其时间复杂度在最坏情况下呈指数增长,导致实际应用中性能不尽人意。

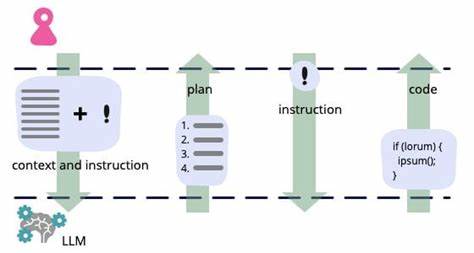

然而,2016年,Michael D. Adams、Celeste Hollenbeck和Matthew Might等研究者对解析导数法的时间复杂性做出了突破性的分析。他们指出,通过适当的实现细节优化及算法改进,解析导数法的最坏时间复杂度可以控制在三次方,即O(n³),这在上下文无关语法解析算法中是可以接受且有竞争力的复杂度。三次方的复杂度虽然并非最优,但相对于指数增长而言,具备显著优势。此外,他们还提出了一些关键的优化策略,包括高效的记忆化技术、减少冗余计算以及利用数据结构的改进,从而在实际应用中显著提高了解析导数法的执行速度。解析导数法的核心优势还体现在其算法结构的简洁与灵活性。该方法不依赖复杂的状态机或动态规划表,而是通过递归计算文法结构的导数表达式,逐步解析输入字符串。

这样的设计天然支持函数式编程范式,使实现更易于理解和维护,并且更适合用于教学和研究。随着实现的优化,解析导数法也在实际项目中获得了更多应用机会。例如,一些现代的编程语言解析工具和库开始采纳解析导数法为基础算法,用于提供灵活且可扩展的解析功能。此外,解析导数法方法在处理含有左递归的文法时表现尤为突出,传统的自顶向下解析技术往往难以避免左递归带来的死循环问题,而解析导数法可以通过其固有的递归定义优雅地处理这一难题。尽管取得了上述进展,解析导数法仍然面临进一步提升性能的潜力。随着计算能力提升及并行计算技术的发展,将解析导数法与并行处理结合,有望带来更多突破,同时结合现代编程语言的特性,优化内存管理和避免不必要的重复计算,也为其性能提升铺平道路。

总体而言,解析导数法通过重新审视解析问题的数学本质,不仅为上下文无关语法解析提供了新的视角,也在保持算法简洁性的同时取得了可观的性能。它的理论复杂性从之前的指数级误区纠正为三次方级,极大地提升了其实际应用价值。随着社区的持续研究和实践,解析导数法有望成为未来解析技术领域的重要组成部分,不仅在编译器设计中,也将在语言处理工具和自然语言理解等更广泛的领域发挥作用。未来,提升解析导数法的执行效率与适应性、扩展其处理更复杂文法的能力,将成为研究热点。同时,结合机器学习等新兴技术,解析导数法的潜力也将进一步被挖掘。作为理论与实践结合的典范,解析导数法为编译原理和语法解析技术注入了新的活力,为从事相关领域的开发者和研究者提供了丰富的研究和应用空间。

。