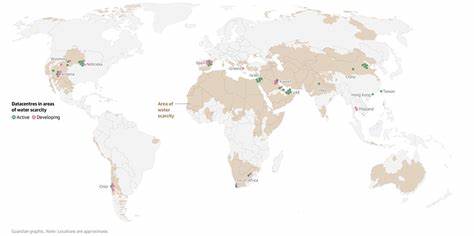

在数字时代,数据中心成为推动科技发展和信息处理的基石。尤其是随着人工智能和云计算的兴起,亚马逊、谷歌和微软等全球领先的科技公司加速扩展其数据中心网络,满足日益增长的计算和存储需求。然而,潜藏在这些高科技设施背后的,是一场关于水资源分配与利用的全球性危机。近年来,调查显示这些巨头公司在极度缺水的地区建设数据中心,消耗大量珍贵的水资源,给当地生态环境和社区生活带来了严峻挑战。 数据中心的运作高度依赖冷却系统,以确保成千上万台服务器在最佳温度下稳定运行。水冷系统因其高效的散热能力而被广泛应用,尤其是在内陆地区,这些地区因低湿度而更适合减少设备腐蚀。

然而,这也意味着数据中心每年需要消耗数十万甚至数百万立方米的水资源。以西班牙阿拉贡地区为例,亚马逊拟建设的三座新数据中心预计每年需用水75.5万立方米,相当于灌溉近576英亩的玉米田。这一数字仅是直接冷却用水,不包括发电过程中间接消耗的水资源。 阿拉贡地区作为地中海气候的一部分,近年来遭遇频繁干旱和高温极端天气,水资源显著紧张。当地农民、环保组织和社区居民普遍担忧数据中心扩张会进一步加剧水资源的不均衡分配。农民表示,他们赖以生存的农作物灌溉用水正在被大规模抽取,导致耕地干旱和产量下降。

同时,环境学者警告当地生态系统可能因持续的水资源枯竭而陷入不可逆转的恶化状态,生态多样性逐渐丧失,甚至可能引发区域性沙漠化。 亚马逊等企业针对外界质疑表示,正在积极采取措施减缓水资源使用压力。其提出“水正向”战略,承诺到2030年通过在水资源稀缺地区推动水利项目,补偿和超越自身消耗的用水量。目前,该公司自称已实现约41%的用水补偿。然而,这种做法在专家和内部人士中引起了争议。多名前水资源可持续管理人员质疑这种“水补偿”的伦理性和实效性,因水的本地性质意味着一个地区的水利改善无法直接弥补另一个地区的水资源损失,难以保障受影响社区的利益。

与此同时,谷歌和微软也分别公布了各自的水资源管理计划,强调将采用更为节水的冷却技术以及优化用水效率。谷歌推行气候意识冷却策略,结合碳中和能源与合理水源管理,力图实现冷却系统的最优平衡。微软则计划打造“零用水”数据中心,通过创新工艺减少甚至完全消除对水的依赖。然而,这些技术路径尚处于发展或试验阶段,未来是否能够广泛应用并真正缓解水资源压力仍有待观察。 美国西南部尤为典型,凤凰城所在地的马里科帕县因干旱趋于“极端”,微软和谷歌的数据中心大量耗水的现象引发当地政府和环保组织的警惕。该地区甚至因地下水枯竭而暂停部分新建住宅的建设许可。

公众担忧快速增长的数据中心产业在带来经济利润的同时,却对区域生态和居民生活环境构成严重威胁。 此外,政治层面的支持也令数据中心建设进程加速。前美国总统特朗普宣布的“星门计划”规模空前,涵盖多家AI与技术巨头联合投资数千亿美元,迅速在美国各地建设基础设施。然而,这一项目在水资源承载能力方面的规划与监管相对薄弱,进一步加剧了外界对水资源可持续性的忧虑。 不可忽视的是,气候变化本身正不断加剧全球水资源压力。极端高温、降雨不均和干旱周期频繁出现,使得水生态系统脆弱程度增加。

科技巨头数据中心对水资源的巨大需求,与气候危机交织形成复合性挑战。部分专家学者强调,企业应对用水需求和环境影响承担更多责任,积极推动技术创新与政策完善,确保水资源公平合理分配。 未来,数据中心的水资源利用模式亟需转型升级。除了提升使用效率,开发更多非水冷技术,如空气冷却与液态冷却结合的混合系统,将是降低水耗的关键。同时,政府应加强对数据中心选址和用水许可的监管,优先保障生态环境和本地居民的用水权益。社会公众与环保组织也应持续监督和评价企业的水资源管理表现,推动透明度和责任机制的完善。

总结来看,科技巨头在全球各地水资源紧张地区建设数据中心的现象揭示出深层次的生态和社会矛盾。它提醒我们,科技进步与环境可持续必须同步推进,才能达成真正的绿色发展。只有跨界合作、多方共治,才能有效应对水资源危机,保障人类和自然的共同未来。水,即生命之源,亦是数字时代不可或缺的基础资源。保护有限的水资源,是科技界、政策制定者及每一位地球公民刻不容缓的责任。