在软件开发领域,时间是一种极其宝贵且有限的资源。许多开发者常常感到自己的工作时间被浪费,进度被无形拖慢,但真正的“时间黑洞”究竟在哪里?科学有据地分析和理解这些时间消耗的具体环节,对于优化工作流程、提升开发效率至关重要。本文将围绕开发过程中的时间使用现状、常见效率障碍、个人与团队应对策略等方面展开深入探讨,帮助开发者理清思路,有效分配和利用开发时间。 无疑,阅读和理解上下文是开发工作的基础。开发者在面对陌生代码或者复杂项目时,需要花费大量时间浏览现有代码、追踪业务逻辑、理解设计思路和查看文档。然而,这个过程往往没有被合理量化或优化。

缺乏系统文档或文档不够完善,代码风格或结构不统一,都会加重理解负担,使得投入的时间大大超过理想预期。这种“隐形时间”虽然不可避免,却极需被关注和治理。 文档编写与维护亦是不容小觑的时间消耗点。针对测试代码、接口说明、架构设计或业务逻辑,无论是新增还是更新,都需要耗费大量精力和时间。虽然从长远来看,这些工作对保证软件质量与可维护性起着积极作用,但在项目压力下,开发者常因时间紧张而忽视甚至跳过文档更新,导致后续理解和协作效率下降,形成恶性循环。 测试环节则是时间的另一大消耗口。

单元测试、集成测试、端到端测试等不同层面的测试为保障软件稳定性提供保障。但实际中,编写和维护测试代码往往被视作繁重且耗时的负担。一方面,自动化测试的覆盖范围和编写质量直接影响回归效率和代码质量;另一方面,测试自身耗时会导致开发节奏放缓。如何在编写测试和提升开发速度中找到平衡,是每位开发者和团队都必须面对的挑战。 日益频繁的代码审核过程也成为开发周期中的重要环节。代码评审能够有效提升代码质量、发现潜在问题,并促进团队成员技术交流,但等待审核反馈的时间常常被浪费。

尤其是团队规模较大或审核流程不完善时,这种“等待时间”显得尤为明显。针对该问题,有效的沟通机制、流程优化和自动化工具的应用是缩短审核周期的关键所在。 框架和库的频繁升级与API变更同样是开发时间流失的原因之一。以React Router等主流组件库为例,版本更新中API的不兼容变动会导致开发者不得不投入时间适应新特性、重构旧代码或寻找替代方案。库和工具的稳定性和向前兼容性直接影响开发者的信心和效率,也考验团队对新技术的敏捷响应能力。 开发工具与IDE的智能程度,直接影响代码编辑和调试的效率。

结构化编辑功能是近年来受到关注的一个方向,其核心理念是直接操作代码结构(Form)而非文本,类似于Clojure/Lisp代码的编辑体验。此类编辑模式能够减少因文本格式错误引发的问题,提高代码修改的准确度和速度,但目前多数主流编辑器对此支持有限,开发者对更智能的代码编辑工具的需求迫切。 设计架构选择和数据结构的合理应用,是影响开发效率的根本因素。错误的设计决策和不合适的数据结构选择往往导致后续代码难以扩展和维护,迫使开发者陷入频繁的重构中。合理花时间在项目前期设计上,细致考量数据流、模块划分和技术选型,能够极大提升后续开发效率。快速迭代不应等同于盲目冲刺,稳健的架构设计实际上能帮助团队长远节省大量时间和资源。

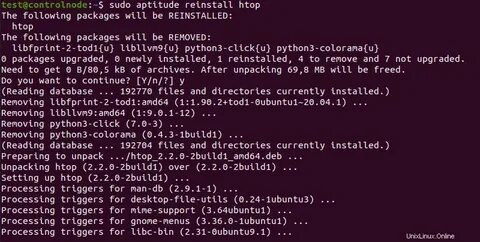

隐形但致命的效率杀手包括网络延迟、工具插件冲突、心理压力及疲劳等,对个体和团队的表现均有显著影响。长时间等待自动化任务完成、频繁切换开发环境与上下文、再加上心理负担,都会使开发者难以维持高效专注状态。面对这些因素,合理安排工作节奏、采用分布式任务和自动化流水线、加强团队协作与心理建设同样重要。 综合来看,提升开发时间的利用率需要技术与管理的协同发力。技术层面,完善自动化测试、强化代码自动化审查、引入智能编辑工具、选择稳定且兼容性强的第三方库,能够有效减少重复劳动和低效环节。管理层面,注重需求明确、设计评审与持续沟通,优化代码审核流程,合理安排任务优先级和时间分配,都是推动效率提升的关键保障。

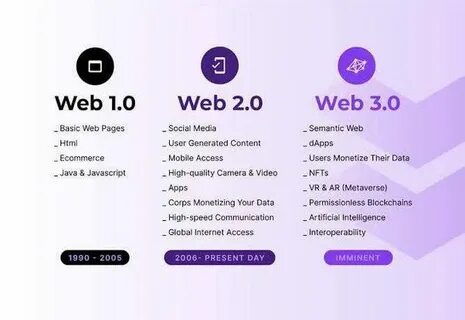

开发时间的合理掌控最终关乎项目成功与团队幸福感。不断审视和反思时间消耗的细节,摒弃不必要的忙碌,聚焦价值创造,是每一位软件开发者可持续进步的必经之路。未来,伴随人工智能辅助编码、智能测试及自动化运维的发展,开发流程有望更加流畅与高效。但无论技术如何演进,清晰认识时间流向,将持续是提升个人与团队竞争力的核心课题。