随着智能手机的普及,人们的生活越来越被数字世界所包围,信息的泛滥与社交媒体的刺激让许多人感到身心疲惫。面对这种状况,所谓“数字排毒”逐渐成为一种流行趋势,许多人选择临时或永久放弃智能手机,转而使用功能手机——即所谓的“dumb phone”或“feature phone”。这些手机功能简单,主要用于打电话和发短信,缺乏安装应用程序的能力,被视为帮助人们远离数字干扰的解决方案。然而,现实情况却远远超出人们的理想设想,功能手机在数字排毒中的作用被高估了,甚至说是一种“愚蠢的想法”也不为过。 首先,功能手机并不能真正解决根本问题。数字成瘾本质上是一种复杂的心理和行为问题,简单地切断社交媒体或网络功能并不能帮助用户养成更健康的使用习惯。

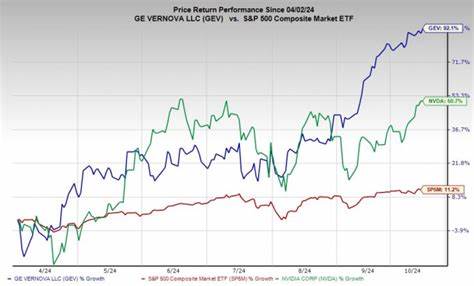

很多人之所以沉迷于数字设备,是基于情感需求、社交压力或逃避现实等深层次原因。功能手机虽然限制了使用者访问大量应用的能力,但并没有帮助他们学会自我控制或情绪管理。结果,使用功能手机的人可能一开始感受到短暂的轻松,但很快可能会重新回到智能手机或其他设备上,反复陷入同样的数字困境。 其次,从市场销售数据来看,功能手机的需求并没有显著增长,甚至呈明显下降趋势。父母们并不倾向于给孩子配置功能手机,就算自己尝试数字排毒,也往往无法持久坚持。如今智能手机价格逐渐亲民,功能手机的使用场景显得越来越局限。

消费者更愿意选择具备多功能的设备,而非回归到基本通话和短信的单一功能。功能手机的局限性不仅影响日常沟通效率,还可能让人感到信息隔绝和社交孤立,增加了压力而非减轻压力。 此外,功能手机的设计过于简单,反而让用户感到不方便甚至焦虑。现代人对信息获取和沟通的需求极为多样,功能手机无法满足即时信息、导航、健康管理、支付、娱乐等多重需求。面对现代社会的快节奏生活,功能手机使沟通变得繁琐且费时,用户体验差强人意。不少用户最终不得不依赖于智能手机或者其他智能设备,功能手机成为“鸡肋”产品,难以真正取代主流设备。

社会心理因素也是功能手机难以成功的一个关键原因。数字社交已经深刻融入人们的生活,尤其是年轻一代。社交媒体不仅是信息交流的平台,也是身份认同和社交资本的载体。放弃智能手机使用功能机,往往意味着被主流社交圈“遗忘”或边缘化。这种担忧让许多人即使意识到数字过度的危害,也不敢轻易尝试功能手机,避免与群体互动脱节。功能手机难以提供社交安全感,从而阻碍用户坚持数字排毒之路。

从儿童和青少年的角度看,功能手机的推广也遇到较大阻力。例如,爱尔兰社会研究机构ESRI曾指出,儿童早期拥有手机(多为智能手机)与其后期学习表现存在一定负相关关系。从此角度出发,功能手机仿佛是减少数字负担的良药,但实际调查显示,家长更倾向于通过监管软件或引导他们合理使用智能手机,而非让孩子使用功能手机。功能手机功能缺乏弹性,家长难以做到既满足孩子的合理需求,又避免潜在风险,这也限制了功能手机的推广和普及。 技术发展也使得功能手机难以保持竞争力。随着5G、物联网和人工智能的快速发展,智能手机变得越来越智能和人性化。

年轻用户享受到的便利远超传统的电话和短信。功能手机缺乏更新换代的动力,面对不断提升的用户需求显得乏力和落后。即便是功能手机试图增加一些智能特性,也难以摆脱高价与低性能的双重困境,难以构建持续的市场吸引力。 此外,功能手机的营销宣传往往带有理想化色彩,过分强调其能够帮助用户实现数字排毒和提高生活质量,忽略了实际使用中遇到的诸多不便和心理挑战。这种“数字净化”的噱头虽然吸引了部分关注,但缺乏实证支持。用户体验的不足和生活现实的碰撞最终导致功能手机的黯淡表现。

数字排毒是一种自我管理能力的体现,而非一件简单的技术替代品。 总结来看,功能手机作为数字排毒的替代品,无法真正满足现代用户多样且复杂的需求。它们不但不能根治数字成瘾的深层次心理问题,还在便利性、社交互动、技术更新等方面存在明显劣势。消费者理性地认识到功能手机的不足,使其市场难有作为。真正的数字排毒依赖于个人自律、心理调适以及科学有效的管理方法,而不仅仅是单纯抛弃智能手机换用功能机。 未来,数字健康管理的发展或许会提供更加综合的解决思路。

通过技术辅助手段积极引导用户合理使用智能设备,同时加强社会支持和心理健康教育,可能才是根除数字成瘾的长远之策。单纯依靠硬件回归传统功能的尝试注定难以奏效。用户需要的是更智能、更便捷且更符合现代生活节奏的数字排毒方法,而非一部简单的功能手机。 综上所述,功能手机背负着过高的期望,无法兑现数字排毒的承诺。其市场表现和用户反馈表明,数字排毒远比更换手机复杂,需要综合手段和个人努力。理性审视功能手机的局限性,结合科学的数字生活理念,才是实现健康数字生活的关键所在。

。