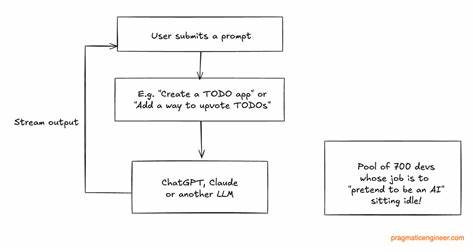

近年来,人工智能技术的迅猛发展引发了各行各业的广泛关注。作为人工智能领域内备受瞩目的创业公司之一,Builder.ai原本被认为是创新技术的代表,然而近期坊间却流传出一个令人震惊的传闻:该公司被指控雇佣了700名工程师假扮AI系统,从而“伪造”其人工智能产品。这个话题一时间在社交媒体和新闻媒体上广泛传播,但事实真相究竟如何?经过深入调查和与多名前Builder.ai工程师的沟通,真相殊非如此。本文将详细解读Builder.ai的实际技术情况,分析谣言产生的背景,并探寻促使公司失败的根本原因。 Builder.ai成立之初便提出了一个雄心勃勃的目标:打通软件开发的智能自动化之路,借助大型语言模型(LLM)和自动化技术帮助客户快速构建应用程序。其旗舰产品“Natasha CodeGen”自推出便定位为“始终在线的软件开发伙伴”,整合了目前领先的语言模型技术如Claude和GPT,能够根据用户需求自动生成代码。

与传闻中完全靠人力编写代码截然不同,Builder.ai的核心技术正是依托这些先进的AI模型。多位前员工证实,Builder.ai实际由大约15名左右的核心工程师组成了AI开发团队,主要负责搭建代码生成的协同架构、执行测试驱动开发、管理代码提交等任务。配合Ruby on Rails、Python与React等开发技术栈,他们构建了能够整合大型语言模型的自动化流水线。 反观传闻所言的“700名工程师假扮AI”,实际上很可能源自对公司庞大外包开发团队的误解。外包团队规模庞大,遍布印度、越南、罗马尼亚、乌克兰及波兰等国家,雇佣数以百计的程序员为不同客户执行定制开发项目。该群体和核心的AI代码生成团队性质完全不同,前者是典型的人工定制开发人员,后者则是自动化和AI驱动的研发中心。

由于外包工程师数量庞大且地区分散,被误读为“人肉AI”的说法快速传播,形成了广泛误解。 构建一个由千人手动完成代码生成的系统在2024年实际操作中几乎不可行,尤其是考虑到用户对于响应时长和质量的诉求。相比之下,将大型语言模型集成于自动化后台执行代码生成,不仅能满足即时响应,还大幅提升开发效率。这也是Builder.ai为何选择使用Claude和GPT等现成AI模型作为核心引擎的原因。此外,公司内部还自行开发了Builder IDE,配备了面部识别等安全机制,旨在保障开发过程的规范性和防止外包欺诈行为。 Builder.ai的技术愿景不仅仅局限于代码生成本身,更包含设计工具、用户故事管理、测试自动化等多个环节,形成端到端的智能软件开发生态。

Natasha作为代码生成项目的代号,也被用作公司内部一整套AI产品线的统称,包括智能聊天机器人、知识图谱以及工程工期预测模型等。在这一战略布局下,Builder.ai试图打造一个全方位辅助软件开发的生态环境。 然而,尽管技术团队的工作得到了前员工的认可,Builder.ai最终还是陷入了困境。公司选择自行研发大量内部工具,如模拟Slack的Builder Chat、类似Zoom的Builder Meet、类似JIRA的Builder Tracker以及类似Figma的Builder Whiteboard等,这些工具本可以直接采购使用,节约大量开发时间和资源。过度追求自研使得团队资源被过度分散,导致核心业务推进迟缓。 另外,公司在外包网络的管理上同样面临巨大挑战。

长时间内存在外包工程师虚报工时和低效工作的问题,甚至掀起了为期两年的“猫鼠游戏”来打击这种欺诈行为。外包人员与内部团队之间定位不清的矛盾,也让公司在产品重心上失去了方向感。 经济方面,2025年爆出的财务造假指控最终成为压垮公司的最后一根稻草。根据权威媒体报道,Builder.ai突然将此前乐观的收入预测大幅下调,将原预计2024年的收入从2.2亿美元缩减至5500万美元,2023年销售额也由1.8亿美元调整至4500万美元。资金链被收紧,投资者信心跌至谷底,导致公司陷入破产。 这一系列事件让Builder.ai的员工饱受非议与误解。

许多前员工坦言,他们对谣言深感困扰,这些谣言损害了他们的职业声誉和未来发展机会。与公司管理层内部问题并无关系的技术团队,实际上为AI代码生成做出了诸多贡献,努力打造了具备竞争力的AI平台。 此外,谣言的源头也被识别为部分无相关报道经验的网络意见领袖发布的误导性内容,随后被主流媒体与知名人士转载,进一步加剧了信息失真的传播。此事成为了一个典型的提醒:在AI飞速发展的时代背景下,社会应更加谨慎对待未经核实的爆炸性新闻,并强化基于事实的报导责任感。 Builder.ai的故事体现出了人工智能创业公司所面临的多重挑战。技术创新、团队协作、外包管理和财务健康都需要得到有效平衡。

即便拥有先进的AI技术和雄心勃勃的愿景,企业依然可能因为资源分散和内部管理失误而难以持续突破。而关于其所谓“假扮AI”的指控,更多地反映了舆论环境对复杂科技事件的误读和简单化解读。 总结来看,Builder.ai并非如部分媒体声称的那样,依靠数百名工程师假装AI。它是一家技术真实存在、拥抱大型语言模型的AI创业公司。尽管其商业逻辑和运营策略存在明显缺陷,尤其是在内部工具自研和外包管理方面,但其AI团队及技术架构的真实性和有效性无可否认。真相比谣言更复杂,也更有值得学习的商业和技术教训。

对于求职者而言,Builder.ai的技术积累和员工经验依然是宝贵的财富。AI创业之路从不平坦,未来仍充满机遇与挑战。回归事实、关注科技本质,将有助于行业更健康地发展与创新。