星系团作为宇宙中最大规模的引力束缚结构,由数千个星系通过引力相互作用汇聚而成。它们的形成过程往往伴随着星系团与亚团的合并,这一过程不仅驱动星系演化,也为宇宙大尺度结构的形成提供了关键线索。最近,欧洲天文学家利用低频无线电阵列LOFAR,对一处独特的合并星系团CIZA J2242.8+5301进行了深入研究,这个星系团因其北部无线电辉光的特殊形态而被昵称为“香肠星系团”。此次研究聚焦于极低频段(45 MHz)的无线电波信号,为理解星系团中射电辉光的性质提供了宝贵的数据。传统的无线电观测多集中于百万赫兹以上的频率段,而低于100MHz的频率区间由于大气和设备技术限制,历来观测较少。然而,这一频率区域对揭示低能量宇宙射线电子尤为重要,因为它能反映出电荷粒子经历加速和衰变的细节。

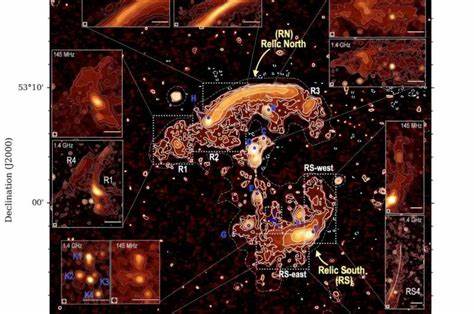

研究团队通过LOFAR低频带天线获取了香肠星系团的高分辨率图像,揭示了其无线电辉光结构的复杂性。香肠星系团拥有两个主要的无线电辉光区,分别位于星系团的北端和南端。北部辉光呈弧形,形似“香肠”,其投影线性尺寸约为720万光年×250万光年。南部辉光结构则较为不规则,扩展范围约为490万光年×170万光年。通过对45 MHz至144 MHz频率之间的谱指数地图分析,科学家们观察到辉光的谱指数从外缘向星系团中心明显变陡,这种变化蕴含着冲击波加速电子的能量损失过程。统计数据表明,北部辉光的整体谱指数约为−1.09,相应的马赫数为4.8,说明该处存在较强的冲击波。

南部辉光因其更陡峭的谱指数(大约−1.34),反映出较弱的冲击波,马赫数约为2.6。马赫数作为衡量冲击波强度的参数,其数值大小直接关系射电辐射的产生效率及电子能量分布。为了深入理解这些观测结果,研究团队构建了模型,模拟了北部辉光表面亮度的分布。模型结果显示,最符合实际观测的是一套低投影效应、磁场波动有限并且冲击波形状较为规整的情景。这为解析星系团内物理条件和动力学过程提供了重要线索,进一步验证了无线电辉光作为冲击波寿命及能量转换标志的科学理论。除了两个主要的辉光以外,观测还发现了星系团中存在多种头尾形态的扩散射电源,展示了复杂的射电脉冲与星系团大气的相互作用。

这些次级结构的发现,意味着星系团磁场及粒子加速机制远比之前想象的更加多样和复杂。星系团的形成和演化贯穿宇宙历史,它们是宇宙大尺度结构网的关键节点。通过低频无线电观测揭示的微观物理过程,不仅揭开星系团内高速冲击波的特性,还为宇宙中的高能电子和磁场分布提供了直接证据。LOFAR的低频探索代表了无线电天文研究的新高度,未来将进一步推动对星系团以及更遥远宇宙结构的深层认知。香肠星系团的最新低频数据不仅极大丰富了射电辉光的观测数据库,也促进了相关理论模型的完善和发展。天文学界期待通过持续的观测和跨波段联合研究,揭示更加全面的星系团演化动力学,助力宇宙学及粒子物理学的交叉突破。

正如本次研究所示,低频无线电观测正逐渐成为探索宇宙极端环境不可或缺的工具,未来技术的进步和观测计划的扩展将不断开拓人类对宇宙起源与演变的认知边界。