在当今社会,“正常”这一概念似乎无处不在。在日常生活中,我们常常用“正常”来描述人的行为、心理状态和生活方式。然而,这一看似简单明了的定义实际上却蕴含着复杂的社会和心理问题,对个体的发展和心理健康可能造成深远的影响。本文将探讨为何“正常”的定义可能是危险的,并对心理健康及社会接受度产生威胁。 首先,定义“正常”常常依赖于社会文化背景。某些文化可能会认为某些行为是正常的,而在另一些文化中,这些行为可能被视为异常。

例如,在某些传统文化中,男女之间的互动被严格限制,任何超出这些界限的行为可能被认为是“不正常”的。而在较为自由的文化中,相同的行为则可能受到欢迎或被视为正常。这样的对比表明,何为“正常”在很大程度上是相对的,而不是绝对的。因此,将某种文化标准强加于所有人,可能导致对个体的误解和排斥。 其次,社会对于“正常”的定义很容易滋生歧视和偏见。当某种行为或特征被标记为“异常”时,相关个体往往会受到社会的排斥和歧视。

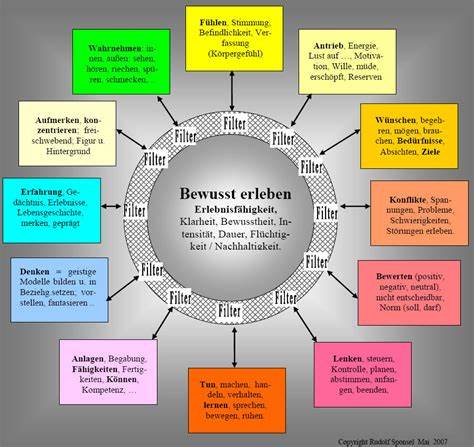

这种现象在心理健康领域尤为明显。例如,精神疾病患者常常被视为不正常,他们的行为和情感反应被认为与大众标准相悖。这种标签不仅会影响患者的自我认同,还可能导致他们在日常生活中的社会隔离。这种伤害性的标签化过程不仅影响患者的心理健康,还可能导致其更严重的社会后果。 另外,过于强调常态也可能阻碍个人的自我认同和发展。在心理学中,个体的认知和情感发展是持久且渐进的过程。

每个人都是独特的,拥有自己的经历、情感和思维方式。当个体被迫遵循某一“正常”的标准时,可能会导致压抑和内心冲突。这不仅会影响他们的自信心,还可能导致焦虑、抑郁等心理问题。 在教育领域,这一点表现得尤为明显。在学校中,很多教育体系往往通过标准化测试和评估来衡量学生的表现,并以此定义“正常”的学习行为。如果一个学生的学习方式或思维习惯与普遍标准不符,他们可能就会被视为“学习困难”或“不合格”。

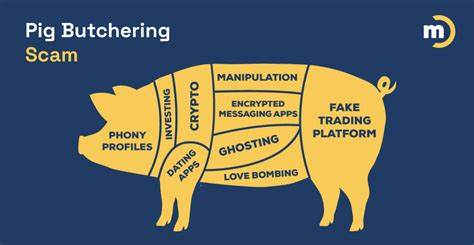

这种定义和分类方式不仅对学生造成了压力,也剥夺了他们多样化学习方式的机会。 此外,媒体在塑造社会对“正常”的看法方面也发挥着重要作用。很多时候,电影、电视和社交媒体展示的“正常”形象往往是基于高度理想化的标准。人们在不断地接触这些理想化的形象,可能会对自身的生活产生不切实际的期待。当个体发现自己无法达到这些标准时,便会感到沮丧和不满。这种心理上的失落感不仅影响个人的情绪健康,也会导致社会的不平等感。

值得注意的是,近年来对于“正常”这一概念的探讨正变得越来越重要。越来越多的心理学家与社会学家开始意识到,尊重个体差异、包容多元化的重要性。个体的心理健康不应仅仅通过符合社会标准来评判,而应更注重其自我认同和自我接纳。这一观点的转变促使社会开始更加重视心理健康教育与支持,鼓励各个层面的人们开放心态,接纳不同的生活方式与思维模式。 如何应对这一现象呢?首先,社会需要建立更加包容和开放的心理健康支持系统。在这一系统中,个体的差异性被理解和接受,而不仅仅是以“正常”与“异常”的二分法来评判。

其次,教育体系应当重视个体能力的多样性,鼓励学生们根据自己的兴趣和特点发展,而不是一味追求统一标准的接受。此外,媒体应当承担起社会责任,传播更为多元与真实的形象,营造一个更加包容的文化氛围。 总的来看,定义“正常”的危险在于它可能导致个体内心的挣扎和社会的不公平,而只有尊重多样性、包容差异,才能真正促进社会的和谐与个体的心理健康。在未来,我们需要更加深入地思考何为正常,并努力为每一个人创造一个包容、多元的生活环境,以便他们能够健康、快乐地成长。