果蝇(Drosophila melanogaster)作为神经科学和行为学研究的重要模式生物,一直以来吸引着大量科学家的关注。果蝇体型微小但行为复杂,其神经系统控制的多样性和灵活性使得深入理解其运动机制成为科学界重要课题。近年来,全身物理仿真技术的兴起为研究果蝇的运动行为带来了革命性的突破。通过构建高度真实的三维生物力学模型,科学家们能够在计算机模拟环境中再现果蝇复杂的行走和飞行行为,从而揭示其神经控制机制背后的精妙之处。 果蝇运动行为的研究离不开对其身体结构的精细建模。全身物理仿真模型融入了果蝇的解剖学细节和关节自由度,模拟了它们翅膀、腿部以及身体各部分的运动特性。

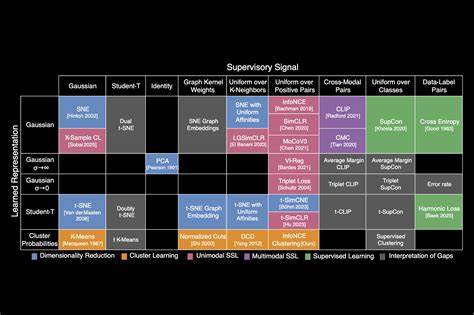

这种仿真不仅考虑了机械结构,还涵盖了包括空气动力学和粘附力等物理因素,确保模拟行为更加贴近现实。例如,在飞行模拟中,模型通过引入新的流体动力学模型,准确捕捉到翅膀震动产生的气流效应及其对飞行姿态和速度的影响。 在行走行为方面,模型同样精细模拟了腿部与地面接触时的摩擦力和粘附力,帮助解释果蝇如何在不同环境中调整步态和方向。仿真模型能够重现果蝇在复杂地形上的行走轨迹,模拟其速度和转向动作,甚至捕捉关键时刻腿部粘附器官的激活情况,为理解生物运动提供了宝贵数据。 除了机械模拟,研究团队还将数据驱动的强化学习方法引入模型控制中。借助端到端的学习算法,神经网络控制器能够学习如何根据高层次的指令,灵活地调节多关节运动,达到自然且高效的行走和飞行效果。

机器学习的介入不仅让仿真行为更加多样和真实,还促使模型具备了在复杂环境中自主适应的能力。 视觉感知与运动控制之间的关联,也是该仿真模型的重要拓展点。研究者设计了分层式控制结构,引入视觉传感器模拟果蝇对环境信息的捕捉能力。高层神经网络通过视觉输入,调度已经训练好的低级飞行控制器,实现了基于视觉感知的飞行任务。这一设计展示了如何将感觉输入与运动执行有效结合,帮助理解果蝇在自然环境中如何完成复杂导航和避障行为。 这一先进的全身物理仿真平台不仅为基础神经生物学研究提供了强大工具,也对机器人学产生了深远影响。

通过借鉴果蝇高效灵活的运动机制,工程师们可以设计更轻巧、高效的昆虫机器人,应用于环境监测、搜救等领域。此外,生物力学与神经控制的结合,为人工智能在运动控制领域开辟了新路径。 国际多团队合作推动了该项目的成功,汇聚了神经科学、生物工程、计算机科学和机器人学专家。研究成果发表后,受到学术界的广泛关注,相关视频演示了模型在模仿果蝇飞行转弯、规避动作及稳定巡航等行为上的优秀表现。 此外,研究人员还公开了包括三维几何模型、物理仿真框架和控制算法在内的开源工具,为全球研究者提供了共享平台,促进跨学科协作和创新。通过不断迭代和完善,该模型未来有望应用于广泛的生物运动学研究,助力揭示神经系统如何在物理实体内实现复杂行为生成。

总体而言,果蝇全身物理仿真技术代表了生物运动研究的前沿成果。通过结合精准的生物力学建模、先进的神经网络学习以及真实感极强的物理环境模拟,科学家们得以更全面地理解这一微小昆虫所展现的运动智慧。未来,随着计算能力提升和算法优化,这种仿真技术将在生物学、医学、机器人学等多个领域发挥更加重要的作用,为探索生命运动奥秘和开发智能自主系统提供坚实基础。