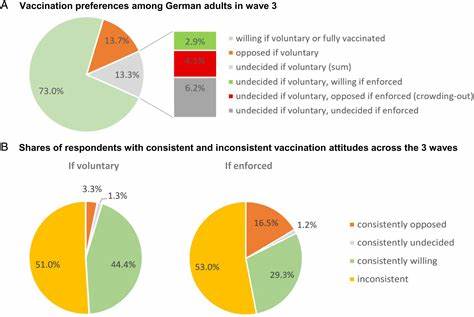

新冠疫情自2019年底爆发以来,全球范围内的防控措施与疫苗接种成为抗击疫情的核心手段。在推动疫苗接种的过程中,认知能力与健康政策展现出了关键性的作用,成为影响接种率和防疫效果的重要因素。随着疫苗技术的不断发展和普及,理解个体认知特征与政策设计之间的复杂互动,有助于制定更有效的公共卫生策略,实现快速且广泛的疫苗覆盖。 认知能力,通常指个体处理信息、解决问题和做出决策的能力,在疫苗接种行为中扮演着不可忽视的角色。具备较高认知能力的个体往往能够更准确理解疫苗相关的信息,评估疫苗的利弊,从而更愿意接种疫苗。这种理解不仅包括科学知识的掌握,还涉及对信息来源的辨别能力,特别是在当下信息泛滥且真假难辨的环境中显得尤为重要。

反之,认知能力较低的群体可能更易受到谣言和错误信息的干扰,产生疫苗犹豫,降低接种意愿。 健康政策的设计与实施直接影响疫苗接种的推广效果。有效的政策不仅需要科学合理的疫苗分配机制,还需结合不同群体的认知特征,采取针对性的宣传教育策略。例如,针对认知能力较低的群体,政策制定者可以通过简明易懂的语言、多样化的传播渠道以及社区基层力量的参与,增强疫苗信息的可理解性和信任度。同时,政策还应关注社会经济差异,减少接种的时间和经济障碍,提升疫苗接种的公平性和覆盖范围。 认知能力的差异在不同地区和文化背景中表现显著,这对全球疫苗推广策略提出了更高要求。

发展中国家在教育资源和信息传播方面常常面临挑战,部分人群的认知水平普遍较低,这使得单一的政策模式难以奏效。国际组织与政府合作,需结合当地实际情况,设计多层次、个性化的健康干预计划,确保疫苗信息的有效传递和接种动机的激发。 此外,认知能力不仅影响个体的接种意愿,还对群体的健康行为模式产生深远影响。高认知能力人群往往更倾向于遵守防疫措施,如佩戴口罩、保持社交距离等,这些行为共同促进疫苗防护效果的最大化。在疫情反复和新变种病毒出现的当下,这种综合行为的作用显得尤为关键。 面对新冠病毒的挑战,科技发展提供了新的工具支持公众健康。

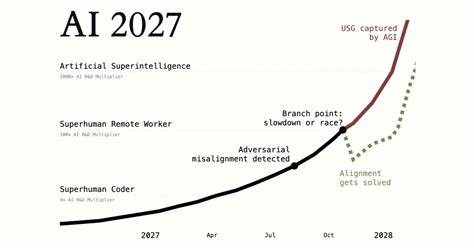

包括人工智能在内的现代技术可以帮助分析大规模数据,识别不同认知群体的需求和行为特征,进而优化健康政策。例如,通过社交媒体数据监测疫苗谣言传播趋势,及时调整宣传策略,提高信息传播的精准度和覆盖率。这种技术与认知科学、政策研究的融合,为疫苗接种工作提供了强有力的智力支持。 总结来看,认知能力与健康政策是推动新冠疫苗接种的重要双轮。认知能力决定了个体对疫苗信息的理解与反应,健康政策则负责创造支持环境和公平的接种机会。两者相辅相成,共同影响着疫苗接种的动态过程。

未来的公共卫生策略应更加重视认知因素的研究,结合社会经济现实,制定灵活且具有包容性的政策措施,才能有效提升全球疫苗接种率,筑牢疫情防控的免疫屏障。通过持续的科学探索与政策创新,人类有望更好地驾驭复杂的健康挑战,实现公共卫生的长远可持续发展。