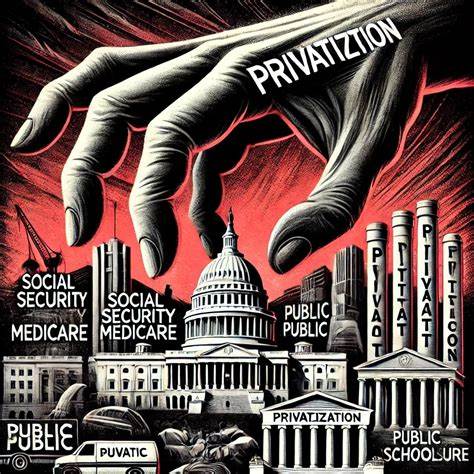

社会保障私有化作为一项备受争议的政策提案,近年来在公共政策和财经界引发了热烈讨论。所谓社保私有化,指的是将现有的社会保障体系转变为一种允许个人将部分缴纳的社会保障税款投资于私人账户的模式。虽然这一改革方案初衷是给予个人更多控制权和潜在收益机会,但专家们普遍担忧这一变革可能引发的多重问题,尤其是在经济波动、社会平等等方面的负面影响。 传统的社会保障体系通过统一缴纳和集中管理,为退休人员提供稳定且可预期的收入保障,从根本上降低了个体因市场风险而陷入经济困境的可能。然而,私有化后,退休金不再是固定的收益,而是完全取决于个人投资的市场表现与决策能力。这种转变意味着投保人将直接面对资本市场的波动性和不确定性。

一旦遇到市场低迷甚至熊市,缺乏投资经验的退休者极易被恐慌情绪驱使,从而在错误的时机出售资产,导致实际收益大幅缩水,最终影响退休生活的经济安全。 此外,社会保障私有化也加剧了社会经济阶层之间的分化。财富较为雄厚的群体通常拥有更多的金融知识、资源以及专业顾问服务,能够有效分散风险,选择优质投资标的,最终获得较为丰厚的回报。反观低收入者或金融素养较低的群体,他们在理解投资产品、风险管理以及长期规划方面存在明显短板,且难以承担多样化投资的成本。这种情况下,私有化改革容易使得财务能力较弱者的退休储蓄缩水,拉大不同阶层之间的退休保障差距,带来更深层次的社会不公。 特别值得关注的是,特殊群体如单亲家庭或主要照顾者,他们因责任巨大需要频繁暂停工作或者减少工时,难以持续稳定缴纳养老资金,私有化后这些群体的经济安全将更容易遭受冲击。

缺乏持续缴纳资金和投资积累,他们退休时面临资金不足的风险大大增加,对社会整体的安全网形成挑战。 现行社会保障体系存在的不足,比如财政压力和未来可持续性问题,不容忽视。然而,私有化方案带来的市场风险和社会不平等问题,不仅没有解决根本矛盾,反而可能使退休收入更加不稳定。专家普遍强调,应综合考虑保障基础收益、提高系统效率与风险管理等多方因素,推动渐进式改革而非激进的私有化转型。 总之,社保私有化看似赋予个人更多的选择权和潜在收益空间,但实际上隐藏着许多复杂且深远的经济和社会问题。市场波动带来的不确定性,金融知识差异导致的收益不公,特殊群体的弱势境地,均提醒我们必须谨慎审视这一改革路径。

保障每一位公民的基本生活安全和社会公平,依然是社会政策设计的核心目标。只有在充分评估风险、完善配套保障措施的前提下,才能推动社会保障体系的健康转型,避免因私有化带来更大的社会不稳定因素。