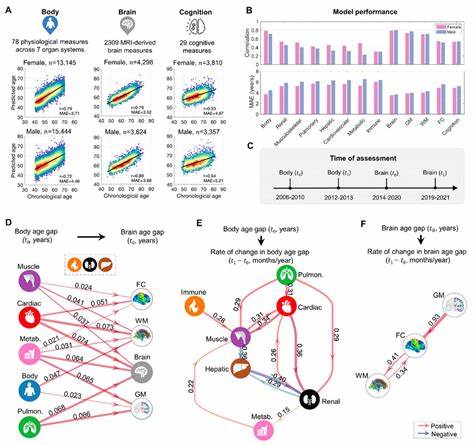

衰老是生命中不可避免的自然过程,但不同个体的衰老速度却存在显著差异,这成为生物学中的一个长期难解之谜。随着科技的进步和数据科学的发展,科学家们正在寻求更精准的方法来测量和预测人体的生物年龄,即身体机能和健康状态相对于实际年龄的真是状态差异。最新研究开发出一种基于多项生理参数的数学模型,实现了对人体生物年龄的高精度预测,为理解衰老机制和制定健康干预提供了全新工具。人体的生物年龄不像简单的出生到当前时间的计算,更接近于身体各大器官和系统实际的功能状态综合表现。血压、肺功能、肌肉力量、反应速度等均是重要的衡量指标,这些指标共同反映了心肺功能、神经系统以及代谢状态的变化。新的数学模型基于英国生物样本库(UK Biobank)提供的近50万人的详细生理数据,涵盖了超过3000项健康相关参数。

这庞大的数据库不仅数量庞大,且采样涵盖多器官系统功能,因此极具代表性和科学价值。通过对121项与年龄密切相关的生理特征进行分析,研究人员构建了模型来预测个体的实际生理状态的年龄,进一步计算出生物年龄与实际年龄的差异。模型的精确度令人瞩目,女性的预测误差约为4.8岁,男性约为5.1岁。更重要的是,生物年龄与多项关键健康指标密切相关,生物年龄明显低于实际年龄的人群展现出更低的未来死亡率及更长的祖父母寿命,证明了模型的生物学有效性。在死亡风险预测方面,传统的年龄评估往往忽视了个体的健康差异,而生物年龄模型能弥补这一不足。研究显示,生物年龄超出或低于实际年龄每一年,其对应的死亡风险变化几乎等同于实际年龄一年的风险变化,凸显了生物年龄在评估个体健康和寿命预测中的重要作用。

此外,通过对基因组范围的关联研究,该模型帮助揭示了影响人体衰老速度的遗传因素和环境因素。多个基因位点被鉴定,这些位点涉及刺激神经突触功能的基因,暗示神经系统在衰老中的关键作用,这一发现与多种动物模型的研究结果相呼应。值得关注的是,教育程度和社会经济状况是影响生物年龄的重要环境因素,尤其是教育的影响力显著超越了财富与住所位置。同时,生活方式因素如吸烟、饮酒类型、休闲活动亦对生物年龄有不同程度的调节作用。令人意外的是,频繁玩电脑游戏的个体表现出较年轻的生物年龄,这可能反映了神经认知活跃度或其他相关健康特征。数学模型的构建核心采用偏最小二乘回归(PLS)技术,通过将各项生理特征归一化处理,提取出九到十一个关键成分,有效整合了大规模变量间的相关性,获得对年龄的最优预测。

在数据处理方面,模型充分考虑了样本中因缺失数据导致的不确定性,使用智能插补法保证了样本的完整性和模型的稳定性。为防止模型过拟合,采用了十轮交叉验证,保证模型在未经训练的数据上依然保持良好表现。衰老是多系统协同退化的过程,模型发现多个器官系统特征对年龄预测均有显著贡献,突显出衰老的系统性特征。这种多系统综合的视角避免了过度依赖单一生理标志的局限,更全面地反映整体健康状况。群体中生理特征间的聚类分析帮助理解不同器官功能的相互影响,如心血管功能相关的收缩压与舒张压、肾功能相关的尿素氮和肌酐水平等具有高度相关性,这些信息对更新人类生理衰老知识和提出新的生物标志物具有重要意义。模型还能通过“集群剔除”策略分析特定识别的遗传变异对整体生物年龄的影响,辨别出既可能是疾病标志物,也可能是衰老驱动因子。

比如,编码胱抑素C的CST3基因虽是肾功能的生物标志物,但其遗传变异对整体衰老进程的贡献有限。相比之下,一些基因位点持续与生物年龄相关,显示其对人类衰老过程的根本影响。遗传分析估计生物年龄的遗传贡献约为10%左右,显示遗传和环境因素均在衰老中扮演重要角色。遗传变异与父母寿命的关联进一步验证了生物年龄模型的科学性和预测力。结合遗传信息与生理数据可以为精准医疗和个性化健康管理提供支持。基于该模型,未来临床实践可利用少量但关键的生理指标来定期监测个体的生物年龄变化,评估干预效果并制定健康计划。

这为衰老相关疾病的早期发现和治疗方案评估开拓了新途径。此外,该模型为抗衰老药物开发和疗效评价提供了科学依据,有望加速健康寿命的延长。虽然该研究基于横断面数据,存在一定的历史和文化背景影响(即“队列效应”),但利用严格的统计校正方法和纵向验证,模型依然展现出高度的稳定性和实用价值。结合未来多时点数据采集与更广泛人群样本,可进一步提升模型的普适性和预测力。总之,基于多系统生理指标的数学模型不仅高度精准地反映个体的生理衰老状态,也为揭示影响衰老的遗传与环境因子提供全新视角。随着该领域研究的深化,预计将促进衰老生物学的发展和精准健康管理模式的创新,最终助力实现延长健康寿命的目标。

。