硅谷,这个现代科技的中心,已经不仅仅是一个创新和创业的代名词。它逐渐演变成一个强大的游说机器,影响着政策、政治甚至社会的方方面面。在美国,硅谷的科技公司不仅在经济上占据着重要地位,还试图用它们的影响力塑造国家的方针政策,成为了“新的游说怪兽”。这个现象引发了广泛的关注和讨论,值得我们深入剖析。 在过去的十年里,科技公司如谷歌、脸书(Facebook)和亚马逊(Amazon)等,已经投入巨额资金进行游说,以确保它们的商业利益能够得到保护和促进。这些公司在影子中游走,而它们的游说活动则常常不为大众所熟知。

根据统计数据显示,仅在2020年,这些科技巨头的游说支出就超过了100亿美元。相比起传统的游说者,科技公司所展现的资源和组织能力可谓是前所未有。 硅谷的游说活动具有几个显著的特点。首先,科技公司不仅与政府官员建立了联系,还积极参与到法律层面的制定和修改当中。例如,近年来围绕数据隐私、网络安全和反垄断法等问题的讨论中,硅谷的科技公司频繁发声,试图引导立法走向对其有利的方向。这种利用经济实力影响政策的行为,逐渐受到社会各界的质疑。

其次,硅谷的游说者们往往拥有丰富而复杂的行业背景。他们中的许多人曾在政府内部工作过,熟悉政策制定的流程和关键人物。这不仅为科技公司提供了宝贵的内幕知识,也使得他们在游说过程中更加游刃有余。此外,硅谷还建立了强大的网络,通过个人关系和社交活动,与政策制定者保持良好的互动。这种互动不仅限于经济利益,有时甚至涉及政治捐款和公共关系活动。 再者,硅谷的游说不仅局限于美国本土,许多科技公司还将目光投向全球市场。

在欧洲,尤其是在GDPR(通用数据保护条例)等政策的影响下,科技公司不得不重新评估其数据处理和隐私保护的做法,以适应不断变化的法律环境。为了在全球范围内保持竞争力,硅谷的公司不惜在游说上花费重金,力求为自身利益争取更多的话语权。 然而,这种以利益为导向的游说行为也引发了道德和伦理的争议。许多人批评科技公司利用其经济实力来操控政策,忽视了公众利益。这种状况引发了一系列社会问题,包括收入不平等、隐私侵犯和数据安全等。特定的游说活动可能会导致政策的偏颇,削弱公共部门对科技行业的监管能力。

此外,科技公司在推动技术革新时,有时也会忽略潜在的社会影响,导致一些深层次的问题未被及时解决。 在这种背景下,政府部门和公众对科技公司游说行为的反思与讨论愈发重要。越来越多的人意识到,单靠公司自身的自律并不足以保障公众利益,各国政府亟需在政策和法律框架内加强对游说活动的监管。除了提高信息透明度,各国还应逐步建立更为严格的游说规范,以防止不当影响的出现。此外,公众也要提高对游说活动的认知,积极参与政策讨论,以确保自身的声音能够被听到。 有鉴于此,硅谷的游说现象呼唤着一场关于科技伦理和治理结构的深入探讨。

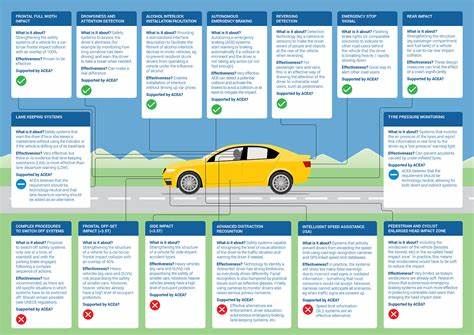

科技公司到底应承担怎样的社会责任?政府在面对强大的科技巨头时,如何能够保持公正和透明?这些问题需要政策制定者、企业和公众三方共同努力,寻找出路。 随着技术的不断进步,未来的游说活动必然会更加复杂。AI、大数据等新兴科技的应用,将为游说行业提供新的工具和手段,同时也带来了新的挑战。在这样的时代背景下,科技公司如何利用这些工具,同时不损害社会公共利益,将是一个考验其道德底线的重要问题。 最后,硅谷作为全球科技创新的前沿阵地,其游说活动既是机遇也是挑战。经济利益的驱动让科技公司不断寻求政策支持,然而,如何在商业与伦理之间寻求平衡,确保科技的进步造福于广泛的社会,是所有利益相关方必须共同面对的课题。

未来,只有在透明、公正且负责任的游说环境中,科技才能真正为社会的发展助力,而不是成为新的怪兽。