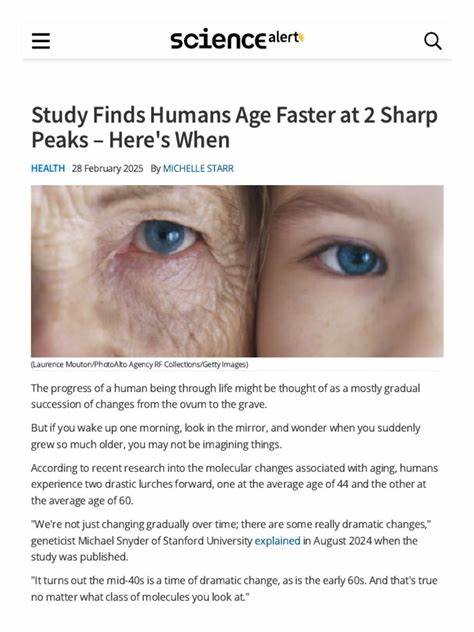

衰老,作为生命中不可逆转的自然过程,一直被视为缓慢且连续的变化。然而,最新的科学研究推翻了这一传统认知,揭示了人类衰老并非线性,而是在生命特定时间点出现显著的加速阶段。由斯坦福大学遗传学家迈克尔·斯奈德带领的团队通过长时间追踪108位成人的生物样本,成功描绘了人类衰老分子变化的详细图谱,揭示了两个关键的衰老跃迁期,分别位于平均年龄44岁和60岁左右。 该研究充分利用参与者近四年的生物样本收集,采集包括RNA、蛋白质、脂质以及肠道、皮肤、鼻腔和口腔微生物群的共计135,239种生物特征,共计超2460亿数据点,提供了极其丰富的数据基础支持分析。通过对这些数据的系统处理,研究团队发现约81%的分子指标在生命的这两个阶段发生了显著变化,且两次跃迁的分子变化谱略有不同,指向不同的生理和代谢机制。 中年期衰老加速阶段表现为脂质代谢、咖啡因及酒精代谢变化明显,同时心血管疾病相关分子以及皮肤和肌肉功能指标出现波动。

这一转折点通常关联女性的围绝经期生理变化,但研究发现男性在相同年龄段也经历类似生物分子的动力学变化,由此排除激素变化为唯一且主要因素。代谢学首席作者申晓涛指出,这表明尚有其他深层次机制在这一个人生阶段驱动了身体机能的显著变动,未来研究应当聚焦于这些潜在因素的识别和解析。 而60岁左右的第二次衰老跃迁则主要与碳水化合物代谢、免疫调节、肾功能衰退以及心血管疾病风险的攀升密切相关,同时皮肤与肌肉的功能退化也更加凸显。这一阶段的生物分子变化模式更为复杂,显示在生命晚期多系统器官开始同时进入衰退期的特征,暗示身体调控网络面临更大压力和失衡。 科学家们特别指出,衰老的非线性特征对于疾病风险的理解具有重要价值。例如,阿尔茨海默病和心血管疾病的风险并非稳步上升,而是在某些年龄段出现急剧增加,恰巧对应这两个衰老跃迁期。

这一发现为临床预防和治疗策略的精准制定提供了理论基础,干预时间窗的精准掌握可能有效延缓疾病发生或减轻症状。 除生物分子层面的揭示,研究还联结了多种模式生物中发现的衰老步进过程。果蝇、小鼠以及斑马鱼等物种均表现出类似的非连续衰老特征,提示这一机制具有进化保守性。跨物种分析或许能够帮助科学家们筛选出衰老过程中的关键调控因子,推动抗衰老干预措施的研发。 不过,研究团队也坦言目前在样本规模及年龄段覆盖上存在局限,仅关注了25至70岁的人群,尚未能覆盖儿童期和老年晚期的生物变化。因此,要构建更加完整的衰老图谱,需要未来扩大样本量,涵盖更广年龄段和多样化人群背景,精准揭示衰老动态的复杂性。

此外,多组分子指标联合分析也为未来衰老生物标志物的开发奠定基础。综合 RNA、蛋白质、脂质及微生物群等多维数据,可有助于建立更精细的衰老评估模型,为个体化健康管理注入科学动力。精准医疗的兴起正依赖此类多组学数据的深度挖掘,促使临床决策更加科学和高效。 从整体上看,这项研究突破了传统对衰老连续缓慢进程的认知,揭示人类生命中存在明显的“加速衰老跳跃”,这不仅加深我们对衰老生物学的理解,更为抗衰老医学的发展提供了宝贵线索。未来研究将围绕这些“关键期”展开,重点探索驱动因素和分子机制,力争实现衰老相关疾病的早期干预和有效延缓。 总结而言,人类衰老经历了两个显著的分子变化阶段,一个集中在中年44岁左右,另一个发生在60岁左右。

每一阶段都涉及多种代谢路径和器官功能的深刻变化,这些变化不仅影响身体健康,也决定了衰老疾病的发病风险。通过揭示这些非线性、跃进式的衰老模式,科学界得以开辟全新视角,面对人类健康与长寿的挑战提供更具针对性的策略和方法。在未来,结合更多样本和更丰富的分子数据,或将为构建个性化抗衰老方案打下坚实基础,帮助人们实现更加健康和有质量的长寿生活。