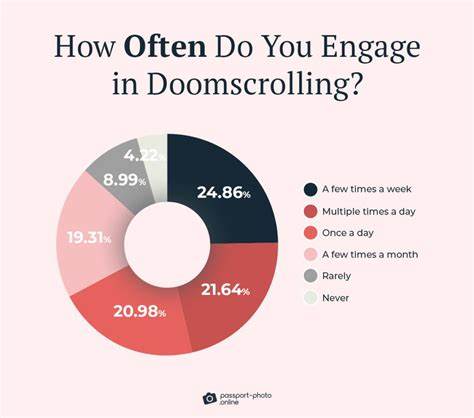

在信息爆炸的时代,越来越多的人发现自己陷入了一种被称为“末日滚动”的现象——不断地浏览负面新闻和悲观信息,尽管这样做会加重焦虑和压力,但却难以停止。为什么我们会被这种行为吸引?又该如何理解并摆脱这种心理困境?科学的研究为我们揭示了大脑中的秘密机制,以及我们在信息选择上的矛盾心理。 人类大脑中有一个被称为“价值系统”的神经网络,负责评估和选择行为的可能回报。在面对日常决策时,比如选择甜甜圈还是健康饮食,这个系统会根据即时奖励的吸引力做出回应。大脑倾向于追求能迅速带来满足感的奖励,而长远且抽象的目标通常难以激发足够的动力。这种设置源于进化压力,使人类优先考虑眼前的生存需求,但在现代社会复杂的生活节奏下,这个机制往往带来困扰。

末日滚动背后的核心问题就是大脑难以清晰地想象或感知长远而抽象的利好,因此倾向于追逐即时可获得的信息刺激。负面新闻往往具备强烈的情感冲击力,使相关的神经回路积极活动,提供“社交奖励”——比如对危险状况的警觉或与他人分享信息的紧迫感。正是这种持续的兴奋感让用户不断刷新手机屏幕,试图获取最新动态,哪怕知道这些内容会加剧自己的焦虑。 神经科学家通过脑成像技术,观察到当人们关注远距离、未来事件或者他人经历时,大脑活动表现出一种“陌生人”对待模式,内化的激励较低。换言之,我们对未来的自己或远处发生的事情缺乏共情和强烈的认同感,导致我们更难采取积极行动去追求长远目标或参与社会事务。相比之下,眼前的新闻更新、社交媒体点赞等即时反馈更能迅速激发大脑的奖赏机制,使人形成恶性循环。

此外,情绪状态如焦虑和压力会影响大脑价值系统的正常运转。当我们心情紧张或感受到威胁时,往往更加倾向于寻找负面信息,类似于一种“威胁监测”机制。这种行为本质上是为了帮助我们应对潜在风险,但在信息泛滥的环境下,这种反应变得过度和无效,使得我们陷入终日刷屏带来的焦虑泥潭。 在经历诸如社会动荡、健康危机等重大事件时,这种现象尤其明显。比如科学家福克教授在面临政府大幅削减科研预算时,感受到的无力和焦虑直接影响了她对信息的选择与处理,导致她在床上不停地刷新闻,难以将精力投入到积极的行动中。这表明即使是有深厚专业背景和明确长远目标的人,也会在感受到压力时被末日滚动吸引。

理解这些背后的科学机制后,我们可以采取一系列方法来打破这个循环。首先,需要有意识地识别自己的长远目标,将它们具体化、可量化,从而帮助大脑更清晰地计算其价值。将抽象的理想拆分成可达成的小步骤,每完成一个即获得即时的成就感,从而满足大脑追求即时奖励的需求。 其次,利用社交奖励的作用,通过与亲友分享进展,获得积极反馈,也有助于维持动力。同时,学会重构信息。并非所有新闻都必须全部消费,对信息进行有选择的过滤和批判性思考,可以减少负面刺激的积累,减轻焦虑。

建立健康的数字习惯也非常关键,比如限定每天查看新闻的时间段,避免睡前无节制刷屏,引入替代活动如阅读、运动或冥想,帮助大脑转移注意力,恢复自我控制力。 值得注意的是,社会层面的支持同样重要。政府和媒体应承担责任,传递更多建设性和可操作的信息,减少恐慌性和碎片化内容,促进公众心理健康。 总之,末日滚动不仅仅是个别人的问题,而是现代人类普遍面临的心理挑战。科学揭示了我们“大脑奖励系统”在信息选择中的局限,为我们理解和改善这一问题提供了宝贵的指导。通过调整决策方式、重构认知框架以及优化生活习惯,我们有望打破信息焦虑的怪圈,既能紧跟时代脉搏,又能守护内心的宁静与健康。

。