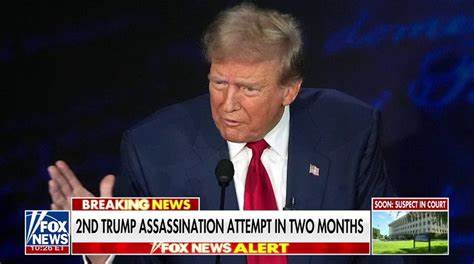

在当今的政治氛围中,言辞的力量越来越显得重要,尤其是在对领导人的描述方面。最近,《迈阿密先驱报》发表的一篇评论文章引起了广泛关注,文章探讨了将前总统特朗普描绘成法西斯主义者的潜在后果。这一话题不仅触及了政治对话的边界,也反映了当今社会对极端言辞的敏感性。 在文章中,作者认为,将特朗普标签化为“法西斯”使得他成为一个明显的攻击目标。这种描述不仅简单粗暴,同时也在一定程度上将政治敌对推向了极端化。法西斯主义这个词在历史上承担了极其沉重的负担,常常与极端暴力与压迫相联系。

当我们使用这样的标签时,是否意识到我们可能在无意中为一些极端行为提供了合理化的依据? 在社交媒体的推动下,政治言辞变得越来越激烈,尤其是在美国,两极分化的现象愈演愈烈。支持特朗普的人和反对他的人之间的对立已至白热化。而“法西斯”这个词,被用作反对特朗普的武器,已成为一种常见的策略。然而,这样的做法是否真的有助于改善政治环境,还是在加剧仇恨,继而可能导致暴力呢? 回顾历史,我们会发现,带有极端色彩的政治语言常常导致不可逆转的后果。在20世纪初,法西斯主义抬头的时期,极端的政治言辞和对立在欧洲大陆造成了惨重的代价。历史告诉我们,过于激进的政治标签可能会为不理性的行为埋下伏笔。

如今,当一些公众人物毫无顾忌地使用“法西斯”一词时,他们是否意识到这样的做法可能引发的连锁反应? 值得一提的是,特朗普本人的政治生涯本就充满争议。他的言论与政策引发了许多人的不满,甚至愤怒。然而,这并不意味着我们可以肆意使用“法西斯”这一历史沉重的标签。在合理批评的基础上,保持理智与冷静,才是解决分歧的良策。 此外,文章也提到了媒体在这种极端政治语言传播中发挥的作用。现代媒体,尤其是社交媒体,给了普通公众发声的渠道,但同时也放大了错误信息和情绪化言辞的传播。

当一个言论被广泛传播后,持不同观点的人可能会感到被迫采取极端立场。这样一来,理性的讨论平台逐渐消失,代替它的是对立和紧张。 在这样的背景下,如何避免将政治讨论变为暴力对抗的温床呢?首先,媒体和公众人物应确保自己使用的语言准确且负责任。用词应谨慎,避免将对手的观点妖魔化。相反,我们应该努力推动更为理性和平和的对话氛围,鼓励各种观点之间的交流与理解。 其次,作为公众,我们也需要培养对媒体信息的批判性思维。

面对充斥网络的各种信息,我们应当具备甄别与思考的能力,避免轻易被情绪化的言辞所左右。许多言辞虽然可以迅速引起共鸣,但往往掩盖了更复杂的现实。 最后,鼓励多元化的声音与意见也非常重要。在一个多元化的社会中,面对不同意见的包容与理解是促进社会和谐的基础。无论是支持特朗普还是反对他的人,都应该拥有表达自己看法的空间,而不是被贴上极端标签。 结束语中,文章总结道,对于特朗普的评价不能仅仅局限于标签化。

我们需要开诚布公地讨论不同的政治观点,在保持自身信念的同时,也要尊重他人的合法表达。通过理性的对话,我们可以一起创造一个更为和谐的政治环境,而不是让极端化的言辞引导社会走向危险的边缘。通过这种方式,我们或许能够在时代的纷争中找到一条通向理解与共融的道路。