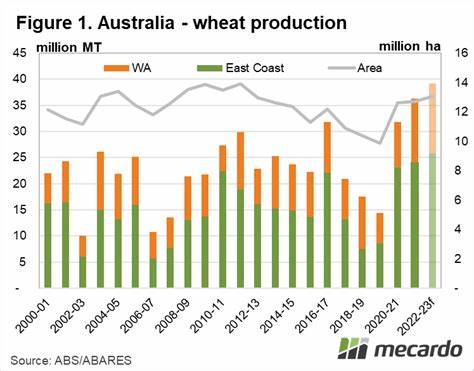

澳大利亚作为世界上最为干旱的有人居住大陆,其小麦种植面临严峻的自然环境挑战。然而,令人瞩目的是,澳大利亚农民和科研人员通过不断创新的农业管理技术和科学研究,成功实现了农业产量的稳步提升,成为全球小麦生产效率提升的典范。在过去四十年间,澳大利亚每年小麦产量增长约1500万吨,这一增量相当于全球小麦贸易量的7%,甚至超过了英国的年度小麦总产量。如此成绩不仅体现了澳大利亚农业的适应力,也为全球粮食供应稳定提供了坚实基础。 澳大利亚小麦产量提升的核心驱动力主要包括水资源利用效率的显著提高、土壤结构的创新改良以及抗逆性的种子技术进步。西澳大利亚是澳洲主要小麦出口地区,其降雨量过去三十年减少了约20%,但当地农民通过采用精准种植时间、深层土壤破碎和土壤酸化处理等先进技术,使得粮食产量实现突破。

相比过去,每毫米降雨的小麦产量提升了近三倍,从上世纪八十年代的3.3公斤提升至2024年的9.3公斤左右。 水资源的稀缺在澳大利亚农业中始终是一大挑战。由于降雨量减少且更加集中于非生长季节,传统种植方法已无法满足作物的生长需求。小麦的最佳生长期多集中在冬季和春季,农民们通过提前播种时间,让种植活动延展至较早的四月中旬,借助冬春季节的剩余水分,最大化小麦生长周期,避开夏季高温带来的灌溉蒸发损失。此外,减少栽培中的土壤翻耕,采用免耕技术减少水分蒸发及土壤侵蚀,进一步优化了水资源的利用。 土壤改良方面,澳大利亚农民深入挖掘土壤结构的潜力。

澳洲许多农业土壤如同“沙滩沙”,贫瘠而缺乏养分,且呈现水分排斥性。为此,采用了深翻技术,如“深犁”和“旋耕”等大型农业机械,能够穿透紧实的土壤底层,促进水分渗透和根系深度生长。深犁往往需要超强马力的拖拉机才能驱动,但其带来的产量增益达到36%至50%。同时,添加石灰粉以中和酸性土壤,并引入有机物料和矿物质如粘土、石膏等进一步改良土质,帮助土壤提升蓄水和养分保持能力,打造适合作物持续生长的理想“人造土壤”。 在种子技术领域,澳大利亚的小麦育种公司如InterGrain,推出了专门适应干旱和高温环境的新品种。通过基因改良,提高麦穗的抗逆性和水分利用效率,新一代种子具备更长的胚轴保护套,使得种子可以埋入更深的土壤层中利用地下的残余水分进行萌发,从而提升发芽率和最终产量。

未来五年内,预计这些创新品种将广泛推广,帮助进一步缩小理论最优产量与实际产量之间的差距。 农作物轮作也是提高土壤质量和控制病虫害的重要措施。澳大利亚农民增加了油菜和羽扇豆等作物的种植面积,既改善了土壤结构,又减少了小麦病害的风险。油菜种植面积从一九八九年的五万公顷,跃升到如今的三百五十万公顷,为农业生产提供了新的活力。合理的轮作不仅增加了土地的生物多样性,还助力更可持续的耕作方式发展。 这种种技术提升,都得益于澳大利亚独特且高效的农业科研体系。

政府、科研机构与农民之间紧密合作,通过收取粮食收入的1%作为研发基金支持创新,确保科研成果能够迅速应用于实际生产中。该体制有效避免了单纯科学研究或短期农民利益诉求的极端倾斜,使澳大利亚农业保持持续改进和创新的动力。相比加拿大和欧洲的分散研发模式,澳洲的研究与应用结合更为紧密,极大地释放了科研对农业效率的推动作用。 除了技术与管理创新,澳大利亚农民高度的自主与自律也助推了这一进步。由于政府对农业补贴较少,农民们更多依靠自身努力和市场驱动来提升生产效率和盈利能力。这种环境激励了创新尝试和资源优化配置,而不是依赖政府保护,使农业生产更具韧性和活力。

然而,澳大利亚小麦产量的提升也面临着不可忽视的限制。全球气候变暖趋势显著加剧了干旱和高温对农业的影响。研究表明,1990年至2015年间,气温升高和降水减少已使澳洲小麦最高产量水平降低约27%。此外,过度依赖化肥和除草剂带来的环境问题也逐渐显现,部分杂草出现了抗药性,土壤生态系统发生了扰动。如何在保持产量增长的同时,实现环境可持续发展,成为下一阶段的关键课题。 展望未来,澳大利亚在小麦生产力方面仍具备较大提升空间。

通过不断优化育种技术、加大土壤改良力度、合理调整种植结构,以及提升数字农业与精准农艺技术的应用,产量潜力预计可进一步提升到每毫米降雨30公斤甚至更高。同时,全球干旱地区包括加拿大、印度、非洲部分地区等对澳大利亚经验的兴趣不断增加,澳洲这一农业创新之路也为全球在面对气候逆境时保障粮食安全提供了宝贵范例。 总结而言,澳大利亚小麦生产力的飞跃,不仅代表了农业技术与科学研究的力量,还反映了农民面对气候变化所展现出的适应和创新能力。在全球气候愈发严峻的背景下,澳大利亚这一旷古干燥土地上的农业奇迹,为全球粮食安全和农业可持续发展带来了深远启示。