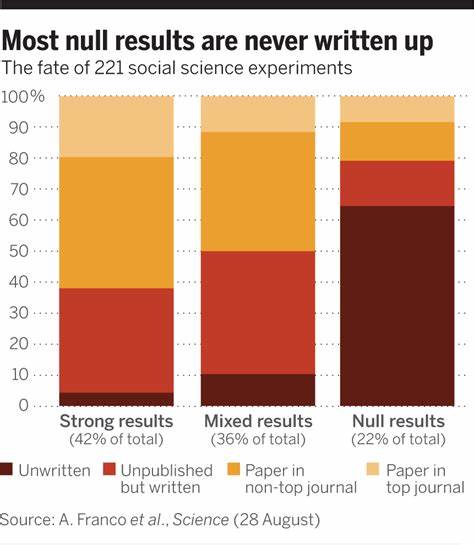

在科学研究领域,科研人员通常会遇到各种实验结果,其中包括那些没有达到预期效果或未发现显著数据的“零结果”。这些零结果,尽管未能显著推动科研结论,但却承载着丰厚的信息价值,能够帮助科学家避免重复无效尝试,促进科研资源的合理利用以及推动科学方法的不断完善。然而,现实情况是,科学家们往往难以将这些零结果顺利发表,导致宝贵的数据沉寂于实验室档案中,未能为学术界所共享。这种现象已经引起了广泛关注,探讨其内在原因和解决方案成为学术界的重要课题。科研人员普遍认同零结果的价值,他们认为这些结果是科学真相的组成部分,也是研究过程中不可或缺的环节。零结果能够帮助揭示假设的局限、避免重复浪费时间和资金、验证研究的严谨性,最终推动科学知识体系的完善。

然而,面对发表零结果的诸多壁垒,许多科研人员感到无奈。零结果的发表难题,首要源自学术期刊对“显著性成果”的偏好。多数高影响力期刊更愿意接受能够展示积极发现的论文,因为这类研究通常更易吸引关注和引用,提升期刊影响因子。在这一评价体系的驱动下,零结果显得“无足轻重”,难以占据有限的发表席位。此外,科研评价体系中,科研成果数量和影响力通常直接影响学者的职业前景和资助机会。发表零结果可能不会带来显著的学术声誉提升,甚至因被视为“失败”而造成负面影响,导致科研人员出于谨慎选择避免公开此类结果。

还有一种广泛存在的担忧是零结果可能对研究者的声誉造成影响。担心被同行质疑研究能力或科学严谨性,许多学者选择不将零结果展示于公众面前,这种心态进一步削弱了零结果的传播动力。面对这些挑战,学术界和科研机构开始寻求改变路径。首先,部分期刊逐渐设立专门接受零结果研究的栏目或开设独立期刊,鼓励零结果的发表。这一举措为科研人员提供了更合适的平台,减轻了选择发表零结果的心理负担。其次,有关科研评价体系的改革呼声日益高涨。

越来越多声音主张摆脱单纯依赖发表数量和影响因子的评价方式,将研究过程中的严谨性、透明度和数据共享纳入考量范围,打造更公正全面的科研环境。在资金支持方面,资助机构也被建议提供专项基金支持零结果的公开和数据共享,激励科研人员勇于分享完整研究过程,不仅仅是“成功故事”。除此之外,科研社区内的文化氛围建设同样关键。倡导容忍实验失败和数据多样性的理念,促进科研人员之间坦诚交流经验和教训,有助于塑造更加开放和包容的科研文化,缓解零结果发表的心理障碍。先进的信息技术和开放科学运动的发展也为零结果的传播注入了新的动力。科研数据仓库、预印本平台和开放获取资源为零结果提供了便捷的发布渠道,使更多未被传统期刊收录的数据得以被科研界共享与利用。

同时,随着数据科学和人工智能技术的进步,科学家能够更好地挖掘和分析零结果背后的潜在信息,从而转化为新的研究方向和创新点。总结来看,零结果在科学研究体系中拥有不可忽视的价值,是科研诚信和全面理解科学现象的重要保障。尽管当前发表壁垒依然存在,但逐步的制度改革、文化变革和技术进步为零结果的推广和认知水平提升开辟了广阔空间。未来,要实现零结果的广泛传播,需要学术界、科研机构、期刊编辑和资助方的共同努力,重塑评价标准,建立多元化的发表平台,营造支持包容的科研氛围。唯有如此,科学探索才能更加真实、公正、有效,推动人类知识不断向前发展。