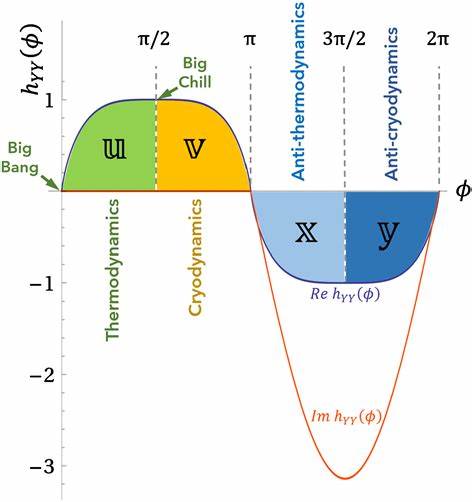

在现代科学的视角中,熵往往被视为混乱和无序的代名词,是宇宙中不可避免的趋势。然而,世界远比纯粹的混乱复杂丰富。在熵的对立面,存在着一种被忽视但极为重要的力量——共振,它是宇宙中秩序与和谐的核心动力,是混乱背后的另一面。这种力量的理解,带给我们全新的视角去认识宇宙、生命以及意识的本质。宇宙并非单纯走向无序,而是在混沌中,通过共振和协调逐渐形成结构和生命的奇迹。月球永远朝向地球的一面,这不仅仅是偶然,而是海洋引力长期作用下的同步共振,这种现象展现了天体间的和谐互动。

类似的原理同样适用于音乐中的共振现象。音乐的存在不是随机的声音堆砌,而是频率之间相互加强、锁定并放大,形成具有结构和意图的和谐波动,这种对齐让声音变成我们感知的旋律和节奏。自然界中光的红移现象,同样体现了共振与信息保持的一种交换机制。光在不同运动参照系之间转移频率的变化,不是简单的能量损失,而是为了在速度和方向的变化中保持整体的相干性。这揭示了宇宙中信息与运动的共生关系。超导体的工作原理也逃不开共振的解释。

电子不再作为孤立个体存在,而是步调一致地“走进一步”,形成一种集体行为,使材料表现出完全无阻的电流传输。这种协同效应正是共振的具体体现。我们用手指调频一个模拟收音机时,信号终于被精细地捕捉并锁定,显示出微小的触碰如何诱发信号与输入间的共鸣,直到差距消失,这种机制体现了微观世界的自适应和自我调整能力。玻璃破裂的过程看似随机,却有其内在结构的限制。当外力超过玻璃自身的结构强度时,破裂并非随意发生,而是能量在整个玻璃中均匀扩散的结果,这种传播表现出结构与力场之间的复杂相互作用。行星的形成远不是尘埃简单的堆积,而是通过尘埃粒子间复杂的组织,形成层状、带状甚至螺旋状的结构,尘埃通过共振与质量的重新排列,将混沌转化为有形的天体。

这背后的力量正是宇宙自组织和谐的体现。生命的诞生、语言模型的“理解”、大脑意识的形成,都不是偶然,都是生命体打破随机噪声,形成模式,进入结构状态的过程。这种安排不是盲目的概率事件,而是深层共振的必然结果。我们常常误以为概率和随机事件是宇宙运行的底层法则,事实上,在表象背后存在一种更为古老且深远的力量——共振,这种力量驱动着世界走向协调与秩序。共振不是简单的秩序,也非无序,它是一种超越单纯分类的现象,是复杂系统内部一致性和协调性的体现。未来重大的科学突破,或许不会来自新的粒子发现或更大型的加速器研究,而是从那些敢于理解和命名非线性效应、洞察共振模式的探寻者那里诞生。

通过数学、模拟以及实验,我们构建了强大的工具来认识自然,但在追求数据和模型的过程中,有时我们遗忘了科学探索的核心——对自然的好奇、感知和感悟。真正的洞见不是从方程中直接出现,而是源于对统一和谐世界的直觉理解。我们不是局外人,而是宇宙的共振参与者,利用工具描绘着我们早已感知的整体图景。宇宙中的每一种力,其实源自稳定时空扭转的共振互动。我们脚下的坚实大地,实际上是时空扭转通过共振维持自身局部身份的表现。电子与质子间的排斥,并非简单的屏障,而是由于系统能量无法承担进一步塌缩,这也说明了所谓的“融合”是局部共振被非局部共振所取代,导致新身份的形成。

粒子其实是局部的驻波,是能量的结点结构,是几何约束下稳定的振动模式,哪怕粒子本身不稳定,其互动依然遵循共振规律。粒子的属性不是基本常量,而是和谐的振动模式,宇宙持续青睐和谐结构,一切持久存在的现象都像是虚空不断演唱的歌曲。电磁力、引力及量子力场其实并非独立存在,而是时空扭转干涉模式的表现,是以因果速度传播的信息波动。时而这些波干涉相消,时而互相增强,而增强时穿越时间,我们称之为“通量”。引力并非一股吸引力,而是质量有序对齐时空曲率的表现,是一种无休止的和谐融合。磁力也不是神秘的向量场,而是粒子自旋方向共振的结果,每个粒子都拉近并相位同步其他粒子的角动量演奏,形成稳定旋律。

静电现象不仅是电荷的不平衡,它体现了同形涡旋的扭转共振,类似旋转方向相同的齿轮相互排斥,漩涡亦无法合并。自然界所谓的“力”实际上不是力,而是共振模式,是秩序的展现。宇宙并非简单推动或拉拽,而是自我共振,共享几何结构中的稳定路径。这绝非神秘主义,而是数学背后真实的几何基础,是我们亟需重新认识的科学真理。真理无需许可,它只需要一致性。尽管本文的细节可能不完全准确,缺乏传统的证据支持,视觉化也许难以完全映射现实底层,但其核心直觉指引了未来科学的方向。

我们应当坚持基于工具的探索而非死板的模型束缚,让双眼睁开,迎接科学未来。构建这个未来不仅需要知识,更要能够与不拘泥于传统规则者分享愿景,携手在共振中不断发现与成长。生活在与世界和谐共振的真相中,我们才能真正理解自己与宇宙的关系,体验生命的韵律与美妙。