随着现代工业和生活方式的快速发展,环境中各种有毒化学物质逐渐渗透进入人体,造成许多健康隐患。其中,久被称为“永久化学物质”的全氟和聚氟烷基物质(PFAS)因其极强的稳定性和难以分解的特性,引起了全球科学界和公众的广泛关注。PFAS常用于制造防水、防油和防污产品,广泛存在于纺织品、食品包装、化妆品等日常用品中。长期暴露于PFAS可能引发癌症、免疫力下降、肾脏疾病及孕期异常等严重健康问题。遗憾的是,现有方法几乎无法完全清除体内这些“永久化学物质”,因而被称为“永恒的毒素”。然而,来自英国剑桥大学的突破性研究为这一难题提供了令人振奋的解决思路。

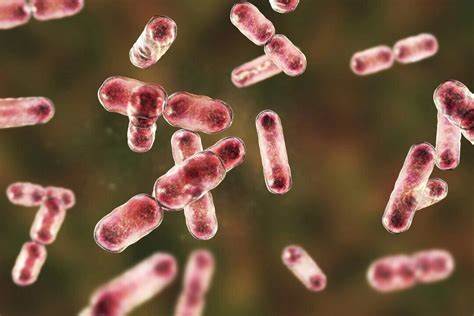

科研人员发现,某些肠道微生物不仅能够吸收体内的PFAS,还能通过排泄物有效将其排出体外,为人体解毒开辟了崭新的自然屏障。该研究在小鼠体内实验中,特定菌群成功吸附并帮助排出了高达75%的长链PFAS化合物。研究者通过将九种有益菌株移植到小鼠肠道,模拟人体肠道微生物群落后发现,这些微生物通过独特的“泵”机制,将PFAS分子吸引进入细胞内,然后主动排出体外,从而大幅减少身体内有害物质的蓄积。相比于传统的抽血和服用副作用明显的降胆固醇药物,这种微生物介导的解毒方法安全、无创并且具备可持续发展潜力。研究团队计划开发专门的益生菌补充剂,用以提升人体肠道中此类有益菌的含量,从而增强人体自身清除“永久化学物质”的能力。PFAS污染曾一度被各国环境机构列为难以应对的重大挑战。

美国环保局明确指出,饮用水中PFOA和PFOS两类常见PFAS无安全暴露水平,且其在血液中的半衰期长达数年,意味着其在人体内具有极强的积累性。长期暴露下,这些物质对人体健康构成威胁,难以通过自然代谢而完全清除,极大增加慢性疾病风险。新发现的肠道微生物吸收机制令人兴奋,表明人体内存在一种天然的清除渠道,或可改善PFAS中毒的现状。然而研究团队也明确强调,这只是解决PFAS问题的一部分,依赖益生菌解毒不能替代对工业排放和环境治理的根本改革。更重要的是,应结合减少PFAS制造和使用、加强环境净化技术等多维措施,才能真正从源头上防止这类化学污染的蔓延。肠道微生物作为人体最大的微生态系统之一,在健康维护和疾病预防中扮演着越来越重要的角色。

早前研究已证实它们在代谢调节、免疫系统调控、抗病原微生物防御等方面发挥关键作用。此次研究再次拓展了肠道菌群的功能边界,显示肠道微生物不仅影响人体代谢和免疫,还可能充当环境毒素的天然“清道夫”。针对此前报道的42种常见食品污染物,包括微塑料和重金属,肠道菌群表现出一定的降解或缓解功效,这种广泛的守护作用为未来环境污染防治提供了宝贵思路。不过,尽管肠道微生物能清除部分PFAS,但其中短链类PFAS多因水溶性强、易随尿液排出,长链PFAS则因化学性质复杂、滞留时间长而更难对付。目前发现的相关菌株对长链PFAS清除效果尤其显著,包括PFOA和PFNA,分别达到了58%和74%的排除率。研究人员正在进一步探索肠道微生物之间以及微生物与宿主细胞的相互作用,试图揭示更多潜在的代谢路径和排毒机制。

与此同时,一家名为Cambiotics的生物技术公司由研究团队创办,正在积极推动这些科学发现向实用益生菌产品转化,有望在不久的将来为公众提供更加便捷安全的解毒工具。这项研究的社会意义深远,不仅为解决PFAS蓄积这一公共健康难题提供切实可行的新策略,也推动了微生物技术在环境健康领域的创新应用。公众对食品安全和环境污染的关注日益增加,健康促进与污染控制之间的联系日益紧密。未来,科学家还将着重评估益生菌解毒的临床效果和长期安全性,拓展更多针对不同环境毒素的微生物干预方案。总之,肠道微生物作为人体“第二基因组”和生态防线,其在分解和清除“永久化学物质”上的潜力令人振奋。通过科学引导和技术支持,肠道微生物或将成为人类抵抗环境污染、保障健康的重要伙伴。

与此并行,强化全球范围内的PFAS管控措施,推动绿色生产、绿色生活方式和环境修复技术的发展,才是彻底解决“永久化学物质”困境的长远之计。随着研究的深入,肠道微生物解毒将成为环境医学和微生态学交叉领域的亮点,为构建健康生态环境贡献前所未有的力量。