随着区块链技术和去中心化应用(DeFi)生态的快速发展,Web3世界正在逐渐成为数字经济的重要组成部分。然而,伴随着资本流入的同时,安全隐患也逐渐暴露,尤其是在多重签名钱包(multisig wallet)管理方面的漏洞,成为2025年上半年造成重大资产损失的主因。据安全公司Hacken披露,2025年上半年,Web3领域共计损失超过31亿美元,其中超过20亿美元直接源自多重签名钱包的安全失误。多重签名钱包因其内置的多方签名机制,原本被视为提升资产安全性的利器,要求多个授权者同时批准交易后方可执行,从而在理论上大幅降低单点故障和恶意攻击风险。然而,这一机制并非无懈可击。攻击者利用用户界面篡改(UI tampering)和签名者管理混乱,成功绕过了多重签名的安全防线。

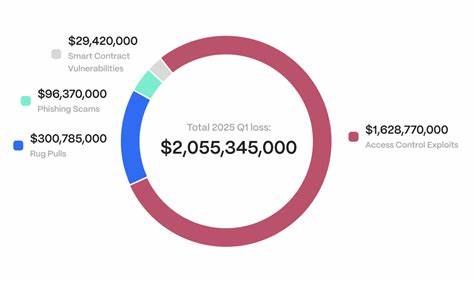

2025年第一季度,知名中心化交易所Bybit爆发了总价值约14.6亿美元的安全漏洞,直接导火索就是多重签名钱包前端被篡改,欺骗了授权签名者执行恶意交易。此类事件已连续三个季度成为单一最大金额的黑客攻击来源,暴露出操作流程、界面安全以及签名者培训等多重环节的缺失。除了多重签名相关的攻击,社交工程和网络钓鱼手段依旧是黑客集团青睐的作案方式,上半年此类手段造成近1亿美元的资产流失。此外,所谓的“地毯式拉盘”诈骗行为导致约3亿美元的项目方资金被卷走。相较之下,智能合约漏洞虽然频频成为攻击点,但因整体安全审计技术与工具的提升,今年上半年其所占损失比例不足2%。例如,第二季度出现的价值2.23亿美元的Cetus溢出漏洞,虽然金额不菲,但仍无法与多重签名操作失误引发的大规模损失相比拟。

业界普遍认为,目前Web3安全的关键瓶颈仍然是访问控制与身份认证机制的脆弱性,超过80%的盗窃案例均因访问权限管理不善所致。Hacken安全团队建议,传统事后审计方式已无法应对日益复杂和快速的攻击场景,应转向实时、主动的运营防护策略。通过引入人工智能驱动的监控系统,可以持续验证多重签名交易流程,实时侦测签名活动异常,一旦发现潜在风险立即启动自动化防御措施,最大限度减少资金损失。无论是中心化金融(CeFi)还是去中心化金融(DeFi)平台,提升签名协议的安全性、强化多重签名前端的防篡改措施以及完善参与者的安全意识培训都是建设时代安全壁垒的重要步骤。运营团队也应当在制度设计上引入更严格的治理机制,将多重签名签署流程视作关键基础设施,持续优化人机交互和协作效率。展望未来,随着区块链技术的成熟和监管环境的逐步完善,Web3安全生态必将迎来多方力量的共同筑墙。

加强跨部门协作,制定行业安全标准,推动自动化与智能化检测技术落地,将使得多重签名钱包的原有优势得以充分发挥,助力数字资产安全稳步提升。总的来看,2025年上半年Web3遭遇的巨额安全事件为行业敲响警钟,特别是在多重签名技术应用层面。当前形势下,唯有不断技术创新和运营流程优化相结合,才能有效抵御黑客威胁,保障用户资产安全,促进区块链生态的健康发展。逐步迈向安全、可信赖的数字资产管理新时代,仍需业界上下持续投入与积极行动。