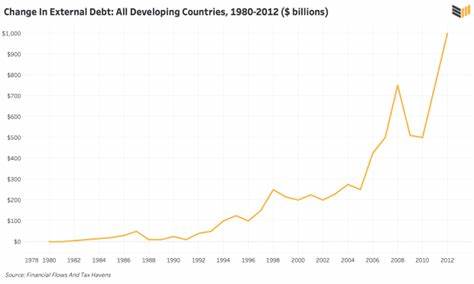

结构调整:国际货币基金组织和世界银行如何压迫贫穷国家并将资源输送给富人 在当今全球经济中,国际货币基金组织(IMF)和世界银行(World Bank)常常被视为一些发展中国家经济复苏的救世主。然而,越来越多的批评者指出,这两个机构的结构调整计划实际上在加深贫富差距、削弱国家主权,并导致许多贫穷国家在债务陷阱中苦苦挣扎。 结构调整计划起源于20世纪80年代,旨在帮助那些遭遇经济危机的发展中国家。IMF和世行通过提供紧急贷款,期望督促这些国家实施一系列经济改革。其中包括削减政府支出、放宽市场管制、私有化国有企业以及推动出口导向型增长。 然而,现实却是,许多国家在执行这些政策后却陷入了更加严重的经济困境。

以阿根廷为例,在1990年代,阿根廷政府为了解决外债问题,遵从IMF的建议,实施了大规模的私有化和市场自由化。这一政策导致了社会不平等现象加剧,大量公共服务的削减也使得低收入人群的生活条件急剧恶化。最终,阿根廷于2001年爆发严重金融危机,国家经济几乎崩溃。 在结构调整的过程中,IMF和世行通常要求受援国实施紧缩性财政政策,这意味着大幅度削减公共开支,取消对教育、卫生等公共服务的补贴。这种做法不仅削弱了国家对社会福利的投入,也使得弱势群体面临更大的生存压力。在这样的情况下,教育和医疗等基本人权得不到保障,贫穷现象愈演愈烈。

与此同时,这些结构调整政策也导致了资源的再分配。在许多情况下,尽管国家对外部债务的偿还能力下降,但富裕阶层和跨国公司却因政府改革而得到更多的利益。例如,许多国有企业在私有化过程中以低价卖出,导致国内资本被外国投资者所俘获,富裕国家的经济却在这一过程中获得了更多的资源。换句话说,IMF和世行的政策在一定程度上将贫穷国家的财富转移至发达国家的口袋。 受影响的不仅仅是国家经济,社会结构也在这一过程中受到严重损害。因政策造成的失业和收入下降,使得社会矛盾加剧,导致暴力和政治动荡的发生。

在诸如印度、非洲一些国家,结构调整政策使得原本稳定的社会关系动摇,贫民窟和富人区之间的鸿沟愈加明显。 对于IMF和世行的批评者而言,最令人痛心的是,这些政策不仅无助于真正的经济复苏,反而使得现有的结构性不平等问题愈演愈烈。许多发展中国家在面对外部债务压力时,被迫放弃自主发展的权利,沦为他国经济利益的附庸。 对比一下成功的发展故事,比如中国和巴西,它们在发展进程中采取了不同于IMF和世行建议的政策。许多观察家认为,这些国家坚持维护国家主权,允许政府在经济管理中扮演更积极的角色,从而实现了较高的经济增长和社会发展。因此,可以说,真正的解决途径在于让发展中国家自己掌握命运,避免简单而拘泥的结构调整政策。

经过数十年的实践,越来越多的国家开始意识到,依赖IMF和世行的结构调整政策并不是解决经济问题的灵丹妙药。相反,许多国家开始寻求更多的自主权,加大对社会福利的投入,同时推动可持续和包容性的经济发展。这样的转变不仅有助于改善社会整体福祉,也为国际经济关系的重塑提供了新的可能性。 在这样的大背景下,全球经济正面临变革的时刻。越来越多人开始质疑,是否该继续沿用IMF和世行所推动的经济模式。尤其是随着加密货币和区块链技术的崛起,去中心化的经济发展模式或许将为那些被传统经济体制边缘化的国家提供更为广阔的发展空间。

总之,IMF和世界银行的结构调整政策在许多情况下并未取得预期效果,反而加深了经济不平等与社会矛盾。未来,发展中国家需要探索更加适合自身国情的发展道路,从而实现真正的经济独立与可持续发展。在这个过程中,全球经济的格局也必须随之改变,推动真正的公平与正义。