在人类的日常生活中,光线不仅仅是视觉的基础,更是调节身体生理节律和认知功能的重要外部信号。昼夜节律,作为人体生物钟的重要组成部分,受到光线的强度、波长和时间的复杂影响。近年来,科学家们越来越关注昼夜节律光感受机制,即人体通过特定的视网膜神经细胞识别光线,尤其是蓝光(短波长光),如何调节大脑功能,进而影响人类的情绪和决策行为。尤其在风险决策与损失厌恶(Loss Aversion)的领域,昼夜节律的光感受机制表现出显著的调控作用。损失厌恶指的是人们在面对相同数额的获利与损失时,通常对损失敏感度远高于对获利的感知,这种心理现象广泛存在于经济决策和赌博行为中。理解昼夜节律光感受对损失厌恶的影响,有助于揭示赌博等高风险行为背后的生理机制,以及制定更有效的干预措施。

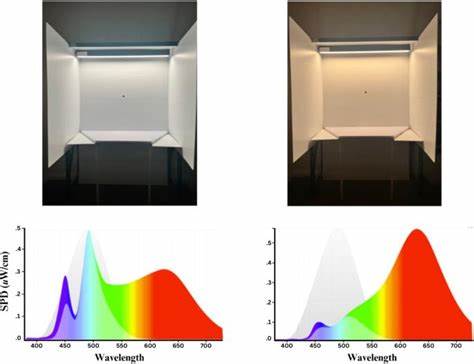

昼夜节律光感受的关键是视网膜中特殊的内源性光感受细胞——内在光敏性视网膜神经节细胞(ipRGCs),它们含有光感受色素黑视素(melanopsin),对蓝光波长(约480纳米)高度敏感。与传统的视锥细胞和视杆细胞不同,ipRGCs主要负责非视觉信息的传递,这包括昼夜节律同步、瞳孔反应及影响脑内与认知、情绪相关的多个脑区。这些区域涵盖了前额叶皮质、杏仁核、侧脑室区和中脑的奖励系统等,它们对于调节冲动控制、情绪反应和风险决策具有核心作用。 挂牌实验研究人员通过操控光线中的蓝光含量,控制视觉亮度恒定的条件下,让参与者在蓝光丰富与蓝光缺失的两种光环境中完成风险决策任务。结果显示,暴露在蓝光丰富的光下时,参与者的损失厌恶程度显著降低,具体表现为他们更倾向于接受风险较高的赌局选择。这一发现标志着光线的光谱特性,特别是蓝光成分对心理决策的深远影响。

更具体地,蓝光通过激活ipRGCs,影响大脑杏仁核的活动,进而调节个体对损失的情绪反应。杏仁核的抑制作用使得负面情绪受抑,减少了损失的心理痛苦,使得个体更有可能接受潜在的风险。此外,蓝光还会影响侧脑室的活动,调节奖励预期系统,增强对于潜在回报的关注,从而进一步推动风险承受行为。 男女在昼夜节律光感受影响下的损失厌恶表现存在差异,女性在蓝光缺乏环境下表现出更强烈的损失厌恶,而男性整体损失厌恶较低且在两种光环境下变化不大。性别差异可能源于情绪处理机制及大脑决策区域的功能差异,女性通常表现出更高的负面情绪敏感度和风险规避倾向,而男性则更倾向于冒险并乐观地面对不确定性。这些差异为分析和干预因光环境引发的赌博和投资行为提供了更细致的视角。

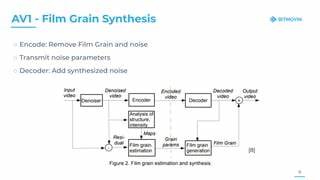

昼夜节律光感受与经济决策的关系,其实也反映了人类进化过程中的环境适应问题。人类祖先在自然光线环境中作出行为决策,昼夜节律的光感受机制帮助其适时调整警觉性和风险承受度。现代社会中,临时、人工且蓝光含量高的光环境,使得生理与环境信号脱节,引发认知和情绪上的改变。例如,夜晚使用蓝光丰富的电子设备可能会降低损失厌恶,促进冲动决策和赌博行为增加,带来社会和个人风险。 更深层的神经生物学机制显示,蓝光激活ipRGCs后,调节一系列神经递质系统,最显著的是多巴胺系统的活性。多巴胺对奖励、动机和学习有关键作用,其信号的改变影响人们对风险和奖励的评估。

蓝光通过增强奖励相关脑区的活动,如纹状体和前额叶,调节了个体对风险收益的期待和决策方式。 此外,个体对光的敏感度存在显著差异,一些人即使在低光强的环境下也能强烈激活昼夜节律机制,而其他人则需更强的光刺激。这种多样性可能解释为什么相同光环境下,不同个体的决策风险表现差异显著。值得注意的是,年轻人普遍对蓝光更敏感,同时他们也是赌博高风险群体,这提示昼夜节律光感受的机制可能成为影响年轻人赌博行为的重要生理基础之一。 随着人工光环境的普及和电子设备的广泛使用,我们的生活环境逐渐充斥着蓝光丰富的光源。时代的发展使人们长时间暴露于蓝光之下,尤其是在夜晚,加剧了昼夜节律的紊乱,同时也降低了对损失的敏感度,进一步推动了高风险行为的发生。

因此,调整光环境、限制夜晚蓝光暴露,尤其是在可能引导风险决策的场所如赌场或在线赌博平台,成为现实可行且必要的策略。通过减少蓝光成分,有助于恢复正常的损失厌恶水平,防止过度风险承担。 研究还建议未来应重点关注多样性更广泛的人群样本,包括不同年龄、性别及光敏感度的个体,以验证昼夜节律光感受对风险决策的普遍性和个体差异性。同时,结合脑影像技术探索蓝光对特定大脑区域的动态影响,将有助于拓展对昼夜节律与认知行为关系的理解。 在实际应用中,可考虑在金融投资、在线赌博和高风险决策场所设计符合昼夜节律的照明方案,调节蓝光含量以促进更理性和健康的决策行为。针对青少年及高风险群体,也应强化对蓝光与行为风险关系的宣传与教育,引导合理安排光照时间和使用电子设备的习惯。

昼夜节律光感受对损失厌恶的影响代表了光环境与心理行为之间复杂互动的重要范例。光不仅塑造了我们的视觉体验,更深刻影响脑功能和行为模式。理解这种影响机制,为改善风险相关行为和促进心理健康提供了新的视角和干预可能。随着社会对人工光环境调控意识的提升,合理利用昼夜节律光感受机制,有望在预防赌博成瘾等公共健康问题中发挥关键作用。