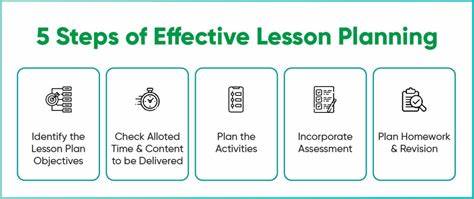

小学教学计划的制订是教师工作中极其重要的一环,良好的教学计划不仅是课堂教学的蓝图,更是实现教学目标、管理课堂秩序和激发学生学习兴趣的关键。不同于高年级学生,小学生的注意力集中时间较短,兴趣变化多样,因此教师在设计教学计划时需要格外关注内容的趣味性和结构的合理性。通过科学规划,每一堂课都能从混乱变得井然有序,学习也从枯燥无味变得生动有趣。 有效的教学计划首先要明确教学目标,教师必须清晰知道学生这一堂课需要掌握的知识点和技能。目标应具体且可量化,例如学生能够理解基本的加法运算,或能够掌握简单的语音识别。标准和教学大纲的对齐更是基础环节,确保教学内容符合国家或地区制定的教育标准,这有助于保证学生学习的系统性和有效性。

为了避免信息的遗漏,教学计划中材料准备环节同样不可忽视,教师需列明课堂所需的教具、活动资料及多媒体工具,提前准备能够避免授课中的尴尬与混乱。 吸引学生注意力的引入环节是课堂教学成功的第一步。合适的引入能够激发学生的好奇心,为后续知识点铺设兴趣基础。比如通过故事、问题或互动游戏让学生迅速进入学习状态。引入部分要简洁有力,在几分钟内点燃学生的学习热情。讲授环节则是传递知识的主体,讲授方式应结合学生的年龄特点,采用图片、实物展示或生动的语言表达,使抽象概念更容易理解和接受。

可结合小组合作或动手操作,提高学生的参与感和理解深度。 练习环节是巩固新知识的关键。教师可以设计引导性练习帮助学生在老师的支持下尝试运用新知识,随后安排独立练习,促进学生自主思考和应用。这样的多层次练习让学生既有安全感,也培养独立解决问题的能力。此外,课堂评估被广泛认为是检验教学成效的重要环境。评估形式可以是简短的测验、口头提问或小组展示,及时反馈学生的学习状态,为后续教学调整提供依据。

关闭环节是回顾和巩固全天学习内容的好机会。教师可以通过提问、讨论或让学生表达自己的学习体会,帮助他们加深印象并为下一节课做好心理准备。反思既能巩固知识,也能提升学生的自我认知。教学计划的格式方面,清晰统一的结构能够使教师在授课过程中条理清晰,不至于遗漏重要环节。一般包含标题、学科、年级、目标、标准对齐、所需材料、教学步骤、评估方式和总结环节,必要时还可加入差异化教学和家庭作业设计以满足不同学生需求。 针对小学阶段的教学,计划不仅要细致,还要灵活多变。

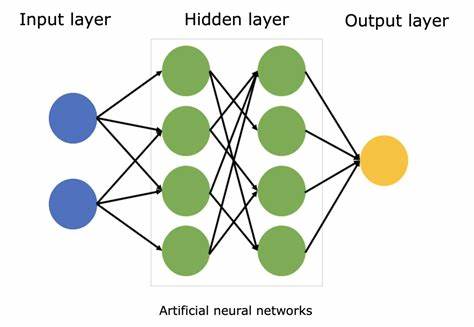

教师应懂得根据学生兴趣和课堂反馈随时调整教学策略,避免教学僵化。同时,利用现代教育技术如多媒体课件、交互式白板、教学软件等,可以极大提高课堂的趣味性和直观性,满足不同学习风格的学生需要。 合作与交流同样不可忽视,教师之间的经验分享和资源共享能够减少重复工作,提升教学质量。通过不断反思和改进,积累丰富的教学经验,教师能够不断完善教学计划,使课堂更加高效与生动。遇到时间紧张或学生注意力不集中等常见问题时,快速拟定简易教案并结合游戏与互动策略,是保持课堂活力的有效方法。 根据教学目标和具体内容,小学教学计划的类型也有所差异。

日常教学计划聚焦单节课的细节,周计划关注一周的教学连贯性,单元计划则围绕大主题展开,提供系统性学习。探究式和项目式教学计划则鼓励学生主动参与,培养批判性思维和实践能力。这些不同类型的计划满足多样化教学需求,使教师能够灵活应对不同教学环境和学生群体。 总的来说,小学教学计划的制定是教师专业能力的体现,也是一项需要不断学习和优化的工作。通过设立明确目标、结合课程标准、科学设计教学内容、合理安排练习与评估,并注重教学反思,教师能够打造一个既有趣又有效的课堂环境。计划的精心准备和灵活执行,能够让学生感受到学习的乐趣和成就感,激发他们持续探索和掌握新知识的动力。

未来,随着教育理念和技术的不断发展,小学教学计划将更加注重个性化与技术融合,推动基础教育迈向更高水平。