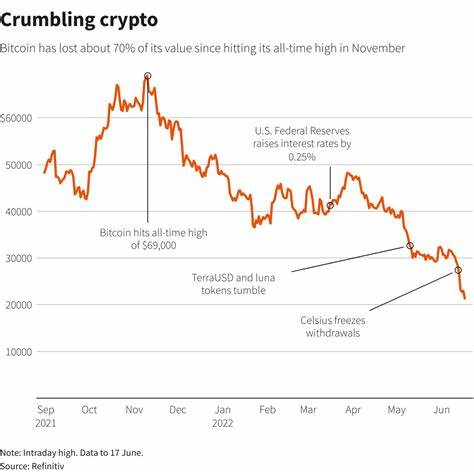

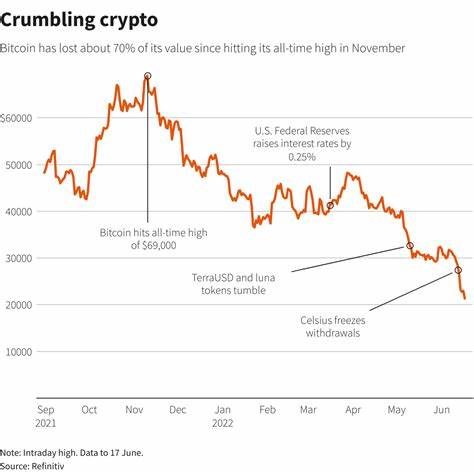

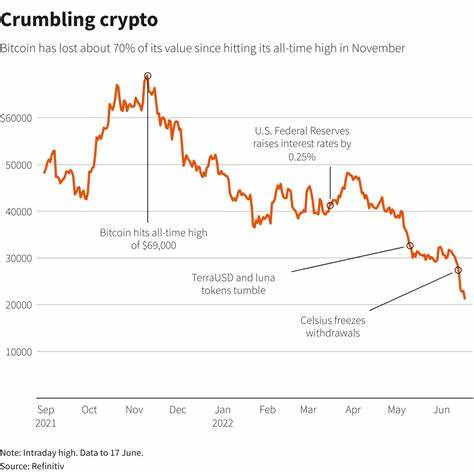

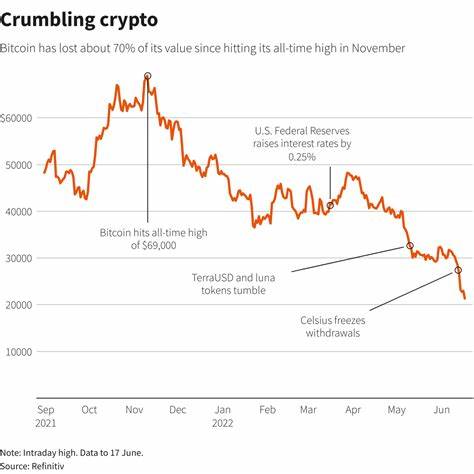

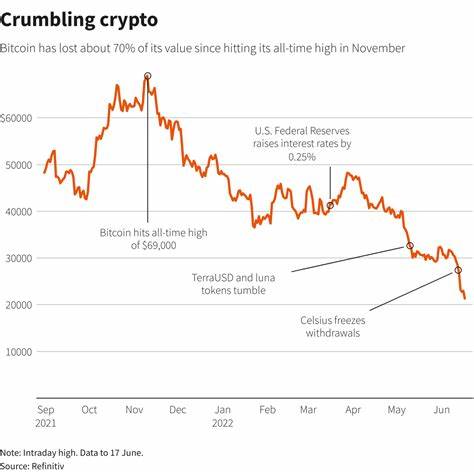

近年来,加密货币市场经历了显著的波动和极端事件,引发了全球金融监管机构的高度关注。国际结算银行(BIS)作为全球央行的协调机构,近日发布的年度报告明确指出,长期以来有关去中心化数字货币潜在风险的担忧正逐渐变为现实。尤其是稳定币的崩溃以及比特币的剧烈下跌,揭示了加密货币市场存在的结构性缺陷和长期隐患。 BIS总经理阿古斯丁·卡斯滕斯特别提及了2022年初 TerraUSD(UST)和Luna的崩塌事件,这两种“稳定币”因价格锚定机制失败引发了市场恐慌,导致其价值急剧缩水。与此同时,比特币价格自高位大幅下挫超过70%,作为加密货币市场的重要风向标,其剧烈波动反映了整个行业的不稳定性。 去中心化货币体系一向依赖市场共识和技术架构维系价值,但缺乏政府背书和税收支持的储备资金,决定了其信用基础的脆弱性。

卡斯滕斯指出,货币的核心是信任,而加密货币在缺少官方支持的情况下,难以抵御市场重力和经济周期的冲击。过去揭示的这些薄弱环节,如今正被市场动荡所验证,无法永久抵挡现实的经济规律。 加密货币市场的全面下滑不仅令投资者蒙受巨大损失,也使该领域造成的金融不确定性急剧上升。分析师估计,自2021年11月以来,整个加密市场的市值缩水超过两万亿美元,显示出数字资产泡沫破裂的严重程度。尽管如此,卡斯滕斯认为这场危机目前尚未构成类似于2008年全球金融危机的系统性威胁,主要是因为加密资产在传统金融体系中的关联度和渗透度有限。但他同时警告,数字资产市场的信息透明度低、监管尚不完善,给潜在风险的评估带来极大困难。

国际结算银行的报告不只关注风险警示,更提出了数字货币未来发展的方向。作为传统货币体系的守护者,BIS长期对加密货币持审慎甚至怀疑态度,但并不否认新兴技术的价值。报告强调,央行数字货币(CBDC)作为官方货币的数字化升级,不仅能够利用区块链等技术优势,提升支付效率与安全性,还能有效应对加密货币对货币主权的挑战。 目前,全球约有九成的货币管理当局在研究或试验CBDC项目,意在为未来数字经济构建更稳健可靠的基础设施。BIS特别关注跨境支付的互操作性问题,认为这将是下一步技术标准制定的重要方向。不同国家央行发行的数字货币能否实现无缝对接,不仅涉及技术难题,也牵扯复杂的地缘政治关系。

在当今全球格局日趋紧张的背景下,如何促使东西方国家合作推动国际支付系统的数字化标准,成为亟需解决的挑战。 卡斯滕斯进一步指出,CBDC的技术推进过程类似九十年代手机标准的统一,需要时间来达成共识。预计相关国际标准在接下来几年内逐步形成,但短期内,尤其是一年内难以实现全面互通。此次他对前景持谨慎乐观态度,认为多国已展开实际应用试验,将为未来广泛推广积累经验。 除了技术和监管挑战,CBDC的推广还涉及金融隐私、数据安全及合规性等多重考验。如何在保障用户权益与防范洗钱、恐怖融资之间找到平衡,将决定数字货币能否在全球范围内获得广泛接受。

与此同时,公众对数字货币的认知和信任也是成功推广的关键因素,需要持续强化金融教育和透明度建设。 尽管加密货币遭遇重创,但其推动的技术创新不可忽视。包括分布式账本、智能合约和数字身份认证等技术,在现代金融体系中拥有广泛应用潜力。数字货币的未来,可能不仅仅是比特币式的去中心化资产,而更偏重于由官方背书、可控且符合监管要求的混合形态,成为数字经济的新基石。 全球金融业正经历一场深刻变革,加密货币的波动本质上是技术与监管碰撞的体现。国际结算银行的警告提醒各方,加强风险识别、完善监管框架、推动CBDC建设和跨境标准协作是当务之急。

只有这样,才能确保货币系统的安全稳定,促进数字金融在全球范围内的健康发展。 未来,加密货币市场能否复苏、CBDC的角色多大程度上能够替代现有金融产品,将深刻影响国际金融格局。投资者、监管者及普通用户都需对此保持高度关注,并积极适应数字时代的金融生态变迁。国际结算银行的视角为全球货币未来提供了宝贵参考,也为数字货币监管指明了方向。