随着持续集成与持续交付(CI/CD)在软件开发流程中变得愈发重要,构建速度和效率成为开发团队提升生产力的关键因素。GitHub Actions作为广受欢迎的CI工具平台,赋能无数开发者实现自动化构建、测试与部署。然而,其缓存系统作为加速构建的重要环节,仍存在性能瓶颈和诸多限制,影响整体体验。为了克服这些短板,通过对GitHub Actions缓存机制的反向工程,业界领先的Depot技术团队成功实现了缓存性能的显著提升,为广泛开发者带来了全新的高效构建方案。构建缓存机制的设计本质在于将重复执行的依赖安装、编译过程缓存下来,避免每次构建都执行相同步骤,从而节约大量时间和运算资源。在GitHub Actions中,缓存存储于远程服务器,因所有虚拟机Runner均为短暂实例,无法长期保留本地缓存。

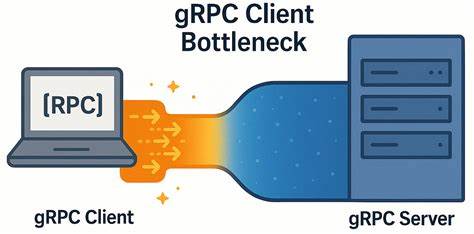

远程缓存存储使用微软Azure Blob Storage,Runner需通过网络下载上传缓存内容。尽管缓存机制带来理论上的构建速度提升,但实际运作中由于网络带宽受限、延迟和缓存大小限制,往往使得缓存的读取与写入成为新的性能瓶颈。GitHub默认提供的缓存网络带宽约为1Gbps,理论下限约为125MB/s,这一速率成为了许多大型项目构建时的阻碍。更为严重的是缓存容量仅限于10GB,长期构建需求很快填满配额,导致缓存命中率降低或频繁缓存失效,从而无法享受理想的缓存加速效果。此外,GitHub Actions缓存API的可靠性也并非完美,API请求失败或缓存上传下载不稳定,均造成构建失效或延迟,进一步增加了CI执行的不确定性。面对上述难题,许多第三方GitHub Actions Runner供应商尝试绕过原生缓存API,通过自建缓存方案减少依赖,但通常需要开发者修改Workflow配置,切换缓存Action版本,造成配置复杂且维护负担大。

某些方案还存在地理位置带来的网络延迟和带宽不足问题,特别是当Runner与缓存服务器位于不同大陆时,性能反而下降,无法充分发挥缓存优势。Depot团队针对这些挑战开展了系统的反向工程,深入分析GitHub Actions缓存交互流程,发现原有缓存URL均指向Azure Blob Storage,且缓存上传下载通过有限的并行传输流实现,这些设计在自身环境外的部署受限较多。他们创新性地提出在每台Runner上部署本地代理,将Rush缓存请求重定向到自家基于AWS S3的高速缓存存储,借助EC2与S3之间高速网络,实现构建缓存高速传输。该方案没有更改任何Workflow使用的官方Action,完全透明无缝兼容,开发者无需迁移缓存Action或调整CI配置,大幅降低上手门槛。同时,Depot团队通过实验调优上传下载的并行流数,达到上传4路、下载8路并发传输,突破原有两路传输的限制,进一步提升了数据传输效率。经过一系列优化后,新缓存系统在保存和恢复缓存内容上的速度超过了1GB/s,成为GitHub默认Runner缓存性能的10倍,显著缩短了构建等待时间。

更重要的是,缓存容量限制被解除,存储空间大幅提升并延长到30天,适应更复杂、大规模的构建需求。此外,Depot构建Runner架构也经过深度优化。Runner基于AWS EC2快速启动和销毁,每个构建独立实例保证环境纯净且安全。与缓存存储同地域部署,有效减少网络延迟和传输时间。更进一步,Depot的Runner服务通过预热待命池快速响应构建请求,做到近乎即时的启动速度,解决了传统CI常遇到的排队等待问题。这种生态结合Depot的Docker构建产品优势,实现了构建镜像数据的本地高速传输,极大提升Docker相关工作流的执行效率。

整体来说,反向工程GitHub Actions缓存不仅解决了当前云CI平台因网络带宽及存储限制产生的性能瓶颈,更提出了技术路径和实践范例,助力开发者实现高效、稳定、低成本的自动化构建环境。未来,Depot还计划推出支持ARM架构的Runner,将目标平台多元化,提升移动端及IoT设备构建速度。同时扩展磁盘空间及内存资源,满足大型项目的复杂需求。这场围绕缓存性能的革新不单是技术层面优化,更是驱动CI体验变革的关键一步。持续集成时代,构建效率的提升直接转化为开发团队竞争力的提升。对开发者而言,选择高性能缓存系统意味着能在最短时间内获取构建反馈,加快开发迭代节奏。

对企业则意味着降低持续集成资源消耗和成本,提升软件交付速度和质量。总之,通过对GitHub Actions缓存的深入反向工程与创新优化,Depot带来了一种无需更改配置即可享受高速缓存的全新模式,解决了缓存容量、速度和稳定性多方面难题。技术实践证明,合理利用云资源协调EC2和S3的存储计算能力,辅助高并发传输策略,能够实现远超官方Runner的缓存表现。这不仅赋能了开发者的CI/CD流水线,也为整个开源与云计算生态注入了活力和想象空间。期待更多类似的技术革新,持续推动软件开发流程向智能化和高效化迈进。