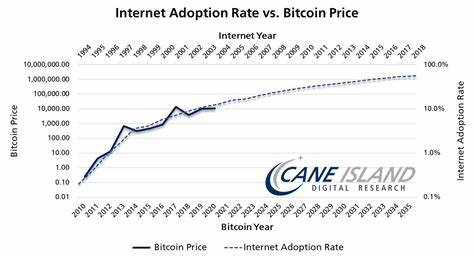

近年来,比特币的热度持续升温,尤其是在2025年比特币价格突破10万美元大关后,市场以及主流金融机构对其关注度持续走高。比特币不仅成为投资者眼中的避险资产,也被大量传统金融机构视为资产配置的重要组成部分。尽管如此,比特币的实际用户基础和大众普及率却仍然有限。截止2025年,全球仅约4%的人口持有比特币,折合约3.37亿用户,这一数字甚至还不及全球知名社交平台Snapchat的用户规模的一半。比特币真正的大众化之路仍然漫长复杂。将这一数字放在互联网发展的时间轴上观察,会发现2025年的比特币普及率相当于互联网在千禧年之际的渗透水平。

当时的互联网用户数约为7700万,全球渗透率仅1.4%,与当时互联网的初期阶段极为相似。彼时的互联网还没有电子邮件的全面普及,用户体验相对简陋,连接缓慢且昂贵。如今比特币正处在类似的萌芽阶段,尽管技术基础已日益完善,然而尚未实现普惠金融的宏大愿景。将比特币比作数字货币的互联网千禧时刻,意在提醒我们它的潜力远未完全释放。当前,比特币生态面临的主要挑战之一是用户体验上的复杂性。无论是创建数字钱包、备份助记词,还是交易确认的时间和费用问题,对普通用户来说都有相当的门槛。

输入错误助记词可能导致无法恢复钱包,交易中的延迟和手续费让小额支付变得不切实际。这种高门槛限制了潜在用户的积极参与,尤其是那些数字技术相对欠发达地区的用户。监管的不确定性也是阻碍比特币广泛接受的重要因素。尽管美国在2024年批准了多只比特币现货ETF,为机构参与和资本注入铺平了道路,但全球范围内的政策仍呈碎片化态势。部分国家严厉限制甚至禁止加密资产使用,钱包和矿工的监管规则不一,这种政策的不明确往往令普通投资者和使用者感到困惑和担忧,极大地影响了比特币的应用推广。另一方面,尽管在资本市场上的交易量和价格屡创新高,比特币的日活跃地址数量却未能保持同步增长,甚至出现下降趋势。

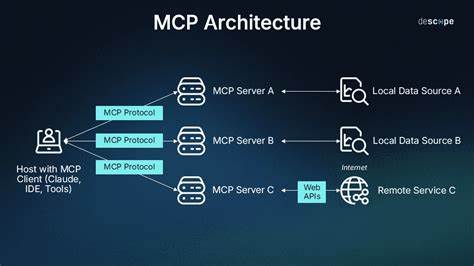

数据显示,活跃的比特币地址从2021年的峰值110万下降至2025年的约70万。这表明比特币更多地被用作资产储存和投机工具,而非日常支付和交易的媒介。比特币若要真正走向主流,其生态系统必须开发更多切实可用的应用场景,如跨境汇款、微支付和数字身份认证等。Layer 2方案如闪电网络的扩容为比特币提升交易速度和降低费用提供了技术基础,然而目前大多数支持应用仍处于测试阶段,普及率有限。稳定币的引入试图通过减少比特币价格的波动性,提供更适合交易的“锚定”资产,但这仍面临去中心化和合规性之间的权衡考验。对比Snapchat这样成熟的社交平台,它拥有超过7亿活跃用户,得益于其用户友好的设计、强大的社交互动功能和广泛的移动设备覆盖。

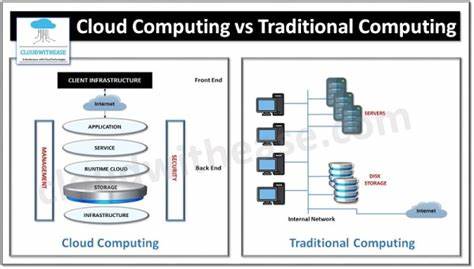

社交媒体的迅速流行反映了用户对便捷即用、低门槛服务的需求满足,以及对个人表达和连接的渴望。相比之下,比特币生态中的复杂性和不确定性使其难以达到同样的用户普及基础。未来比特币的成长路径需要借鉴互联网和移动通信技术的成功经验,注重简化用户体验,降低进入门槛,加强教育与普及推广。其技术创新者正致力于打造更完善的开发工具和应用框架,推动多样化服务如支付、工资发放和跨境汇款等向普通用户开放。无论是传统金融巨头的资本注入,还是新兴创业者的技术革新,都指向比特币潜在的深远影响力。然而,要实现真正的金融包容和主流使用,比特币必须突破当前的瓶颈,成为普通人日常生活中的有机组成部分,而非仅仅是一种投资收藏品。

总结来看,比特币虽已迈入资本市场的主流视野,但在全球互联网普及的时间尺度上,它仍处于早期。就像互联网初期需要借助智能手机、宽带网络和移动应用的推动才能爆发式增长一样,比特币的未来也依赖于更完善的生态建设和更低的使用门槛。面对诸多挑战,如何让比特币真正惠及普通大众,成为值得关注的金融科技议题。正如千禧年互联网留下了深刻的历史烙印,比特币未来的发展历程同样值得我们期待与关注。