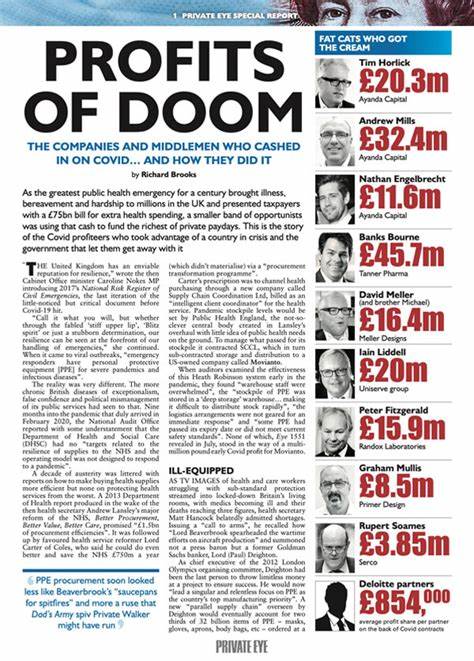

新冠疫情作为百年来最为严峻的公共卫生紧急事件,严重冲击了英国社会的方方面面。社会大众经历了疾病的困扰、亲友的离别以及经济生活的巨大变动,而政府为了遏制疫情,投入了高达750亿英镑的额外医疗开销。然而,在这场全民抗疫的战斗中,却有一小撮机会主义者趁机将国家财政转化为个人财富,收获了惊人的利润。这群所谓的“疫情暴利者”,运用复杂多样的手段渗透于疫情防控的各个环节,其背后反映出的不仅仅是商业贪婪,更是一场有关监管缺失、政策漏洞与道德风险的深刻危机。疫情期间,紧急采购需求大幅上升,市场对于医疗物资、防护装备与服务的需求骤增,使得部分公司迅速调整业务重心,甚至催生了一批新兴中介机构。这些企业通常以“快速响应”和“保证供应”为由,绕过正常招标程序,以高出常规价格的合约赢得政府订单。

由于疫情的突发性和紧迫性,许多合同信息的透明度大大降低,给了违规操作留下空间。一些供应商甚至提供品质低劣或不符合标准的产品,但依然获得了高额报酬,严重影响了前线医护人员的安全与病毒防控的效果。分析这些事件,可以发现政府监管存在多重不足。首先,紧急状态下的采购流程放宽,使得审核和监督环节松懈,极易滋生利益勾结和腐败行为。其次,缺乏有效的信息公开机制,公众和媒体难以对合同内容和执行情况进行审查,降低了公共资金使用的透明度。更有甚者,有些中介商与政府官员存在“旋转门”现象,即从政府机构转入私营企业,从而形成利益交换,进一步加深了腐败的隐患。

此外,疫情暴利现象不仅限于医疗物资领域,还拓展至疫情检测、疫苗推广、咨询服务等产业链上下游。某些公司利用政策漏洞,虚构服务内容或高估服务价值,从中抽取巨额佣金。这不仅加重了国家财政负担,也扭曲了市场竞争,阻碍了优质企业的发展。公众对此深感愤怒,多次呼吁政府进行全面调查和追责,希望揭开疫情暴利的黑幕。但是在政治层面,疫情作为国家紧急状态,很容易被用作掩盖真相的借口。部分官员和政客选择回避问题,或者淡化事件危害,以维护自身利益和政府形象。

在舆论监督缺失的情况下,这进一步助长了肆无忌惮的投机行为。为遏制疫情暴利,亟需加强制度建设。政府应完善紧急采购法律法规,确保流程规范透明,同时建立独立的监督机构,实时监控合同签订与执行状况。信息公开机制必须健全,通过网络平台让公众能够便捷地获取相关数据,增强社会监督力度。反腐败力度需加大,严厉查处利用疫情牟利的违法行为,杜绝“旋转门”等损害公共利益的职业路径。公众社会组织、媒体也应发挥积极作用,深入调查报道,以批评和舆论压力倒逼改革。

疫情作为全球性灾难,其影响深远且复杂。英国疫情爆发初期,医疗体系因准备不足而面临巨大压力,也暴露出公共服务领域的脆弱性。虽然后续政府斥资巨额资金以应对疫情,但在应急管理和资源分配上依然存在不足,给了不法分子钻空子的空间。这一切提醒人们,建立稳固且透明的公共资源管理体系至关重要。只有如此,才能在未来类似危机中,防止财政资源被滥用,确保抗疫工作公正、高效进行。总的来看,“疫情暴利者”的出现是一种制度失效与监管缺位的综合表现。

新冠疫情考验了国家治理能力,也暴露了公共资源管理的弱点。面对这一现实,英国社会需要进行深刻反思,推动制度创新和法治建设,构建更加公平和可持续的公共卫生体系。全球疫情仍在持续,相关经验值得所有国家借鉴。只有严肃对待危机期间的腐败与不当行为,才能更好保障公众安全与利益,防止社会矛盾激化,维护社会稳定。疫情危机中暴露的利益链条,提醒我们在公共卫生、财政支出与企业行为之间,必须树立起高标准的道德与法律约束,以推动社会整体走向更加健康、公正的未来。