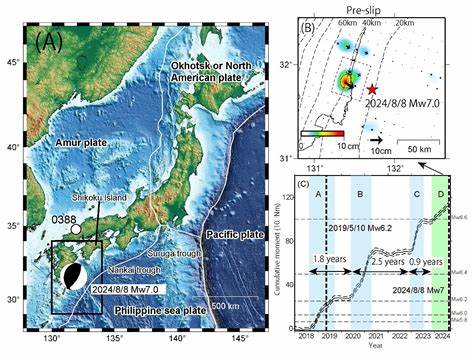

地震,是地球内部动力释放的壮观表现,传统上以剧烈震动与破坏闻名。然而,在人们的认知之外,还有一类鲜为人知的地震现象——慢速地震,它们以缓慢而持久的方式,悄然释放着地壳深处积累的巨大能量。直到最近,科学家们才首次利用前沿技术实时捕捉到了这种地震的完整动态过程,为人类理解地震的多样性和复杂性揭开了新篇章。 这项突破性的研究由美国得克萨斯大学奥斯汀分校的地球物理学家团队主导,聚焦于位于日本海域的南海海槽——一个全球著名的地震高发区。南海海槽是两大构造板块——菲律宾海板块和欧亚板块的交界处,该区域因其频繁发生的大地震和海啸而被密切关注。 科学家们通过国际海洋发现计划(IOPD)在该海域深海钻孔中安装了精密传感器,这些传感器能够感应到仅几毫米的微小位移变化,远超陆地上的GPS监测系统。

在2015年秋季和2020年,这些设备成功捕捉到了两次慢速地震事件,展现了缓慢而连续的“断层拉链式”滑动过程。 这种慢速地震,持续时间可长达数周,活动范围覆盖约20英里的断层区域。它们在断层浅部靠近海底的地方发生,也是一类可能引发巨大海啸的区域。令人惊奇的是,这些缓慢滑动实际上像缓冲器一样,吸收并释放着板块间的压力,减轻了潜在的巨大震动风险。 对缓慢地震的发现不仅证实了地震循环中的复杂机制,也揭露了含水流体对断层活动的关键影响。科学家们发现,事件发生地段的地质流体压力明显高于其他区域,流体的存在降低了断层的摩擦力,使断层能够在较低应力状态下缓慢释放能量。

这为长期以来“地质流体促进慢速地震”的学说提供了强有力的实证,同时也颠覆了以往纯粹依赖固体力学解释地震行为的观念。 过去,慢速地震因其微弱的震动信号,往往被传统地震监测网络所忽视。此次借助钻孔传感技术及海底观测数据,使科学家能够首次“看到”并量化这种地震的全过程,精准测量断层面上的位移变化和传播速度。研究发现,慢速地震沿断层界面以类似“波纹”扩散,缓缓推进,持续数周后逐渐减弱消散,形态如“缓慢未燃烧的火焰”,极具震撼力。 南海海槽的故障结构因其频繁释放能量的“缓冲机制”,在一定程度上延缓了剧烈地震的发生,形成了地震风险管理中的自然保护伞。相比之下,美国太平洋西北部的Cascadia断层则缺乏类似机制,该地区的断层近海处保持高度锁定状态,潜在的能量积蓄偏高,说明其大地震爆发风险更为严峻。

这凸显了不同断层特性对地震生成方式和震害风险的深远影响。 研究团队强调,对这类慢速地震的深入认识,不仅为区域地震风险评估提供重要数据,也为全球其他板块边界,如环太平洋火山带,提供了参考框架。未来,通过在更多关键断层区域部署类似高精度海底监测设备,科学家有望揭示更多关于地震准备过程和断层力学的奥秘,进而提升地震预测能力。 此外,该项研究也得益于多国科学家的合作及先进海洋探测技术的结合。随着国际合作的深化与技术进步,地球内部的神秘动态将被逐步揭露,人类对于自然灾害的抗争也将更具前瞻性和科学依据。 慢速地震的发现和实时捕捉无疑是一项地震学领域的里程碑,不仅拓宽了对地震过程的理解视野,也改写了地震与海啸灾害预警体系的书写方式。

通过细致研究地壳深处的缓慢运动,科学家正一步步揭开地震这个自然现象的深层秘密,为人类构建更安全的未来提供坚实基础。未来的地震监测和防灾策略,将因这项突破性研究而迈上新台阶,朝着更精准、更科学的方向不断前行。