在澳大利亚的东南部,每年春天数以亿计的博贡飞蛾开始一场壮丽的旅程,跨越近千公里,从它们的繁殖地飞往未曾踏足过的澳大利亚高山地区的特定凉爽山洞进行夏季休眠。秋季来临时,它们又沿着相反方向返回出生地,完成繁殖使命后寿终正寝。如此惊人的长距离夜间迁徙,让科学家们长期探索其导航机制。最新科学研究证实,博贡飞蛾借助星空作为导航指南针,结合地磁感应,实现精准的定向飞行,成为迄今为止唯一已知利用星光进行具体地理定向的无脊椎动物。博贡飞蛾的迁徙历程为自然界的生物导航研究增添了宝贵一笔,也为我们理解复杂动物行为提供了新视角。博贡飞蛾属于夜行性昆虫,体型微小且眼睛较小,然而它们在漆黑的夜晚能够感知星空和地球磁场信息并做出准确飞行决策,体现了生物进化的奇迹。

其迁徙过程中,飞蛾面临诸多复杂挑战,包括星空的季节性变化、星体因地球自转而带来的夜间移动,以及天气变化对星光和磁场信号的影响。科学家们通过在户外自然环境和专门设计的实验室飞行模拟器中,捕获飞蛾并记录其飞行方向,发现它们在无月亮、无地磁信息的条件下依旧保持季节性迁徙方向,表明星空是其导航的关键视觉信息源。换言之,飞蛾能够将天穹上星星的位置映射成地理方向,借以辨别南北,实现精准迁徙。实验中,当投影仪将星空图样倒转180度时,飞蛾的飞行方向同步反转,进一步佐证星空在导航中的核心地位。相反,当星空图样的星星位置被随机打乱时,飞蛾失去了方向感,展现出明显迷失。这表明飞蛾识别的并非星星的单一光点,而是星空的整体方位和模式,如银河带的形状与位置等宏观天体结构。

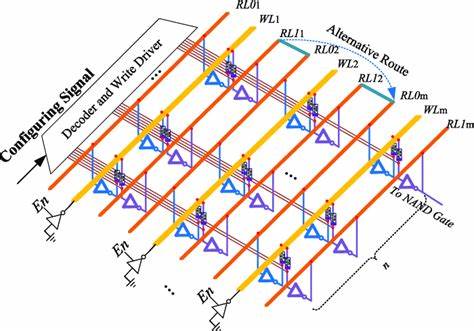

银河带作为南半球天空中最显著的天文特征,为飞蛾提供了空间定位的基准。相比仅凭个别星星微弱光芒,飞蛾更可能依赖于银河带那条明亮的光带进行导航。令人惊讶的是,飞蛾大脑中存在专门响应夜空旋转并精确调谐特定星空朝向的视神经元。这些神经元分布于视网膜输入区的视叶、中枢复合体以及侧辅助叶区,是昆虫导航系统中的关键部分。研究者采用微电极进行细胞内记录,观察当星空图像旋转时神经元放电频率出现峰值,且大多数此类细胞在飞蛾朝向正南时激发最强。该发现暗示,飞蛾大脑通过这些神经元编码当前飞行方向与星空模式的精确对应关系,将视觉信息转换为航向信号。

飞蛾在没有任何磁场信息辅助的情况下,仅凭星空即可导引迁徙,体现星空指南针系统的高度敏感性和独立性。而在星光被云层遮蔽的夜晚,飞蛾则依赖地磁场信息维持飞行方向,这两种导航机制相辅相成,保证飞蛾在多变的自然环境中依然能够顺利完成迁徙任务。如果星空与磁场信息同时缺失,飞蛾便表现为定向迷失,表明导航的双重机制是其适应野外环境的关键保障。飞蛾大脑导航相关神经网络的进一步结构研究揭示,信息从视叶初级视觉处理,到中枢复合体进行空间定向整合,最终在侧辅助叶区被转化为运动指令,指导飞行路径调整。尽管实验室内细胞记录是在固定且非飞行状态下进行,科学家推测在真实飞行状态时,这些神经元的活动会更加动态,结合运动感觉和环境反馈完成更复杂的导航计算。博贡飞蛾导航的研究不仅突破了以往认为只有脊椎动物,特别是候鸟或海洋哺乳动物能利用星空导航的传统认知,也丰富了对无脊椎动物复杂行为的理解。

它们采用的星空与磁场双重指南针机制,与鸟类的夜间导向系统有异曲同工之妙,而飞蛾大脑虽体积微小,却展现出高度效能的信息处理和空间计算能力,令人赞叹。该研究的发现对科技领域也有潜在启发意义,例如无人航行器与机器人在弱光环境下实现定位导航可借鉴生物星空导航机制的设计思路。此外,考察不同群体的飞蛾迁徙路径及其依赖的导航线索,有助于生态保护与物种管理,尤其是在气候变化及光污染逐渐影响自然夜空光照条件的当下,理解飞蛾如何适应环境变化显得尤为重要。未来的研究方向将包括弄清楚飞蛾如何在飞行中结合时间补偿机制,调整对星空的感知,实现全天候多时段准确定向;以及其导航神经环路如何与生理和环境变化相互作用,保障迁徙成功。同时,揭示飞蛾如何校准星空和地磁信息,防止导航误差累积,将为理解动物导航系统的鲁棒性提供关键线索。博贡飞蛾通过漫漫星空夜色,依循天体的永恒轨迹,完成跨越千里的生命壮举,其背后的星空指南针不仅是自然界导航智慧的杰作,也是人类探索生物进化与感知能力的宝贵典范。

。