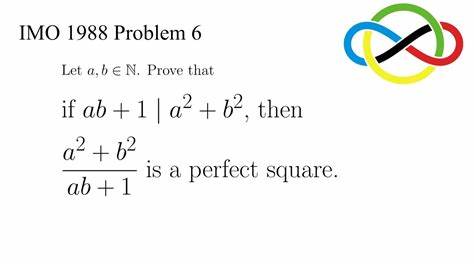

1988年国际数学奥林匹克(IMO)第六题在数学竞赛历史上占据着举足轻重的地位,被誉为最难的IMO题目之一。这道题不仅考查学生的创造性思维和逻辑推理能力,更渗透着深厚的代数技巧与数学哲理。尽管问题复杂,但它仅使用了高中阶段能够掌握的代数知识,因此成为数学爱好者和竞赛选手研究的热点。本文将带您透彻了解这道经典难题的背景、问题描述、解题思路以及对数学学习和研究的启发。 1988年IMO第六题显示了数学竞赛出题的创新与挑战性。作为当年三题中的压轴题,它综合考察多个数学领域的知识,尤其注重代数和函数性质的运用。

其难度之大,使得大部分参赛者在有限的考试时间内难以完整解决,这也表明数学问题解决不仅需要知识积累,更需要深度思考和灵活运用。 该题的核心在于利用高中代数中的基本原理,通过构造巧妙的不等式、函数极值分析以及数列的性质探讨,逐步破解看似复杂的数学结构。值得一提的是,这也反映出数学本质的美妙之处:简单的基础知识经过巧妙合并与创新应用,可以解决极其棘手的问题。 对数学学习者而言,1988年IMO第六题是一座重要的“里程碑”。它不仅考验解题技巧,更激励人们培养持之以恒的精神。即使是天赋普通的数学爱好者,只要坚持不懈,也能够攻克这类高难度题目。

通过深入研究题目解法,学习者可以强化逻辑思维、耐心分析及多角度思考的能力,这些都是数学及相关领域研究成功的关键。 本题的解决过程并非一蹴而就,而是需要耐心和细心结合。正确的思路往往从对题目条件的深入理解开始,接着通过构造中间量或引入辅助变量,简化问题。进而运用代数的基础方法,如因式分解、变形及不等式应用,逐步逼近最终解答。这样的解题路径体现了数学探索的严谨美,同时也让学习者体会到“积累与创新”的完美结合。 此外,1988年IMO第六题的研究还展现了团队合作与交流的重要性。

在数学竞赛和研究中,讨论与交流往往能够激发新的思路和见解。许多成功解决该题的案例背后,都离不开与同伴的反复研讨与思维碰撞。这种学习和工作的方式,为广大数学爱好者提供了宝贵的经验借鉴。 另外,这道题目的影响远超竞赛本身。它提升了参与者对数学深层次结构的理解,培养了面对复杂问题不轻言放弃的态度。因此,虽然竞赛结束多年,它依然活跃在数学教育和研究讨论中,成为经典题目的典范。

值得一提的是,这道极富挑战性的题目证明了“高手不一定贯通一切,普通人经过努力同样能够突破难关”的理念,鼓励更多人坚持自我学习、勇于尝试。它为广大数学爱好者提供了一种信心和动力,激励大家在学习道路上不断前进。 对于准备数学竞赛的学生而言,深入研读1988年IMO第六题不单单是掌握一道题目的解法,更是一场提升分析能力与逻辑推理水平的训练。建议学习者结合教材内容,反复演练题目中的关键步骤,理解其背后数学思想,逐步构筑系统性的数学思维框架。此外,透过书写详尽的解题过程,既锻炼逻辑表达能力,也帮助理清复杂的数学细节。 此外,现代数学教育也可以借鉴1988年IMO第六题的出题理念,将基础知识与创新思维有机结合,培养学生解决实际问题的综合能力。

推动数学教学由传统的记忆与机械训练,向思维导向和问题驱动型转变,激励更多学生体验数学探索的乐趣。 总之,1988年国际数学奥林匹克第六题不仅是一道数学难题,更是数学教育、竞赛训练及思维培养的重要资源。它让数学学习者认识到:即使面对极具挑战的难题,只要坚持高中文化程度的代数方法,结合耐心细致的推理,就能找到解决之道。未来,研究与推广这类题目的解法,将进一步激发数学爱好者的潜力,推动数学教育创新,助力培养下一代具备扎实基础和创新能力的数学人才。