科赫法则作为微生物学领域的基础理论之一,是病原微生物与疾病因果关系建立的经典标准。由德国医生罗伯特·科赫于19世纪末提出,科赫法则为科学界提供了一套严谨的方法,旨在确立某种微生物是否为特定疾病的致病因子。这一理论的发展不仅推动了细菌学的繁荣,也引领了现代传染病学的进步。然而,随着科学技术和疾病研究的不断深入,科赫法则也逐渐显露出其局限性,并催生了新的方法论体系,推动着医学科学不断向前迈进。 罗伯特·科赫在1884年与弗里德里希·洛夫勒共同提出的四条准则,构成了经典的科赫法则框架。这四条准则分别强调致病微生物应当在所有患病个体中大量存在,而在健康个体中不存在;能够从患病生物中分离并在纯培养条件下独立生长;将纯培养的微生物接种于健康宿主后,应引起相同的疾病症状;最后应能从实验感染的宿主体内重新分离出相同的微生物,并确认其为最初的致病因子。

通过这四条严格的标准,科赫试图将疾病与其特定病原体之间的因果联系系统化、科学化。 在当时的科学背景下,科赫法则的提出无疑是革命性的。对霍乱、结核病等重要传染病的研究和理解,使科学家们能够明确病因,极大地促进了疾病预防和治疗的进步。此外,科赫法则强化了微生物学的实验方法标准,为后续微生物学研究确立了范式。尽管如此,随着时间推移,科学家们也开始意识到该法则在应用上的局限性。 科赫法则的第一条准则——致病微生物应存在于所有病患个体中而非健康个体中——随着对疾病认识的加深,遭遇了挑战。

很多传染病存在无症状携带者,即人体感染病原体但未表现出疾病症状的情况。例如霍乱和伤寒均有健康携带者,这种现象挑战了传统上“病原体只存在于病人”的观点。无症状携带者的存在意味着某些微生物可能在宿主体内长时间潜伏而不引发疾病,这使第一条准则失去了其普遍适用性。 此外,第二条准则要求病原体必须能在无其他生物存在的纯培养条件下生长,这对多种病原体来说难以实现。尤其是病毒,它们作为绝对的细胞内寄生生物,必须依赖宿主细胞才能复制,不可能在纯培养基中独立生长。类似地,一些产生生物膜的细菌和多种微生物群落复杂共生的现象,也使得纯培养单一病原体变得非常困难,限制了该准则对所有病原体的适用性。

第三条准则中强调通过感染健康个体引起疾病,也存在例外情况。个体的免疫状态、生理状态、遗传因素等,都会影响感染结果。例如某些个体可能存在对特定病原体的天然免疫或获得免疫,有效预防疾病发展。还有的病原体只有在免疫功能削弱或其他特定条件下才会致病,这类情况使得“接种即致病”并非绝对成立。 除上述不足外,第四条准则强调从感染宿主体内重新分离相同病原微生物,但在多重病原体共同导致疾病的情况下,这一操作也变得复杂。例如脑膜炎可以由多种细菌、病毒、真菌及寄生虫引发,单一病原体难以覆盖全部病因。

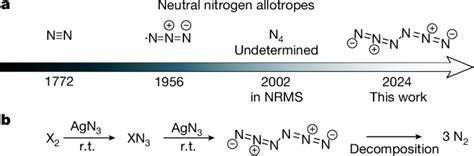

类似地,病毒如水痘-带状疱疹病毒,既能引起初发病鸡pox,也可能导致潜伏期后发病的带状疱疹,表现出多样化疾病形态与病因的复杂性。 从历史角度看,科赫法则的提出符合19世纪对细菌疾病研究的科学认知,同时受到当时实验条件与技术的限制。随着分子生物学与基因测序技术的兴起,科学界对病原体鉴定和致病机制的理解日益深入。1988年,微生物学家斯坦利·福尔考为补充和拓展科赫法则,提出了分子科赫法则,强调特定病毒或细菌的致病基因与疾病症状直接相关,基因被破坏时疾病表现消失,恢复该基因后疾病再现。该理论为基因层面研究微生物致病机制提供了新的科学依据,弥补了传统科赫法则在分子水平的不足。 现代病原体研究还依赖于高通量DNA测序、基因组分析与分子诊断技术,帮助科学家准确定位病原体及其关键致病因子。

病毒由于无法单独培养,分子方法为确认其与疾病的关联提供了重要工具。同时,感染导致的免疫反应差异、宿主遗传多样性、微生物生态环境的互动等也成为研究焦点。微生物间的共生与拮抗关系、如金黄色葡萄球菌与白色念珠菌在共感染中的相互作用,进一步显示了病原体致病不仅是单一因素造成,而是复杂生态系统的产物。 科赫法则不但在科学史上占有重要地位,也是现代医学教育的必修内容。透过理解其发展历程、科学逻辑及时代局限,学者和医学工作者能够更好地理解病原学的多维面貌及其不断演进的科学范式。同时,科赫法则的局限性也提醒科学家,不断创新和完善理论工具,才能适应复杂多变的疾病研究需求。

当今,在全球传染病频繁爆发、病原体不断演化的背景下,借助现代分子技术和生态学视角,探讨和拓展疾病因果关系的判定标准,已成为公共卫生领域的重要议题。科赫法则作为过去科学的里程碑,既是科学进步的基石,也激励着后续科学家持续探索生命科学的奥秘。通过将传统和现代方法相结合,疾病的诊断、预防和治疗将迈向更加精准和综合的阶段,为人类健康保驾护航。