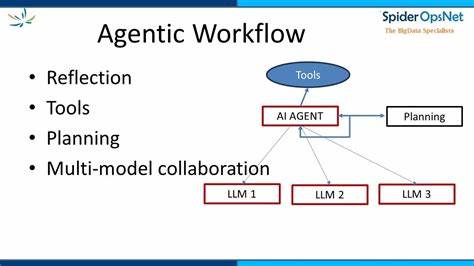

近年来,人工智能技术的发展速度惊人,尤其是大型语言模型(LLM)的崛起,极大地推动了自然语言处理和智能交互领域的进步。与此同时,所谓的“自主工具”(Agentic tools)也开始引起广泛关注,这类工具能够自主执行任务、生成动态响应,甚至在多步推理中体现“智能行为”。然而,当AI巨头尝试将大型语言模型与这些自主工具结合时,却面临着如何理解和掌控复杂且多变输出的巨大挑战,这也成为了业界热议的焦点。要理解这一问题,首先需要明确何为“自主工具”,以及它们如何影响LLM的输出。自主工具通常指那些能够基于环境信息,进行自主决策并执行具体任务的AI系统。这类工具不像传统的被动模型那样仅仅响应输入,而是在多任务、多变量的环境中主动采取行动,进而获得反馈并调整自身行为。

当LLM成为这些工具的核心大脑时,模型不仅需要生成文本,更需指导行动、协调不同子系统,甚至在不确定性条件下做出合理判断。尽管从表面上看,技术融合带来了前所未有的可能,但实际应用中产生的输出却极其复杂,往往难以用传统的规则或统计方法加以解释。这使得AI巨头们不得不重新审视其对AI的认识,试图寻找新的理论和实践框架来准确理解和指导LLM+自主工具的表现。微软作为全球领先的科技公司,曾在Satya Nadella领导下尝试深入挖掘AI的潜力。微软早期对代理(Agent)概念的认识较为先进,其试图构建基于智能代理的AI系统,促进办公自动化和业务流程重塑。然而,微软在此领域的探索并非一帆风顺。

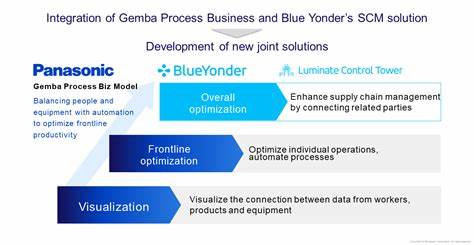

部分原因在于,技术的不成熟与商业模式的不确定,使得其多次调整战略,最终选择通过收购OpenAI加强自身的AI能力,大大依赖外部创新成果。谷歌和苹果的处境则更为复杂。谷歌作为搜索和信息领域的巨头,长时间以来在智能助理技术上投入大量资源,但其多次尝试并未带来广泛认可的突破,助理功能多局限于简单日程安排、信息查询等基础任务。苹果则将智能助理下沉到移动设备,强调隐私与端计算优势,但功能也相对受限,未能形成强大的自主工具生态。这种局限性反映出,单纯依赖模型本身而忽视系统联动的重要性,导致技术成果难以转化为真正的生产力。与此不同,Meta(前Facebook)倾向于开源和社区驱动的研发模式,在AI领域持续保持活跃。

其推出了多款开源模型和工具包,试图推动分布式智能和多代理协同机制的研究。然而,Meta也面临如何将此类技术成功商业化以及如何在激烈市场竞争中占据优势的双重压力。整体来看,当前主流科技公司并没有真正构建起深度依赖于AI技术根基的生态体系。很多公司依旧在用传统技术思维框架套用AI创新,致使其战略方向存在摇摆,未能捕捉AI变革的核心本质。AI不再是过去那种单纯的“玩具”或“糖果”,它已经渗透到企业运作的各个细节,变成了一个颠覆性且高度不确定的“元素”,需要科学家和工程师不断摸索才能发现最合适的应用结构。正如物理学中某些元素兼具柔韧性和抗性,AI的灵活性赋予其极强的适应能力,但与此同时也带来了难以预测的副作用和安全隐患。

大科技公司虽自诩为AI的倡导者,但更像是最大规模的技术消费者,他们在AI浪潮中扮演了买家与整合者的角色,而非真正的创新先驱。这不仅体现在资本投入上,也表现在对AI本质理解与生态构建的浅层次。与早期计算机市场中苹果和微软围绕处理器性能、价格和设计展开激烈竞争相比,AI时代的竞争更为复杂和多维。市场需求被不断重新定义,从简单的工具使用转向赋能多样化企业流程和用户场景。在这一进程中,如何正确解读LLM结合自主工具所产出的非确定性结果,成为AI产品开发、监管合规以及用户信任的关键。商业客户和最终用户面对浮动性极大、高度依赖上下文的AI输出时,需要具备足够的预期管理和风险控制能力。

与此同时,科学研究者也要从理论层面完善关于智能代理行为的理解,推动形成新一代解释性强、可信度高的AI系统。未来的道路或许在于跨学科的合作,融合计算机科学、认知心理学、系统工程和伦理学等领域的知识,共同绘制AI智能体的地图。遏制目前技术路径上的短视行为,放眼长远生态系统构建,才可能真正释放AI的潜力。总结来看,AI巨头对LLM与自主工具输出的理解挑战,是时代转型的表征。它暴露了产业技术认知的鸿沟和商业模式的局限性,也昭示着技术创新需要不断自我超越的现实。唯有深刻把握AI的本质特性与应用边界,积极推动开放共享与多方参与,才能将这场技术革命推向理想境界,实现更广泛的社会价值和经济效益。

如今的AI不再是梦幻泡影,也不是简单科学实验,而是一块极其活跃且多变的“元素”,等待人类智慧赋予其合理的结构和机制。巨头企业和新兴势力谁能率先掌控这一核心,或将决定未来智能时代的格局走向。