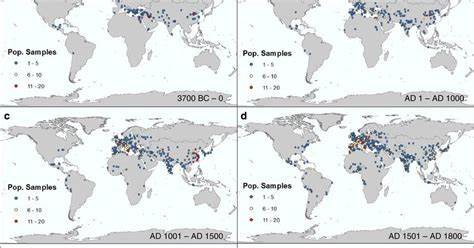

城市作为人类文明的重要聚集形式,其发展历程跨越数千年,深刻影响了社会结构、经济形态和环境生态。研究城市如何分布、发展及其人口规模,能帮助我们理解当代城市化的根源及未来走向。全球城市化进程的长时段分析不仅是历史学者的课题,更为地理学、社会学、经济学和环境科学等多学科提供了关键的数据支持和理论基础。尽管当代城市人口数据由联合国等权威机构持续发布,但关于历史时期城市空间及人口的详尽数据长期缺乏,限制了对历史城市演变的深入研究。近期,基于历史文献与考古数据,研究人员成功构建了一个涵盖公元前3700年至公元2000年6,000年城市人口与地理空间的综合数据库,为全球城市化的时空动态研究提供了崭新的视角。该数据库主导者通过数字化处理历史文献和考古人口数据,地理编码每座历史城市的位置,形成了首个空间明确的全球性历史城市人口档案。

此举不仅填补了历史城市人口数据的空白,也促进了对城市化历史趋势的系统分析。通过这一数据库,可以观察到城市起源于两河流域美索不达米亚地区的演变轨迹,早期城市多集中在肥沃农田附近,支持了农业生产力与城市规模增长的相关性假说。数据显示,尽管城市分布存在区域性差异,但城市化进程整体呈现出从古代东方向西方扩展,再经历工业革命后以现代都市圈为核心的多极化格局。人口规模方面,古代城市通常以数万人为规模,而现代大城市则突破百万甚至千万级别,反映社会生产方式、交通技术和行政管理变革对城市发展的深远影响。构建该数据库过程面临诸多挑战,包括历史数据的片段性、城市名称的变迁、旧城址地理位置的不确定性,以及数据来源多样带来的数字化和一致性处理难题。为确保数据准确性,研究者引入了多源验证机制与地理编码可靠性评级,提升整体数据的可信度和分析价值。

同时,该数据库揭示了城市化并非线性过程,受自然灾害、战争、殖民以及社会经济制度变迁等多重因素干扰,城市有兴衰循环的迹象。利用该数据,研究者可进一步探讨古代城市的可持续发展问题、区域资源配置与城市扩张的耦合关系,以及跨历史时期的人口迁移模式。值得注意的是,该数据集对比现代联合国城市人口统计,呈现出数据间定义差异和统计口径变化,强调了跨时期城市统计的复杂性及研究谨慎性。历史城市人口数据的空间化也为数字人文和地理信息系统(GIS)等技术应用提供了丰富素材,促进跨学科研究和创新可视化表达。此外,研究成果推动未来对全球城市化路径的预测模型构建,支持政策制定者优化城市规划与资源管理,促进人类社会可持续发展。总结来看,纵览6000年全球城市化的空间与人口变迁,不仅丰富了我们对人类居住模式的理解,也为未来城市的发展提供了历史镜鉴。

借助这一独特的历史数据资源,研究者和决策者能够更加全面地认识城市化的复杂性和多样性,并在应对当代快速城市化带来的挑战时拥有坚实的科学依据与纵深的历史视野。未来,随着考古学和数据科学的进一步融合,该数据库有望不断完善,揭示更多关于城市与人类社会发展交织的秘密,助力塑造更智慧、更宜居的城市未来。