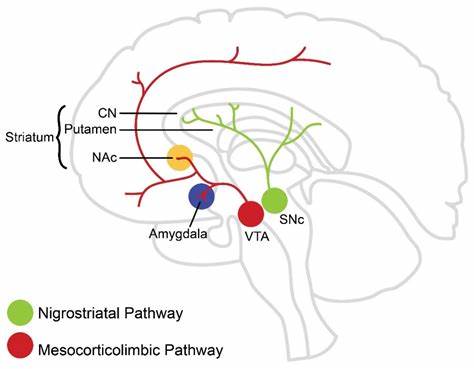

多巴胺,这个被誉为大脑奖励系统主导者的神经递质,如何影响我们的动机和行为,是科学家和心理学家长久以来关注的焦点。它不仅激发我们去追求目标,更根植于努力过程带来的满足感。过去,人们通过身体力行、克服挑战而获得的那份成就感,正是多巴胺在神经环路中奏响的乐章。然而,进入数字化和极速消费时代之后,这一系统正面临前所未有的冲击,而我们正自愿地成为破坏者。 现如今,从点开外卖软件,短短几分钟内即可吃到美味的食物,到利用人工智能迅速完成写作、设计、绘画等创造性工作,我们似乎拥有了能立即满足所有需求的超级工具。这些技术极大地便利了生活,却在无形中侵蚀了原本需要耐心和努力才能得到的快乐体验。

以烹饪为例,传统烹饪需要选材、配搭、控制火候,过程中大脑会不断释放多巴胺,强化“付出努力换来成果”的信号。可当现代人习惯了几分钟内的速食,等待和用心的价值被淡化,内在的满足感也随之消退。 写作和创造更是如此。越来越多的人依赖人工智能或快速成型的模板完成文字创作,甚至连绘画也可以通过几个关键词生成精美作品。这种“无需过程、直接结果”的模式,剥夺了人们在进步和失败中获得自我肯定的机会。我们开始厌烦那种需要反复尝试、琢磨并修正的挣扎过程,大脑对努力的奖赏机制逐渐失灵。

长期沉浸在这种即时满足的环境中,带来的非但不是幸福感的提升,反而是心理上的空虚与麻木。研究显示,多巴胺的释放不仅仅是对最终结果的回应,更多时候来源于期待和努力的过程。当我们被技术训练成“付出努力毫无意义”的模式,大脑的奖励系统便陷入紊乱,原本能够激励突破自我的机制逐步萎缩。 这种现象在年轻人群体中特别明显。很多人感叹无法找到动力完成学习、工作,甚至面对生活中的困难选择了逃避。心理学专家分析指出,这与长期依赖即时满足导致的多巴胺系统疲劳有关。

人们的大脑逐渐失去对努力和成长的敏感度,满足感来自于快速获取而非付出,导致了自我效能感的降低。 反思历史不难发现,人类文明的进步正是建立在数代人对于困难和挑战的坚持与努力之上。耐心、积累和韧性曾是通向卓越的必经之路。相反,试图用科技消除等待和努力的价值,无异于拔苗助长,不仅无法真正解决根本问题,反而破坏了人类内在的幸福基石。 更值得警惕的是,这种趋势反映在社会的方方面面。从经济到文化,从教育到人际关系,人们似乎都在追求“快速”、“便捷”甚至“取巧”,却忽视了过程中所蕴含的成长和意义。

我们不断创造新的技术和工具,以消解等待和努力,结果却让自己逐渐迷失在无尽的即时满足中,真正有意义的体验反而变得稀缺。 要打破这一恶性循环,回归深层次的满足感,我们需要重新审视努力的价值。学会拥抱挑战和失误,享受积累过程中的点滴进步,是激活大脑奖励系统的关键。或许我们无法完全避免科技带来的便利,但可以有意识地降低对即时满足的依赖,在工作、学习、甚至休闲中寻找“过程即奖赏”的乐趣。 此外,建立健康的生活习惯,增加身体锻炼和户外活动,也有助于调节多巴胺系统的功能。心理咨询和行为疗法也能帮助那些因多巴胺失调而感受到动力缺失的人群,找回内心的平衡与满足感。

总结来看,现代社会虽为我们带来了前所未有的便利,却也在无形中破坏了大脑的天然激励机制。多巴胺系统的紊乱正让越来越多的人感到精神空虚、缺乏动力。这一切并非不可逆转,但需要我们重新认识努力的意义,摒弃对即时满足的盲目追求。只有如此,才可能重新激活内心真正的满足感,唤醒那被技术和速度掩盖的生命活力。面对未来的挑战,不应把技术视为万能钥匙,而应作为助力,支持我们重建与努力共舞的生活方式。