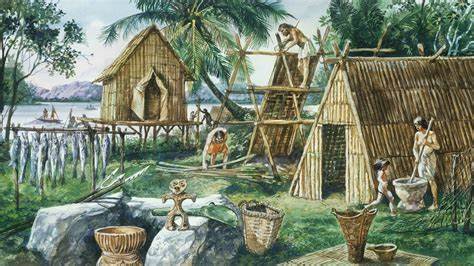

新石器时代革命,即人类从狩猎采集生活方式向农耕社会的根本转变,是历史上具有里程碑意义的进程。近年来,随着多学科研究的深入,科学家们逐渐发现,在南黎凡特地区这一转变背后,有着不可忽视的灾难性火灾和土壤退化现象,这令我们对新石器时代革命的成因有了全新的理解。通过对沉积物微炭颗粒、碳与锶同位素数据分析,以及湖泊水位变化的综合研究,揭示了一个由气候变化驱动的自然环境恶化过程,为人类文明的飞跃提供了强有力的环境背景。 新石器革命是人类史上第一次大规模定居与农业起源的体现。长期以来,学界在环境因素与人类自身行为对这一革命的贡献程度上存在诸多争论。南黎凡特地区,作为农业驯化的发源地之一,其气候环境经历了剧烈变化,本研究表明,灾难性火灾与土壤流失的自然灾害对该区域生态系统造成了深远影响,促使早期人类不得不重新思考生存策略,进而选择耕作和驯养,以应对恶劣环境带来的挑战。

科学家们深入分析了数个环境指标,以追溯早期人类赖以生存的自然条件变化。湖泊沉积物中微观炭颗粒成分的显著增加,说明火灾活动在早全新世时期达到了一个峰值。此火灾激增与强烈的闪电天气现象高度相关。研究指出,由轨道天体运动控制引发的太阳辐射增强,促成了大气不稳定,南方气候系统短暂北移,带来了高频率的干燥雷暴,点燃大面积植被,形成火灾浪潮。 同时,碳同位素(δ13C)和锶同位素(87Sr/86Sr)研究揭示了植被覆盖度大幅下降和土壤流失的现象。高δ13C值表明植被类型转变为耐旱的草地或裸露岩石,低87Sr/86Sr则反映土壤层被严重剥蚀。

早全新世土壤退化通过光释光(OSL)年代测定进一步得到验证,耕地所在的地表土壤较少,许多古土壤被洪积覆盖,表现出持续的侵蚀和再沉积活动。 此外,死海水位的剧烈下降为区域干旱加剧提供了直接证据。死海作为一个终水盆地,其水位变化能够综合反映整个流域水文状况。同期死海水位跌至历史最低点,反映了持续干旱期,气候条件极不利于植物生长,也为火灾的发生提供了充足的可燃物和蔓延环境。 这些环境变化同新石器早期至晚期遗址的空间分布高度重合。考古发现显示,早期农业社区多集中于土壤重新沉积形成的水资源丰富的谷地,而非暴露裸露或受侵蚀严重的山麓坡地。

这一模式说明,环境恶化迫使人们逃离山坡贫瘠区,转而在肥沃的低洼地带开展农耕,成为定居生活的重要驱动力。 关于火灾的成因,此前学界多倾向于人类控制火源利用,认为早期农耕者通过放火管理土地以促进农作物生长。然而,本区域的火灾特征和时间序列分析表明,火灾的形成更可能是自然因素的直接产物。强烈闪电以及干燥气候共同作用,引发了灾难性野火。这种自然点火机制的火灾强度和频率,远远超过人类有限的控制能力,并在区域尺度上导致大面积植被消失和土壤流失。 新石器革命的发生,既是环境压力的结果,也是人类适应能力的体现。

极端气候和灾害性环境变化削弱了原始的采集-狩猎经济基础,迫使人类探索新的生存模式。农业和驯养动物的技术创新,为稳定粮食供应提供保障,实现生产力突破。同时,这种依赖农业的生活方式也反过来推动了定居复杂社会结构的形成,促进了人类文明的发展。 这一研究成果极大地丰富了我们对新石器时代革命成因的认识。它强调了气候驱动的自然灾害,特别是极端火灾和土壤退化,在文化演进中的重要作用。通过联合地质学、环境科学与考古学的数据,重建出一幅复合的历史环境图谱,展现出新石器革命是一个人类与环境相互作用的复杂动态过程,而非单一因素所致。

对今天而言,理解远古火灾与土壤退化的过程,亦是应对现代环境危机的借鉴。全球气候变化带来的极端天气事件增多,植被与土壤生态系统脆弱性上升,历时尺度上的古环境研究提供了宝贵的历史先例,警示人类文明对气候与生态的敏感依赖。 未来,随着技术的发展和跨学科合作的深化,对新石器时代早期火灾与环境变化的研究将更具细致性和广度。高分辨率的沉积物分析、同位素地球化学技术以及现代遥感数据集成,能进一步揭示当时的火灾空间分布、频率及其与人类活动的互动机制,为全球早期农业起源研究提供参照。 综上所述,南黎凡特地区新石器时代革命的背后,是一场由气候变化引发的灾难性火灾和土壤退化事件。自然环境的剧烈恶化成为推动早期人类探索农业社会的催化剂,使得人类文明得以在困境中崛起,同时也为我们今人理解环境与文化进化的紧密关系提供了深刻启示。

。