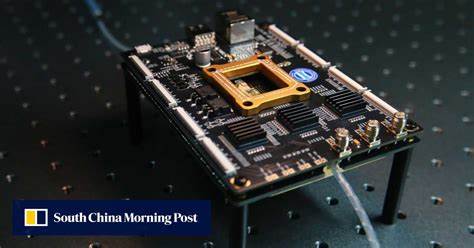

近年,随着人工智能及大数据技术的迅猛发展,对高性能计算硬件的需求日益增长。然而,传统电子芯片在物理极限上遇到瓶颈,诸如热量堆积、功耗激增以及量子效应影响,使其性能提升面临巨大挑战。与此同时,美国针对中国的高端计算芯片出口管制加剧,限制了中国获取先进GPU等关键硬件的能力。在这样的背景下,中国科学家突破技术壁垒,成功研发出首款并行光计算集成芯片“流星-1”,为自主创新注入强大动力。 “流星-1”芯片标志着中国光计算技术从实验室研究迈向实用化的关键一步。该芯片支持高度并行的光学运算,具备理论峰值计算能力高达2560万亿次操作每秒(TOPS),其工作频率达到50GHz光学频率,性能与国际先进GPU产品相媲美。

以英伟达最新发布的GeForce RTX 5090为例,其处理能力为3352 TOPS,而前代旗舰RTX 4090为1321 TOPS。此前,光计算芯片多停留于实验室阶段,难以满足商用GPU在复杂任务中的表现需求。 中国研发团队的这一技术革新,不仅打破了光计算实现大规模并行处理的传统障碍,同时也为AI硬件加速和数据中心升级提供了全新路径。在当前计算需求激增的形势下,“流星-1”凭借光速运算、宽带宽、低功耗和极低延迟的天然优势,有望显著提升人工智能训练与推理的效率,大幅降低能耗成本。 光计算技术的优势在于利用光子代替电子进行信息处理,避免了电子芯片固有的热耗和频率限制。通过增加芯片内矩阵的规模和提升光学频率,研发者致力于突破性能瓶颈。

然而,现实中物理与工程限制使其难以实现持续提升。中国团队通过采取扩大计算并行度的新策略,使“流星-1”在多任务处理能力上实现质的飞跃,从而应对了现有技术无法逾越的瓶颈。 在美国实施出口限制的背景下,光计算技术的突破不仅是对外部压力的有效应对,更体现了中国在关键高科技领域实现自主可控的坚强决心。依托国内强大的科研实力和产业生态,未来“流星-1”有望实现规模化生产和应用部署,推动国产高性能计算设备在人工智能、大数据分析、云计算等领域的广泛应用。 同时,这一成果促进了光计算行业产业链的完善和技术生态的搭建。包括光学器件制造、集成电路设计、算法优化和软件配套等环节将迎来协同发展,为中国芯片产业的多元化和创新能力提升提供重要支撑。

专家普遍认为,随着光计算技术的逐步成熟和工程难题的持续突破,其将在应对未来云端AI与边缘计算的复杂需求方面发挥关键作用。 此外,国产“流星-1”芯片的诞生也将改变全球芯片市场的格局,增强中国在国际高科技竞争中的话语权。面对技术封锁和贸易壁垒,中国通过自主创新实现“弯道超车”,不仅强化自身产业链安全,也为全球计算技术多样化贡献新动力。 未来,光计算芯片将成为人工智能计算硬件发展的重要方向。随着算法模型规模不断扩大,传统电子芯片的性能提升空间有限,光计算凭借其独特优势被看作解决海量计算挑战的潜力方案。在政策支持与市场需求的双重推动下,中国光计算产业有望持续快速发展。

“流星-1”作为中国首款高并行光计算芯片,代表了国家在高端集成电路领域的一大突破,是科技自立自强的典范。随着技术的不断完善和应用场景的拓展,其不仅将推动中国人工智能产业链升级,更将为全球芯片科技创新注入强劲动力。 总结来看,中国研发的“流星-1”并行光计算芯片开辟了计算芯片发展的新赛道,突破了物理极限与制裁阻碍,为人工智能和数据中心的未来繁荣奠定了基础。光计算的高速率、低能耗和大规模并行处理,将成为解决现代复杂计算瓶颈的关键利器。未来几年,随着技术的深入与商业化落地,国产光计算芯片必将在全球科技舞台上展现强大实力,助推新时代信息技术产业迈向更高峰。