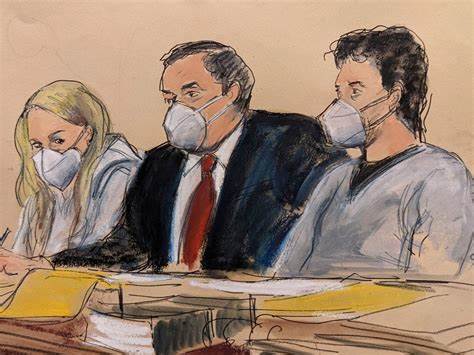

在加密货币的世界里,"中本聪"(Satoshi Nakamoto)这个名字几乎无人不知。这个名字不仅代表着比特币的创造者,也象征着一个颇具神秘色彩的身影。关于中本聪的真实身份,至今仍是一个悬而未决的谜团,而最近一部新纪录片又一次将这一话题推上了风口浪尖。该纪录片声称,加密专家彼得·托德(Peter Todd)实际上就是中本聪,而托德对此的回应则是“无稽之谈”,这种争议不仅引发了人们对中本聪身份的进一步讨论,也引发了对加密货币界信任问题的深思。 彼得·托德,这位在加密货币领域享有声望的开发者,因其对比特币协议的贡献而受到广泛关注。他曾参与多个与比特币相关的项目,并在这一领域内积累了丰富的经验。

然而,尽管他在行业内的地位显著,他却 vehemently 否认自己就是中本聪。这种否认并不止是出于个人隐私的保护,更多的是对这种毫无根据的指控的强烈反驳。 在纪录片中,制片人试图通过一系列访谈、分析和推理,将托德描绘成比特币的创始人。制作团队甚至挖掘了多个证据,试图为这一论点提供支撑。然而,这些所谓的“证据”在托德看来却是片面的,乃至错误的。他在社交媒体上明确表示,纪录片中的主张“毫无依据”,并质疑制片人为何不转而关注那些真正为比特币发展贡献力量的人。

中本聪作为一个化名,其背后隐秘的身份吸引了无数媒体和研究者的目光。自2008年比特币白皮书发布以来,众多关于中本聪的身份猜测层出不穷,从计算机科学家,到政府机构,再到个人程序员,无一例外地引发讨论。人们喜欢热衷于这些猜测,因为它们反映了人们对于技术、隐私和权力的复杂情感。 在这一背景下,彼得·托德的被指控无疑是再一次激发了公众的好奇心。他的公开反驳虽然清楚,但是很多人仍然更愿意相信各种关于中本聪身份的理论,甚至有些粉丝将这些理论视为“大谎言”中的“真相”。这种现象折射出人们对神秘身份和传奇故事的渴望。

与此同时,关于比特币及加密货币的技术和社会影响的讨论也愈发重要。随着加密货币的流行,其背后的技术不可避免地面临着广泛的审视。比特币的去中心化理念正是吸引许多投资者和开发者参与的重要原因,但这也伴随着各种技术挑战和安全隐患。如何在这个充满希望与风险的领域中保持信任,是每一个参与者需要认真思考的问题。 无论彼得·托德是否真的是中本聪,这一事件都提醒了我们加密货币领域的一个重要方面:信任。在一个去中心化、缺乏监管的市场中,信任是一种稀缺资源。

人们不仅需要相信技术本身的可靠性,还需要相信那些推动技术进步的开发者和团队。在这种背景下,托德的否认显得尤为重要,他的举动不仅是为自己辩护,更是为整个行业的价值观做出积极回应。 随着加密市场的不断发展,纪录片所引发的争论不仅让人们再次聚焦于中本聪的身份,也让我们重新审视在这个领域中信任的本质。对许多人而言,中本聪的身份似乎并不那么重要,重要的则是他所创造的比特币和它所代表的理念。 总的来说,关于中本聪身份的争论不会就此结束,新的理论和证据仍会不断涌现。然而,彼得·托德的反驳和纪录片引发的讨论为我们提供了一个机会,让我们可以更深入地思考在加密货币的世界中,信任意味着什么。

这一切不仅是对于一个名字的寻找,更是一场关于科技、伦理和未来的广泛对话。在这个日益数字化的时代,这些对话将塑造我们如何理解、使用和信任未来的科技产物。因此,无论中本聪的身份究竟是何,其背后的故事和教训仍将激励着我们去探索不确定性中的可能性。