人工智能(AI)技术的飞速发展正在深刻改变全球劳动力市场的格局,从算法驱动的内容创作到视觉艺术的自动化生成,再到语音和声音的数字复制,越来越多的岗位正在被机器取代。一些行业的工作者不得不面临失业、降薪甚至职业转型的巨大压力,在这场席卷各行各业的智能革命中,他们的心声和经历值得我们认真倾听。 波兰克拉科夫的自由记者马捷乌什·德姆斯基,曾是一名活跃的文化和电影领域广播主持人。2014年,他开始将自己的声音和对社会的视角传递给听众。然而,2024年8月,他和其他兼职的同事被电台无情裁员,原因是电台引入了基于AI的虚拟主播取代部分节目。这些AI角色不仅拥有个性化形象和设定,还能模拟采访,甚至“复活”逝去的文化人物,令人震惊的是,一场以已故波兰诺贝尔奖诗人辛博斯卡为“嘉宾”的AI现场节目引发了文化和伦理的巨大争议。

德姆斯基感叹,人们无法用冰冷的机器声音和算法替代富有情感和独特经历的人类表达,尤其是那些需要真实体验和情感共鸣的新闻与文化传播领域。 与此同时,印度尼西亚插画师莉娜·梅琳娜的经历则体现了AI对艺术创作领域的冲击。她从小热爱绘画,凭借出色的动漫风格赢得不少客户的委托。然而,随着类似Midjourney等AI绘画工具的普及,客户越来越倾向于用AI快速生成图像,导致她每月的委托量从15幅骤降至5幅。更令人苦恼的是,AI生成的作品经常基于她的原创角色进行修改和再创作,使得版权维权变得极为复杂。她曾看到自己的作品被侵权用于产品销售,却因缺乏明确的版权法规而难以有效维权。

莉娜的困境反映了创作者在新技术冲击下的无力感,同时也呼吁国际社会加强版权保护和AI使用的监管。 英国南安普顿的文案写手安娜贝尔·比尔斯,则通过自己的亲身经历见证了AI对文字工作者的巨大冲击。安娜贝尔以写作园艺相关内容为职业,但不久后她发现公司营销团队大量使用ChatGPT来替代她的写作任务,她的角色逐渐沦为仅负责校对AI生成文章的辅助人员。最终,2024年末,她被迫离开曾梦想的写作岗位。安娜贝尔对AI生成内容的冷漠和缺乏人文关怀深感担忧,她担心年轻一代的创意职业未来会被技术吞噬,个人职业梦想被无情击碎,也折射出现代职场的无奈及人文价值的流失。 在美国旧金山,配音演员里奇·塔瓦克的故事则聚焦于声音行业的道德和权益保护问题。

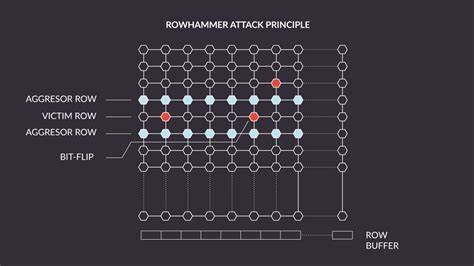

经过十年专业训练的他,在电子游戏和音频戏剧中塑造了众多角色。然而,部分制片方未经他授权,利用AI合成技术生成他的声音,从而省略实际录制过程,这种“数字复制”导致声音演员们工资缩水和职位减少。工会发起的关于AI声音版权保护的罢工彰显了行业对未来发展的焦虑。里奇强调,真正的文化传承和角色塑造需要根植于演员的背景和文化,AI无法复制深厚的情感和文化认同。 英国怀克菲尔德的平面设计师贾顿·赛克斯则面临了AI替代设计的现实冲击。拥有多年经验的他,意外被公司裁员,原因是其设计工作被AI生成工具部分或全部替代。

贾顿转行后依然利用自己的专业技能,与雇主共同探索人机协作的新模式。他的经历提醒设计师们不断扩展技能储备,迎接AI带来的转型挑战。 这些故事背后隐藏着普遍的现象:AI以惊人的速度渗透到职场的各个角落,推动生产力提升,但也带来岗位流失、人类创造力被稀释的风险。尽管AI能够处理大量重复性和低创意的任务,但对复杂思维、情感共鸣和文化价值的替代仍存在局限。众多专业人士呼吁在推动技术发展的同时,必须设立合理的伦理规范和法律保护,维护创作者和劳动者权益,保障信息和文化传播的真实性与多样性。 在未来,职场生态难免将更加依赖人工智能,但人类独有的创造力、情感理解力和道德判断力依旧无可替代。

由此看来,工人们应积极拥抱终身学习和技能多元化,既利用AI工具提升效率,也保留独特的人文精神。政府、企业和行业协会也须协力制定政策,确保技术进步惠及全体社会成员,而非制造新的失业与不公平。 总而言之,人工智能带来的不仅仅是劳动力市场的结构性变革,更是对人类如何定义自身价值和创造力的深刻拷问。只有在理性规划与人文关怀的引导下,AI和人类才能实现共生并进,开创更加包容和创新的未来职场生态。