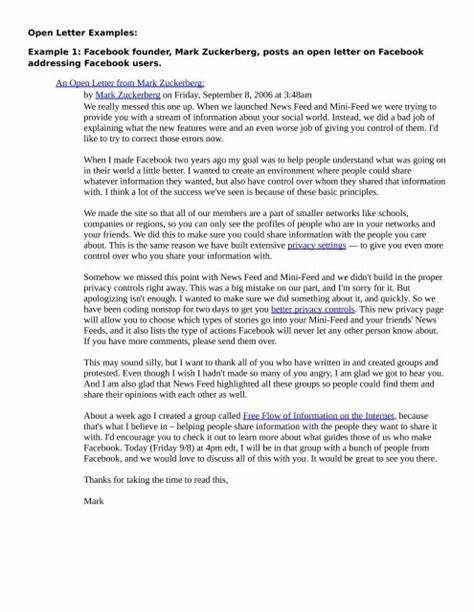

2006年9月,Facebook作为当时成长迅速的社交网络平台,迎来了其历史上的一次重要风波。此时,马克·扎克伯格以公开信的形式回应了用户和公众对于Facebook新推出的新闻推送(News Feed)和迷你推送(Mini-Feed)的强烈反响和隐私担忧。这封公开信不仅成为社交媒体领域隐私权讨论的里程碑,也反映了互联网行业早期探索用户数据保护和信息共享平衡的深刻矛盾。扎克伯格在信中承认,Facebook在推出新闻推送功能时没有做好充分的沟通和隐私设置,导致用户感受到隐私被侵犯的威胁。他表示,“我们真的搞砸了”,坦率道出了当时团队的错误。新闻推送和迷你推送功能本意是想帮助用户更好地跟踪他们社交圈中的动态,让大家及时了解朋友们分享的信息,增进交流与互动。

但功能上线后,用户对隐私控制权限的缺失感到失望和愤怒,纷纷发起抗议和抵制。扎克伯格指出,Facebook设计理念的核心是帮助用户更清晰地理解他们周围的世界,创造一个既能自由分享信息又能控制信息访问权限的环境。正是基于这一原则,Facebook让成员加入如学校、公司和地区等较小的网络,仅允许用户浏览自己网络范围内的朋友和个人资料。然而,新闻推送功能缺乏足够隐私保护选项,背离了这一宗旨。扎克伯格强调,团队认识到在隐私控制方面的重大缺陷后,立即启动紧急开发工作,力求为用户提供更细致的隐私设置。新的隐私控制页面允许用户自主选择哪些类型的信息会出现在迷你推送和朋友的新闻推送中,同时明确列出Facebook永远不会公开的行为类型。

他还感谢了那些积极表达意见,成立小组并组织抗议的用户,认为正是这些声音推动了平台变得更加完善。该事件也体现出社交网络发展初期用户体验与隐私权保护之间的紧张关系。2006年,社交媒体尚处于快速拓展阶段,用户对共享个人信息持谨慎态度,而平台设计者则一方面希望打造开放自由的交流生态,另一方面必须应对用户对隐私泄露的强烈恐惧与质疑。通过回应用户反馈,扎克伯格的公开信展现了一种开放透明的沟通态度和积极主动的改进姿态,推动了Facebook隐私政策的进一步完善。值得注意的是,扎克伯格在信中提到他成立了名为“互联网信息自由流动”的小组,象征着他对信息传播自由与隐私保护平衡的重视,也邀请用户参与讨论,体现了早期Facebook尝试通过社区互动提升用户参与感的做法。回顾这封公开信,不仅能看到Facebook面对危机时的应对智慧,也能洞察出社交媒体平台在演进过程中不断摸索和调整的轨迹。

今天,隐私保护依然是互联网用户最关心的问题之一,而Facebook在2006年所做的努力为整个行业树立了重要的先例。作为全球最大的社交网络,Facebook后续在隐私设置、用户数据管理和信息透明度等方面不断加码,正是基于早期事件的教训和用户反馈的推动。用户和媒体对新闻推送功能的负面反应,促使技术团队重新审视平台功能设计的社会责任和伦理维度,进而促进了社交网络更加注重用户权益保护的趋势。这起事件对于互联网行业的发展意义深远,也成为后续许多企业在设计产品时考虑用户隐私的典范。它提醒我们,技术创新必须和用户信任同步构建,只有尊重和保障用户隐私,平台才能走得更远,更加稳健。马克·扎克伯格当时的公开信不仅是一份道歉信,更是一份承诺书,体现了Facebook寻求长远发展的初心和对用户体验的重视。

面对快速变化的数字时代,如何在增强社交连接的同时确保信息安全和个人隐私,仍然是一道亟需回答的难题。2006年的那场风波和扎克伯格公开的回应,为互联网隐私保护的探索打下了基础,也促使用户、企业和监管方在未来多年持续对话和协作。总之,通过剖析这封公开信,我们能够更好理解社交网络发展的关键节点与背后的人文考量,对当代数字生活的隐私挑战有更深刻的认识。Facebook的历史教训提醒所有人,透明、沟通和用户赋权是维护网络生态健康和信任的根基。展望未来,随着技术的进步和法规的完善,社交媒体必将在用户隐私保护的轨道上不断创新和提升,为全球亿万用户提供既安全又便捷的沟通平台。