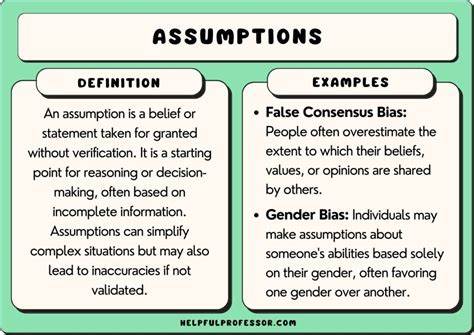

在现代软件开发领域,假设如影随形。开发者们面对的往往不是明确清晰的需求,而是充满未知和不确定性的复杂问题。无论是业务领域的复杂性,还是技术栈的快速演变,假设成为连接现有认知和未知之间的桥梁。虽然假设是不可避免的,但管理不善的假设却会埋下隐患,甚至导致项目失败。了解假设的本质和合理应对它们,是软件工程师必须掌握的重要能力。 首先,假设的产生来源于信息的不完全。

软件开发通常要求在短时间内完成一个复杂系统的设计和实现,但要真正理解业务领域的细节和技术实现的底层原理却远非易事。开发团队很可能对业务流程、用户需求、甚至核心技术存在大量不了解甚至误解。在这种情况下,假设就成了填补认知空白的临时方案。 然而,假设的危险在于它们往往缺乏验证。许多开发人员出于效率考量,甚至带着自信直接“以假设为真”进行编码。这种做法有时可能短时间节省了沟通和调研的时间,但长期来看,代码会表现为脆弱且难以维护。

一旦假设被证实错误,不仅要重新设计功能,还可能引发连锁反应,影响整个项目的结构和开发进度。 面对这种普遍情况,首先必须意识到“几乎一切都是假设”这一现实。不存在完全确定的知识,所有“真理”都是基于当前信息的最佳猜测。基于这一前提,开发工作的策略应转向提升代码的灵活性和可扩展性,确保在假设被打破时,项目能够快速适应变化而不致崩溃。 技术层面上,灵活性往往体现为设计的多态性和模块化。假设某业务功能可能有多种实现方式,最理智的做法是在架构上预留扩展接口,实现核心逻辑的封装和多态,从而允许后续根据现实场景增加或替换具体实现。

虽然一开始的开发工作量略有增加,但长远来看避免了重复大规模重构,降低了维护难度,节省了宝贵的开发资源。 业务层面的不确定性更为棘手。业务规则可能深受历史遗留、法规限制、市场变化等多重因素影响。程序员如果缺乏对业务深入的理解,很容易犯下错误的假设。理想的办法是主动学习业务知识,或争取引入领域专家指导和沟通。若条件受限,开发者需要保持客观,谨慎地设想多种可能的业务场景,避免拘泥于单一解决方案。

在应对业务假设时,敏捷迭代的开发模式表现出极大优势。通过短周期的交付和频繁反馈,团队能够早发现哪部分假设不成立,及时调整设计和实现方案。迭代不仅反映了需求的演变,更是对假设不断验证和修正的过程。持续集成和自动化测试的助力也为快速回归提供保障,使代码在变化中保持质量稳定。 项目中的“范围蔓延”问题,很多时候其实是“假设收敛”的表现。最初的需求和功能设想被认为简单,但随着业务理解的深入,需求逐渐清晰和复杂化,原有代码设计难以支撑新场景,促使开发人员不得不进行重新设计。

理解这一现象有助于团队调整心态,将“功能扩展”视为知识增长的必然过程,而非意外或负担。 团队文化也在假设管理中扮演重要角色。当开发者积极主动理解业务和用户痛点,以“解决问题”为目标时,假设的准确度和调整速度都会提升。反之,将工作视为机械转换规格说明书的简单任务则容易使团队避而不谈假设,造成沟通闭塞,激化开发与业务部门间的矛盾,降低整体效率。 此外,对假设的极端回避或过度预研也不是良策。在某些技术选择上,盲目跟随潮流或一味追求新奇,可能带来未来适应性不足的风险。

合理的做法是在避免过时技术的基础上,选择成熟、稳定且社区支持良好的技术。为不能确定的部分设计灵活的抽象接口,留有变更余地,是折衷方案的体现。 另一方面,代码质量的保障也是信赖假设管理的重要支撑。可读性高、结构清晰、具备防御性编程的代码更易于未来理解和演进。这样即使假设被颠覆,新的开发者或团队也能快速理清思路,实施相应调整。反之,混乱低效的代码基给项目带来了难以承受的维护成本和潜在故障风险。

一个有效的假设管理体系,应当强调持续学习和客观分析。开发者应学会从自身经验出发,理性评估假设背后的不确定性,避免情绪化和自我偏见。团队内部要高度同步假设状态,保持良好的沟通渠道,做到信息共享和快速响应。技术领导者也应以身作则,倡导灵活架构设计和专业精神,带动整体工作质量的提升。 值得注意的是,小而协作紧密的“虎队”通常比庞大分散的团队更善于处理假设变化。团队成员间密切配合,能够快速达成共识,互相补位,统一假设前提,从而减少由于信息不对称导致的重复劳动和误解。

这样的团队文化对项目成功至关重要。 假设的存在虽然不可避免,但并非必然导致项目陷入困境。关键在于是否能够正视假设、合理对待假设、有效管理假设。通过增加灵活性、注重多态和封装、坚持迭代反馈、强化团队沟通和持续学习,项目才能在诸多不确定因素中稳健前行。 总结来看,在软件开发中,假设是通往未知领域的指路明灯,照亮前进的道路。但其光芒也可能误导方向,带来隐藏风险。

只有具备科学的假设管理思维和实践,才能让软件作品真正成为解决现实问题的利器,而不是一团难以收拾的烂摊子。每一位软件工程师都应深刻理解这一点,在变化常态的环境中游刃有余,推动技术与业务的同步成长。