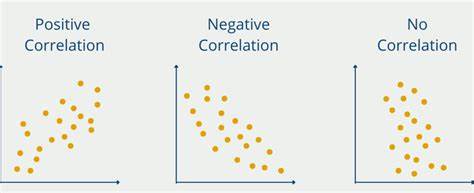

在数据分析和日常生活中,我们经常遇到各种各样的相关性现象。当两个变量之间出现关联时,许多人会自然而然地认为其中一个变量导致了另一个变量的变化,这种直觉虽有一定合理性,但实际上“相关性不代表因果性”是科学研究中的核心原则之一。理解不同类型的相关性不仅能帮助我们避免推理错误,还能提升对数据背后逻辑关系的洞察力,从而做出更明智的判断。 相关性的种类多种多样,其中真正体现因果关系的情况是相对罕见的。许多看似紧密的变量关联,实际上是巧合、反向因果、潜在第三者影响或循环反馈的表现。全面掌握这些不同的相关性类型,有助于评估数据的可靠性以及探索变量之间的真实联系。

首先,最为人们熟知的是因果相关性。因果相关性是指一个变量直接导致另一个变量发生变化,这种关系往往通过严格的实验研究或长时间的大规模观察得以确认。诸如锻炼对心脏健康的积极影响,或者安全带使用减少车祸死亡率等例子,都属于明确的因果关系范畴。然而,证明因果关系往往非常复杂,需要充分的统计学支持和严谨的实验设计。例如,吸烟与肺癌的联系曾经是基于相关性的推断,但直到大规模流行病学研究提供了确凿证据后,这一因果关系才被广泛接受。 尽管因果关系存在,但数据中更多的相关性往往是巧合导致的随机现象。

因为现实世界中变量众多且复杂,数据挖掘过程中极易出现两者之间高相关但毫无实际联系的情况。类似“黄油消费量与某地离婚率高度相关”或“邮资价格上涨与搜索‘我头晕’的人数同步增加”等趣味案例,都充分体现了这种随机巧合的可能性。这样的虚假相关性,尤其在小样本数据或大量变量交叉比较时尤为容易出现,常被称为“数据捕鱼”,这在科学研究中可能导致误导结论甚至不良实践。 在某些情况下,相关性看似清晰,但实际因果顺序却相反,即所谓的反向因果关系。例如,长期以来人们认为心理疾病促使吸烟成为一种自我疗法,但最新研究表明,吸烟本身可能会增加患心理疾病的风险。这揭示了因果关系中方向判断的复杂性,说明在解读相关性时不能只停留在表面,需要进一步探查变量间相互作用及潜在机制。

此外,也存在所谓的混淆变量导致的相关性现象,即一个第三变量同时影响两个观察到的变量,使它们之间表现出表面上的关联。例如,有人发现某地区的鹳鸟数量与出生率存在高度相关,乍一看似乎支持了“鹳鸟送宝宝”的传统说法,但深入分析发现,实际上土地面积是背后的混淆因素——面积大的地区同时拥有更多的鹳鸟和更多人口,从而导致了这种表面上的关联。这提醒我们在分析数据时切忌忽视潜在共同影响因素的干扰。 还有循环关联的情况,也称反馈回路,其中两个变量相互影响,彼此强化,形成难解的因果环路。心理学中“皮格马利翁效应”即是一个典型例子:教师对学生有较高期望,学生表现提升,进一步增强教师期望,效果在循环中放大。这类现象往往导致“先有鸡还是先有蛋”的难题,分析时需结合动态系统和行为反馈模型加以理解。

理解多样的相关性类型能够有效避免将无关领域的相关关系误判为因果关系,从而防范科学和生活中的认知陷阱。对数据持批判性思维,尝试寻找变量之间的可能反向影响、潜在第三因素,或是研究变量的时间序列和机制本质,是辨别真实因果关系的重要方法。科学研究中提倡使用随机对照实验、纵向研究和多变量统计控制等手段,以提高推断因果关系的准确性。 在媒体与公众信息传播领域,对相关性与因果关系的混淆同样常见。醒目的相关指数和看似深刻的结论往往吸引眼球,却掩盖了科学方法的严肃性。因此,公众在面对新闻报道或网络信息时,应提高辨别力和科学素养,避免被表面数字迷惑,从而形成理性和科学的决策方式。

综上所述,不同类型的相关性各有其科学意义和实际影响。因果相关性揭示变量间真正的影响链条,随机巧合提醒我们关注数据背后的偶然性,反向因果关系、混淆变量和循环反馈则提示我们关注变量间复杂的交织与影响方向。深刻理解这些区别,有助于我们正确解读数据,做出科学决策,同时防止因过度简化而导致的逻辑陷阱,使科学研究和日常认知更为严谨和可靠。