在现代社会快节奏、高强度的生活环境中,人与人之间的交流看似无处不在,但真正的“自我时间”却变得越来越稀缺。长久以来,孤独常被视为一种负面情绪,等同于孤立和寂寞。然而,随着人们对心理健康的重视提高,学者和作家们开始重新审视独处的价值,强调独处能够为人类带来幸福感的独特力量。独处,不仅是身体上的独自一人,更是一种主动选择的精神状态,是与自我深度对话、成长和释放压力的重要途径。 独处与孤独的区别 理解独处带来的幸福感,首先要明确独处与孤独的根本区别。孤独是一种主观的不快感,是被动的、无助的情绪体验;而独处则是一种主动而愉悦的选择。

心理学家罗伯特·科普兰在相关研究中指出,孤独往往伴随着对社交的渴望未被满足,而独处则是自我赋予空间,享受与自己相处的时刻。由于疫情期间人们经历了前所未有的社会隔离,孤独问题被广泛关注,这也导致了对“孤独”一词的负面强化。但正是在此背景下,人们开始反思并发现,独处是一种正向体验,能够带来心灵的平静和满足。 心理学研究显示,选择独处的人通常具有更强的自我调节能力和心理韧性。独处让人们得以摆脱外界干扰,专注于内心的声音,促进自我意识的提升,从而带来更加深刻的人生洞察和满足感。 社会文化对独处的转变 独处曾被视为怪异甚至不合群的表现,尤其在讲求社交连接的现代社会,人们往往害怕显得孤单或另类。

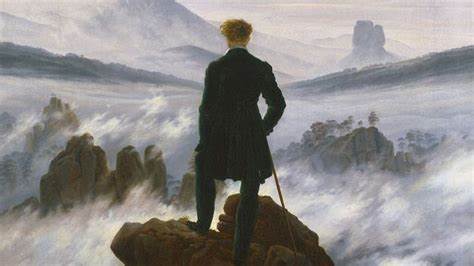

然而,随着个人主义的兴起以及新一代年轻人在生活方式和价值观上的变革,独处正逐渐被赋予新的意义。越来越多的书籍、电影、播客和社交媒体内容探讨如何享受独处,鼓励人们摆脱“必须伴侣才能幸福”的传统观念。 影视作品如温·温德斯的电影《完美的一天》描绘了主人公在孤独中找到生活的静谧与满足,获得观众的广泛共鸣。年轻一代对单身生活的态度也在发生转变,根据最新调查,许多千禧一代和Z世代认为结婚是一种过时的传统,更多人选择独立生活,享受自由和自主。在这种文化环境下,独处不再是社会压力下的无奈,而是自我实现和幸福感提升的重要途径。 独处促进创造力和自我成长 独处最重要的一个好处,是它为创造力提供了肥沃的土壤。

没有外界的喧嚣和打扰,个体可以更加自由地思考、反省和探索内心世界。许多作家、艺术家和科学家都在独处时获得灵感,完成了他们最伟大的作品。心理学研究指出,独处可以激发联想思维,增强问题解决的能力,同时提升专注力和心流体验。 此外,独处为自我认知和情绪调节创造了必要的空间。现代生活充满压力和信息过载,个体往往容易陷入焦虑和迷茫。只有通过与自己独处,才能理清思路,审视内心的需求,调整生活节奏,寻找真正意义上的快乐。

独处还有助于培养自律性和自我接纳,减少对外界的依赖,从而获得更高的心理独立性。 独处的多样实践方式 如何有效利用独处时间,是当代人越来越关心的话题。独处不仅仅是“独自一人”,更是一种积极主动的生活态度。有些人喜欢在自然中漫步,感受山水的宁静与美丽;有人选择阅读、写作或者听音乐,通过精神世界的探索丰富自己;还有人借助冥想、瑜伽等内观方式,加强心灵的连结,放松紧张的神经。 技术的发展为独处提供了更多可能性。比如通过线上课程学习新技能,或者观看艺术展览和文化纪录片,独处时光变成了自我提升的宝贵资源。

关键在于“选择”,让自己主动投入独处,使其成为充实且有意义的经历,而非被动忍受的孤单。 同时,独处也并非完全割裂社交,而是与人际关系达到一种平衡。正如心理学家所强调的,人生需要在独处与社交之间找到适合自己的黄金分割点。过度孤立容易产生心理问题,但完全依赖他人则难以实现真正的自我自由。独处能够帮助我们充电,恢复能量,进而更好地投入到社会互动中。 现代社会独处的挑战与机遇 尽管独处的种种好处日益被认可,但独处并非人人都能轻松享受。

特别是在拥挤的城市生活和数字时代,持续被信息轰炸和社交牵制,让人们难以找到真正属于自己的安静时光。此外,独处也需要一定的自我管理能力,不懂得如何独处的人,可能会感到无聊、焦虑甚至烦躁。 因此,培养独处的能力,成为提高生活质量的关键。专家建议通过设定规律的独处时间,逐步增加身心的适应度。同时,学习如何从独处中获得乐趣与满足,比如制定独处计划,培养兴趣爱好,关注身体感觉和情绪变化。社会也应该为独处提供更多支持,如公共休息空间、无干扰读书角、文化艺术活动等,让独处成为一种健康自然的生活方式。

结语 独处是人类精神世界的重要部分,是重新连接自我的桥梁。通过主动选择独处,人们不仅能获得内心的平静和幸福,还能激发创造力,实现个人成长。在现代社会多元生活的语境下,独处不再是逃避和孤立,而是一种积极的自我关怀和生活哲学。每个人都值得学会与自己相处,享受独处带来的丰富滋养,从而找到属于自己的幸福密码。